今日は2月5日。真冬の真っ盛り。最強の寒波が押し寄せて各地に雪を降らせています。そんな中今回のブログは秋モード全開。季節外れですみません。

昨年の秋は紅葉が遅く、12月の中旬まで紅葉が楽しめました。紅葉が楽しめる最後の週に実家のある愛知県に帰る機会があり、紅葉にまみれる廃線跡を訪ねることにしました。

今回訪ねたのは豊田市の北部。名鉄三河線の末端部の廃線跡です。

名鉄三河線は西尾市の吉良吉田駅から豊田市の西中金駅まで三河地方を南北に結ぶ路線でした。運転系統は知立駅を境に南北で分断され、北を山線、南を海線と呼んでいました。山線、海線とも末端部は利用客が少なく2004年に山線側の猿投駅から西中金駅、海線側の碧南駅から吉良吉田駅が廃止となっています。今回は山線側の廃線跡を訪ねました。

旧西中金駅

最初に訪ねたのは西中金駅。飯田街道に面した場所にぽつんと建つ終着駅でした。この先、紅葉で有名な旧足助町方面まで鉄道を延伸する計画がありましたが実現することはありませんでした。

実はわたしは小学校の頃そろばんを習っており、初段の腕前だったのですが、塾の卒業旅行で足助町に行ったときにこの駅を利用しました。まだこの駅が現役だった頃を知っているだけにこの駅には特別な思いがあります。今は休日のみオープンするカフェ「西中金ふれあいステーション」となっていて、休日には利用者で賑わいを見せています。

駅舎の奥にはホームも残されています。

かつてはここで列車を待つ人がいたのでしょう。

現役当時を彷彿とさせる駅名標。

枕木などははがされてしまいましたが、この駅から向こうにはレールの一部が残されており、廃線跡を散策することができます。

この日は工事中で一部鵜飼が必要でした。

鉄道はなくなりましたが、築堤はそのまま残りカーブを描いています。そのカーブに沿うように並ぶ架線柱の跡が印象的。歩き亡き後もここに鉄道があったことを物語っています。

道はこの先、旧三河広瀬駅に続きますが、都合により旧西中金駅まで引き返し車で向かうことにします。

駅のすぐ向こうに流れる矢作川。

旧三河広瀬駅

旧三河広瀬駅に到着しました。西三河一の河川、矢作川を見下ろす場所にあり、川を渡った場所に広瀬町の集落があります。

駅はなくなりましたが豊田市のコミュニティバス「おいでんバス」は今もここから発車します。ちなみに「おいでん」とは三河弁で「おいでよ」という意味です。

駅舎の中はきれいに手入れされていました。週に何回かはここでこの地方の銘菓・五平餅を売る店が営業しているそうです。

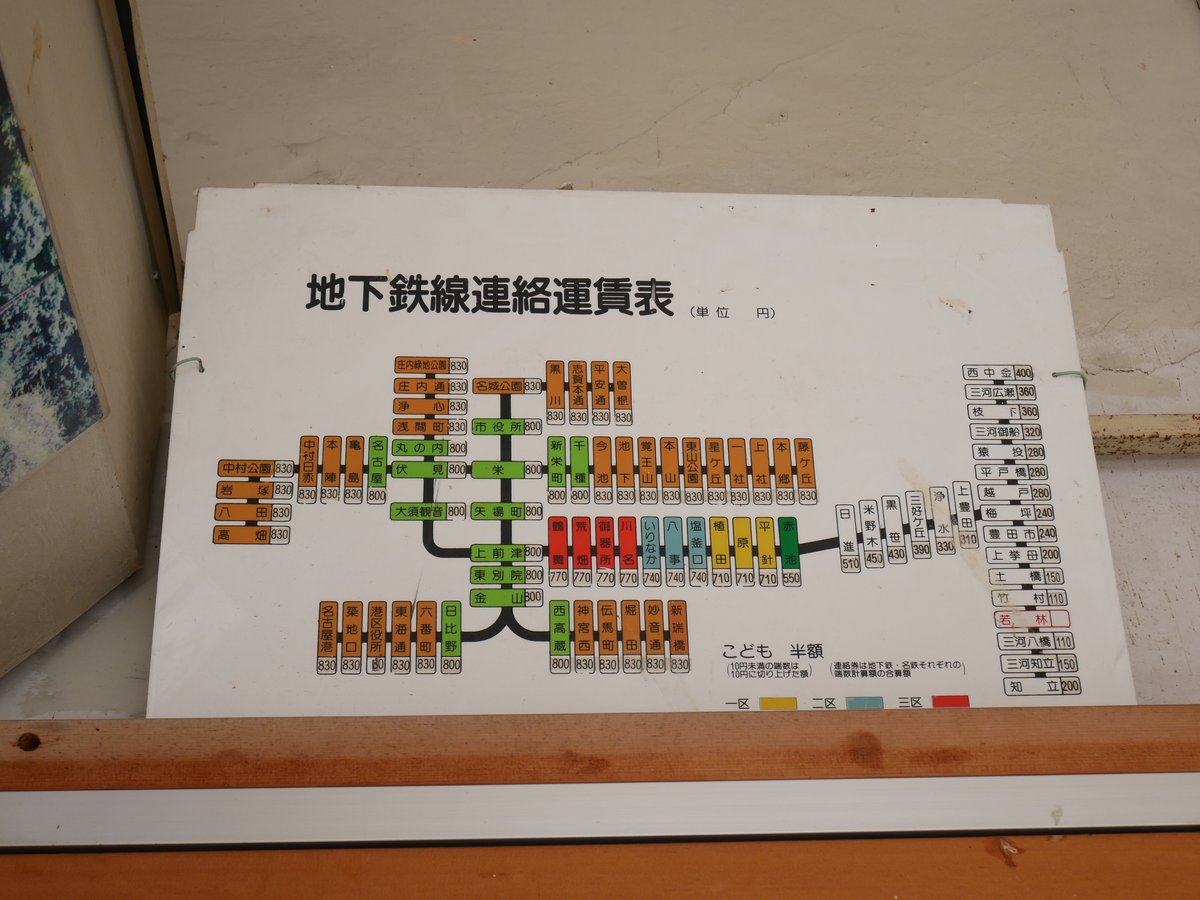

運賃表がありましたが、なぜか三河線・若林駅のものです。

ホーム側に回ってみました。線路わきの紅葉の木からの落葉が線路を梅津していて赤いじゅうたんのようです。

ホームに登る階段にもわさっと落葉。

この駅から先ほど紹介した旧西中金駅方面に廃線跡の遊歩道が伸びています。ちょっとこちらに足を踏み入れてみます。

カーブを描く廃線の上を覆うように紅葉の木が伸びています。

取り残されたキロポスト。

かつてはここをレールバスが走り抜けていました。

わたしも1度だけこのレールの上を鉄道で走り抜けました。

40年前の遠い記憶です。

旧枝下駅

旧三河線山線廃線跡の旅。最後は旧枝下駅にやってきました。

「枝下」と書いて「しだれ」。難読駅でした。

枝下の名の由来はこのシダレザクラ。猿投グリーンロードの脇に立つこの桜がこの地域のシンボル的存在です。桜の時期に来られなかったのが残念です。

旧枝下駅は先の2駅とは異なり駅舎のない簡素な造りの駅でした。

駅は小さな交通遊園として整備されていて、ミニトロッコも用意されていました。カラフルですが、ちょうど「ペンキ塗りたて」。触るのも気をつけないといけないです。

線路の向こうにはすぐ河川敷があって矢作川が流れています。川のほとりに駅がある。そんなロケーションでした。

おわりに

今回は名鉄三河線の山線の末端部の廃線跡をご紹介しました。廃止からもう20年を過ぎましたが沿線の人たちから愛され未だにその廃線跡はきれいに手入れされ残されています。

かつてここに鉄道が走り、多くの人々が豊田や名古屋に向かって行ったことを静かに伝える歴史の証人たちの姿を見に、一度廃線跡を訪ね歩いて見てほしいと思いました。

編集部より:この記事はトラベルライターのミヤコカエデ氏のnote 2025年2月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はミヤコカエデ氏のnoteをご覧ください。