この世で何が事実か、自分以外の人物の、しかも監禁状態での出来事とあっては、誰の証言を信じてよいのかわからない。だが後藤徹さんが監禁されていた12年5カ月についてなら、何があったのか高裁が認定して判決を下し、最高裁が念押しするように監禁者らの上告を棄却しているので事実ははっきりしている。

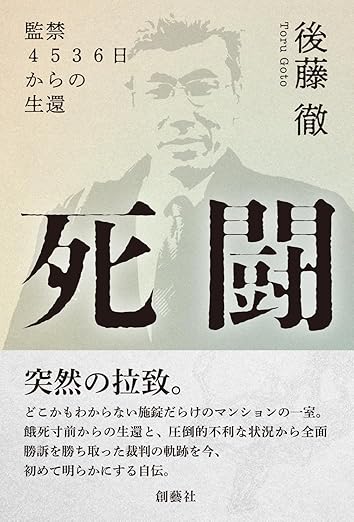

『死闘 監禁4536日からの生還』(創藝社)は、この裁判の原告である後藤さんの自伝だ。ただし私が請われて同書の編集を担当したので、書評ではなく後藤さんの伴走者を務めて知ったことや思ったことを皆さんにお知らせしようと思う。

編集作業に取り掛かったとき、私は後藤さんが監禁され自由を完全に奪われていた12年5カ月が4536日だったのをカレンダーをたどって計算した。後藤さんと会い、後藤さんに何があったのかを原稿からだけでなく直接聞いて知り、12年5カ月などという見通しよくはっきりわかる年月ではないと感じたので、日にちに換算してみた。4536日──膨大すぎて、何年なのかさえわからない。

つまり『死闘 監禁4536日からの生還』というタイトルを知ったあなたは、もう本書の核心部分を経験し始めたと言える。

本書を手に取り読み始めたら事件の発端から1年間を感じ取るのがせいぜいで、あとは後藤さんがいつの出来事か道標を置くように書いてくれた年月日を目にしながらも、時間の流れが狂った悪夢を見せられている感覚に陥るだろう。それでも私たちはページを閉じコーヒーを淹れて一休みしたり、外出したり電話をかけたりできる。このような自由が、後藤さんにはまったくなかったのである。

後藤さんの不自由さは言語に絶するものだった。そこがどこかさえわからない、おおよそ六畳間程度の部屋に押し込められ、部屋は飛び降りれば死ぬほどの階数にあり、しかも窓という窓には厳重なロックが施され、監視され、外界に通じるドアは通常の鍵だけでなく鎖と南京錠などで封鎖され、しかも脅迫されたり虐待される日々を過ごさざるを得なかった。町のどこにでもあるようなマンションの一室が、牢獄と化していたのである。

これが刑務所なら、まず刑期が言い渡されて収監される。後藤さんは、いつ解放されるのかさえわからなかった。監禁者も、いつまで監禁するか(たぶん)決められなくなっていた。そして31歳だった1995年9月11日から、44歳になった2008年2月10日まで監禁が続いた。12年5カ月前の靴だけを与えられ監禁部屋から放り出されたとき、後藤さんは骨と皮だけに痩せ細っていた。

家族が後藤さんを拉致監禁したのは、彼から信念と信仰を奪うためだった。しかし家族が独力で念入りな計画と難攻不落の牢獄を生み出したわけではない。脱会屋と呼ばれる人物と牧師たちが、拉致監禁の手法と強制的に棄教させるプログラムを提供していた。これらは、いずれも裁判で明らかにされている。

後藤さんは実の兄の誘いで統一教会を知り信仰を始めた。まず兄が、両親と脱会屋と牧師らによる拉致監禁を経て信仰を捨てさせられ、後藤さんに続いて信仰を始めた妹も同じく棄教させられ、兄嫁も同様な棄教者だった。こうした棄教者のほとんどが、関与した牧師の宗派に改宗している。改宗させられるまでが棄教プログラムだったと言ってよいかもしれないほどだ。

監禁から逃れようとして高層階から落下した人や、激しいPTSDに悩み続ける人や、精神病院に幽閉されて得体の知れない薬物療法を受けた人もいる。たとえそうだったとしても、統一教会に嫌な感じがしている人がいて、拉致監禁されて当然と考える人が少なくない。しかし『死闘 監禁4536日からの生還』が出版された以上、読まずして、知らずして教団を批判するのは不勉強であり無責任となった。それほど同書は事実に満ちている。

なにしろ後藤さんが書いた原稿は、後藤さんの記憶だけでなく裁判で使用した資料と記録などを見返して何度も改訂された。編集の立場から、監禁についてBの出来事の後にAの出来事を説明すると読者の理解が捗ると感じたとしよう。こういった場合も後藤さんによって時系列が事実通りAの次にBと整理され、私も後藤さんの整理を尊重した。

また私は読者になったつもりで、後藤さんの感覚がどこまで客観的か確かめた。後藤さんは4536日ぶりに解放され餓死寸前の体で荻窪から松濤まで歩いたが、私も原稿に書いてある通り監禁場所だったマンションを起点として教団本部を目指した。踏破したのは真冬の夜ではなく猛暑の日盛りだったが、後藤さんが書いた事実関係が正しいだけでなく、心理の叙述まで冷静なのを知って驚いた。

信者ではない人々に対しての客観性や普遍性を自伝に与えるのが私の仕事だろうと心に決めていたので、後藤さんには内緒で荻窪・松濤ルートだけでなく第一監禁場所のホテルや拉致されて移動した道筋なども確かめさせてもらった。また後藤さんを信頼し、後藤さんにも可能な限り信頼してもらえるようにして、互いに遠慮なく「こうしないといけない」「それでは納得できない」と言い合える関係づくりをした。

中でも信仰心をどのように伝えるかについて、後藤さんは工夫を凝らした。もちろん嘘をついてしまっては自伝の信頼性を損ねるので、慎重の上にも慎重を期する作業になった。読者は後藤さんと同じ信仰を抱く人、別の宗教を信仰する人、無宗教と自称する人、信仰を馬鹿にする人と想定して、誤解と先入観を与えないようにした。

だからといって無味無臭にならないのは当然で、ソーダを飲んで炭酸の刺激を感じるように、あるいはワサビの辛味が鼻を突き抜けるように、信仰とはどのようなものか本書で触れていただきたい。

それが違和感だったとしても、自分にとっての常識と相容れなかったとしても、肉体が限界に達した4536日に及ぶ監禁中に、精神が崩壊しなかった理由と信仰の相関がわかるはずだ。

私が念押ししなくても、本書を読めば自ずと気づくだろう。平和だったときから監禁中まで、後藤さんだけでなく家族それぞれの心理が刻々と変わる。迷路に迷い込んだような監禁中、さらに家族の心はグロテスクに変貌する。脱会屋と牧師の言動は後藤さんだけでなく、家族も追い詰めていく。自分を美化しないで客観的に弱さや迷いも赤裸々に書かれているため、人が人であるための物差しを後藤さんだけ失っていないのがわかる。

ある日、私と後藤さんは教団本部で打ち合わせをした。それぞれの考えを率直に語り合った後、後藤さんが建物の上階にある祈祷室へ案内してくれた。淡々と静かに語られた家族への心情に対して、私は「キッチンにある刃物を使えたかもしれないのに、家族を半死半生にしてでも脱出しようとしなかったのですよね」と、質問というには曖昧な相槌を打った。

刃傷沙汰を起こしたとしても容易に脱出できない状態だったが、ここまで理不尽極まる扱いを受けたら多くの人は理性を保てなかっただろう。後藤さんを誹謗する人たちは、だから監禁ではなく自らが選んだ引きこもり状態だったと言う。しかし、祈祷室での後藤さんの説得力を目の当たりにして、私は胸を張って校了へ向けた作業ができると確信した。そして同じ状況を経験していない私は、まず謙虚に知るところから始めなくてはならないと改めて痛感した。後藤さんから無知の知を思い知らされたのは、これが初めてではなかった。

ぜひ 『死闘 監禁4536日からの生還』を読んでもらいたいのは、拉致監禁について、強制棄教について、旧統一教会について、信者についての疑問を氷解させる好著だからだけではない。

後藤さんの信仰は珍しいものかもしれず、洗脳されているとひどい言い草の人もいるが、不条理と暴力に翻弄されてもなお、家族が敵になってもなお、命の危機に瀕してもなお、人として失ってはならないものを守り続けていた事実はあまりにも重い。この重みに、触れていただきたい。

これが後藤徹さんという人生の形だ。あまりに途方もない存在と出来事に触れ、茫然となるのは悪いものではない。

編集部より:この記事は加藤文宏氏のnote 2025年2月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は加藤文宏氏のnoteをご覧ください。