ekavector/iStock

日本の総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成について統計データを確認してみます。

1. 日本の固定資本減耗と純固定資本形成

前回は日本の実際的な労働生産性とも言える労働時間あたりNDP(国内純生産)についてご紹介しました。

日本は固定資本減耗の負担が大きく、国内純生産がその分目減りするため、労働時間あたりNDPは先進国の中でも非常に低い水準となるようです。

日本経済の特徴は固定資本減耗が大きい割に、付加価値(GDP)が稼げていない事と言えそうです。

今回から、もう少し固定資本減耗について深堀していきましょう。

まずは、日本全体と企業や家計など各経済主体について、総固定資本形成と固定資本減耗、その正味の純固定資本形成について可視化してみたいと思います。

純固定資本形成 = 総固定資本形成 – 固定資本減耗

純固定資本形成は、総固定資本形成によって蓄積される固定資産の価値から、これまで蓄積した固定資産の減価分の固定資本減耗を差引き、正味で固定資産残高がどれだけ増減したかを表す指標となります。

まずは、日本全体の総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成について時系列の推移を見てみましょう。

図1 総固定資本形成・固定資本減耗・純固定資本形成 日本

国民経済計算より

図1が日本全体の総固定資本形成(青)、固定資本減耗(赤)、純固定資本形成(黒線)です。

固定資本減耗はマイナス側として表現しています。

日本の純固定資本形成は1990年にピークとなり、その後減少傾向に転じます。

リーマンショック時の2009年にはマイナスとなった後は若干上昇して近年ではほぼゼロとなっています。

総固定資本形成も同じような推移となっていますが、固定資本減耗は横ばいが続いた後近年では増加傾向です。

近年では投資によって新しく増える固定資産の価値と、固定資本による減耗分がちょうど釣り合うようなバランスとなっているようです。

2. 家計の固定資本減耗と純固定資本形成

つづいて、経済主体別の固定資本減耗と純固定資本形成についても見ていきましょう。

まずは家計からです。

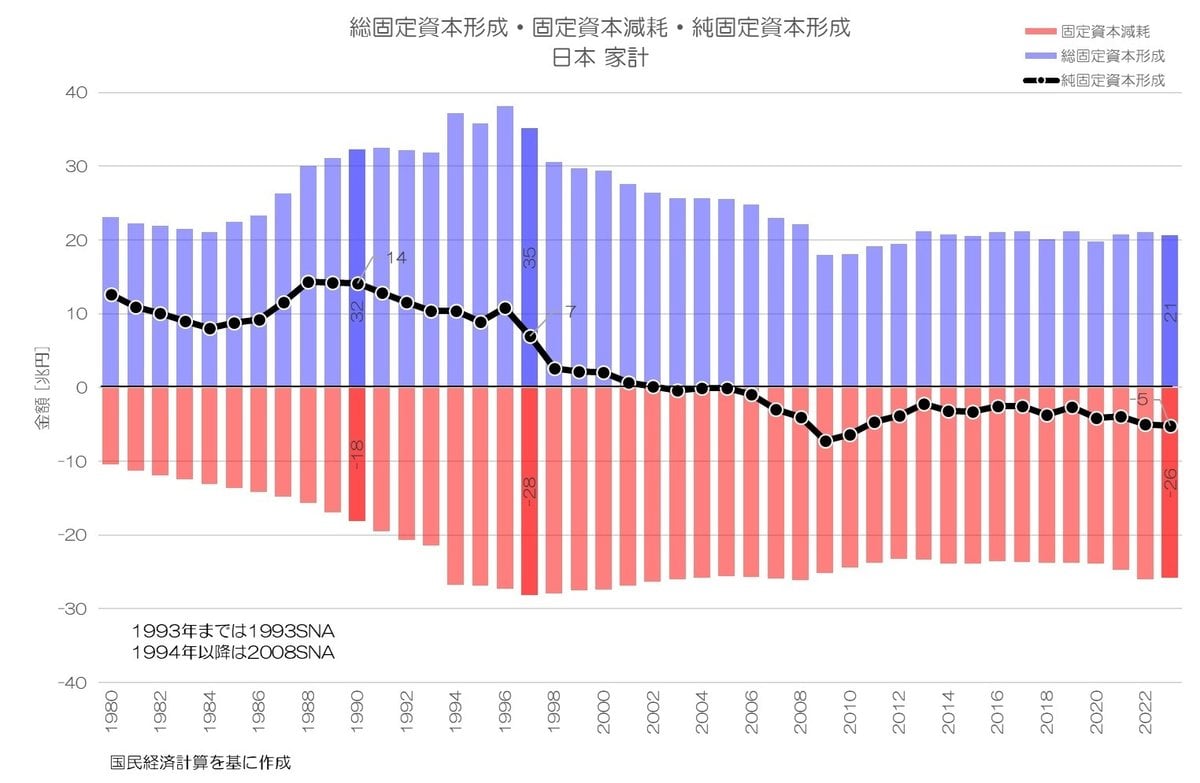

図2 総固定資本形成・固定資本減耗・純固定資本形成 日本 家計

国民経済計算より

図2が家計の総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成です。

家計の場合総固定資本形成はほぼ住宅となります。

一部個人企業としての総固定資本形成も含まれると思います。

家計の純固定資本形成もバブル崩壊のあたりから減少傾向が続いていて、2000年代以降はマイナスで推移しています。

常に固定資本減耗による減価分の方が上回っていて、家計の固定資産が減り続けているという事になります。

過去に投資した固定資産の減価分が大きいという事と、投資が減っていて積上げる固定資産が少ないという事が言えそうですね。

日本では少子高齢化も進み、家を建てる人が減っているという事情も大きいように思います。

3. 企業の固定資本減耗と純固定資本形成

つづいて、日本の企業の固定資本減耗と純固定資本形成を見ていきましょう。

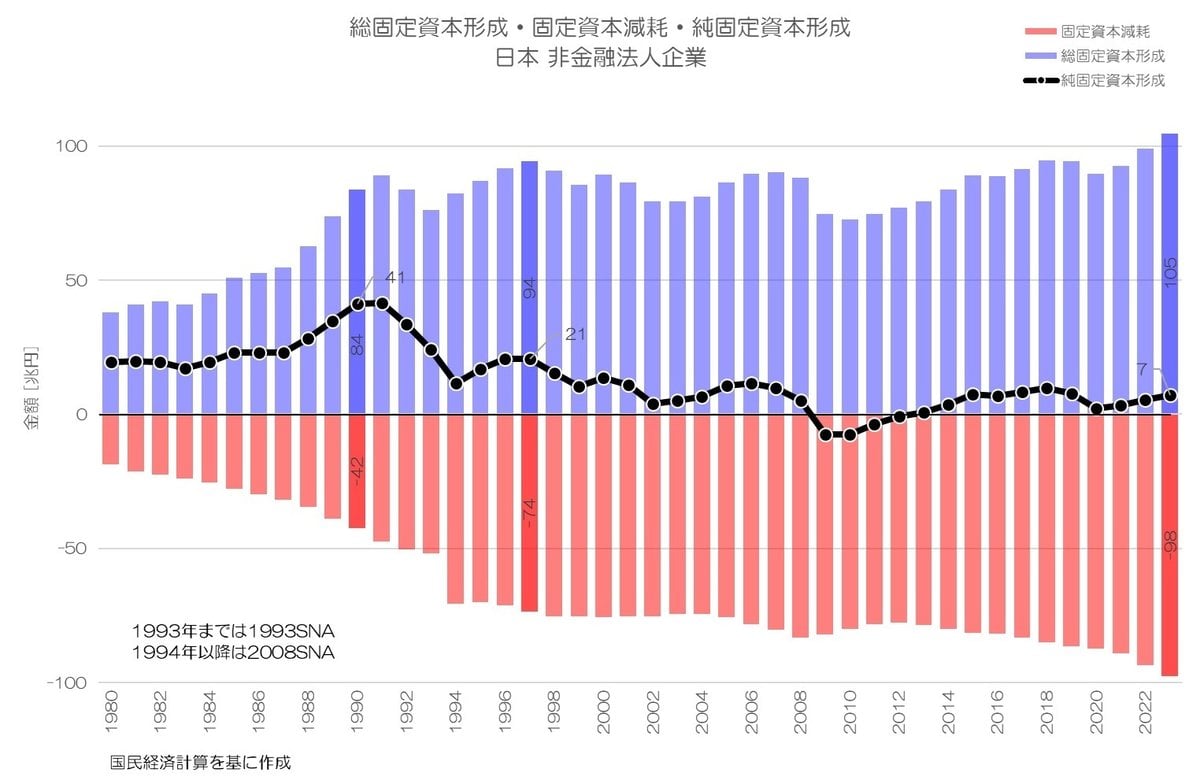

図3 総固定資本形成・固定資本減耗・純固定資本形成 日本 非金融法人企業

国民経済計算より

図3が日本の企業の総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成です。

企業の場合は1990年のバブル崩壊により一時は投資が減りましたが、その後すぐに上昇し、以降は一定範囲でアップダウンを繰り返しているのが特徴的です。

明らかに投資の減る家計や政府と異なり、一定の投資水準が保たれたことになります。

純固定資本形成を見ると、バブル期のピークからするとやはり目減りしていて、リーマンショック期はマイナスのタイミングもあったようです。

ただし、近年ではプラス化しています。

投資分と減耗分がほぼ釣り合うような水準で投資しているような状況に見受けられますね。

日本企業は国内への事業投資を増やさず、金融・海外投資を増やしています。

しかし、バブル期と同程度の水準をキープしていて、国際的に見れば高止まりしているような状況であったとも見れるかもしれません。

4. 政府の固定資本減耗と純固定資本形成

図4 総固定資本形成・固定資本減耗・純固定資本形成 日本 一般政府

国民経済計算より

図4が日本政府の総固定資本形成、固定資本減耗、純固定資本形成です。

家計と同様に、2000年頃から減少し、その後は停滞傾向が続いています。

純固定資本形成を見ても2000年代後半あたりから、プラスながらも非常に低い水準で推移しています。

5. 日本の固定資本減耗・純固定資本形成の特徴

日本はバブル期に総固定資本形成が大きく増加し、その後やや減少しています。

最も規模の大きな企業による投資が高止まりしてきた事で、全体としてもそれほどは減っていませんが、家計と政府の投資は明らかに当時よりも減っているようです。

一方で、純固定資本形成を見ると、家計はマイナスで推移するようになり、固定資産残高の合計値が目減りしている事になります。

一方で企業と政府は当時よりも大きく目減りしてはいますが、ややプラスで推移していて多少資産価値を増加させる程度の投資規模が続いている事になります。

政府の場合は、総固定資本形成が減っていますが、道路や橋梁など耐用年数の長い固定資産が多いため、固定資本減耗も均されているのかもしれませんね。

企業も政府も2010年代からやや総固定資本形成が増えていますので、バブル・バブル崩壊の調整期が終わり、徐々に投資が増えるタイミングになっているようにも見受けられます。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2025年2月7日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。