2025年の僕の趣味としての勉強のテーマはズバリ「生物の進化と多様性」。

今年中になんとしても「チャールズ・ダーウィンの種の起源」の原著『On the origin of species』を読みこなすことや、僕の尊敬する岸由二先生が訳された『リチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子』を深く、できればポスドクレベルの研究者並に理解したいです。

そしていつも愛読しているアゴラの記事、特にゲノム関係の研究でノーベル賞に近い中村祐輔さんの記事や著作の『ゲノムに聞け 最先端のウイルスとワクチンの科学』、経済の観点から日本人の政策や判断に言及されている池田信夫さんの記事や著作の『平和の遺伝子:日本を衰退させる「空気」の正体』をより深いところで理解したいと思っています。

そんなタイミングで、過去に書評動画で紹介した

『【研究者の書評-70】 川端裕人(著)「ドードーをめぐる堂々めぐり」』

『【研究者の書評-69】 川端裕人(著)「ドードー鳥と孤独鳥」』

川端裕人さんが非常に興味深い本を出版されることを年末に知りました。

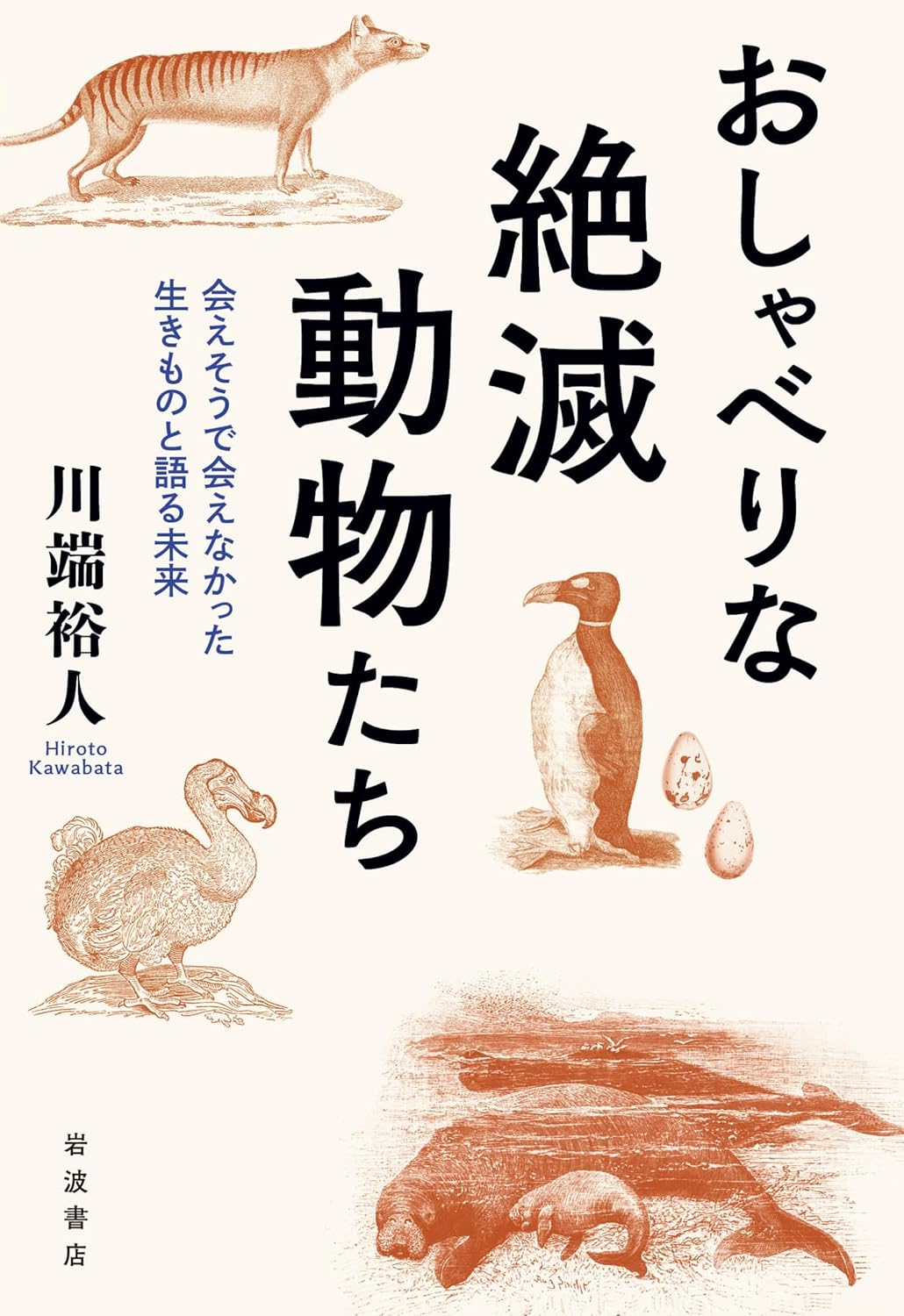

『おしゃべりな絶滅動物たち 会えそうで会えなかった生きものと語る未来』

そこで、早速キンドルで予約し、発行日に読み始めたというわけです。

過去、人間の手で絶滅してしまった、動物たち。特にステラーカイギュウ、ドードー鳥と孤独鳥、オオウミガラス、リョコウバト、フクロオオカミ(タスマニアタイガー)、ヨウスコウカワイルカ(バイジー)の絶滅時の過去の経緯と、ゲノム解析などで現在までにわかってきたことを、まるでタイムマシーンに乗って過去と現在を行き来しているような感覚で読むことができました。

そして、人類と共に乗り込んだ宇宙船地球号の乗船者の動物たちの多くが、今、絶滅の危機にあること。その絶滅の危機が人類のせいで起こっていること。僕を含めた多くの人が、動物たちの絶滅に対して「なんとかしなければ」という危機感を抱いていること。それを回避するための生物多様性が重要なことを再認識することができた読書でした。

著者の川端さんは1990年代からずっとそれら絶滅した動物たちをルポ的に追跡しているそうです。本書の最後に登場するヨウスコウカワイルカ(バイジー)に関しては、絶滅宣言の前後の状況も詳しく、臨場感あふれた記述で、状況が手に取るように感じられました。

僕は大学時代からずっと工学の勉強をしてエンジニアとして、そして今は大学でアカデミックとして生計を立てています。高校時代は新聞部、大学時代は探検部の活動を通じて、川端さんのような自然科学の分野のルポライターになりたかったことを思い出しながらの読書、随分楽しめました。

ネタバレになるのを避けるため、詳しくは書きませんが、読書の途中、ところどころでXで以下のように呟きました。

【ステラーカイギュウ】

我慢できずにステラーカイギュウの章を読みました。ラッコ→ウニ→昆布→ステラーカイギュウの生態系の繊細さに驚きました。科学の進歩で昔に絶滅した動物の詳細がドンドン解明されていく様は、昔から知られている錫の研究を今やっている僕の考えにも通じるものがあり、早速感動しているところです。

我慢できずにステラーカイギュウの章を読みました。ラッコ→ウニ→昆布→ステラーカイギュウの生態系の繊細さに驚きました。科学の進歩で昔に絶滅した動物の詳細がドンドン解明されていく様は、昔から知られている錫の研究を今やっている僕の考えにも通じるものがあり、早速感動しているところです。 https://t.co/nTmUBWbRQa

— ノギタ教授 (@Prof_Nogita) January 23, 2025

【フクロオオカミ(タスマニアタイガー)】

タスマニアタイガーの章の文献11報を思わず大学図書館経由でダウンロードして、今読んでます。捕食の習性からしたらオオカミ(犬)ではなくタイガー(猫)に近いらしいが、むしろフォックス(狐)の方が近いような。。。

川端裕人(著)「おしゃべりな絶滅動物たち」https://t.co/KEEle5b0RH

タスマニアタイガーの章の文献11報を思わず大学図書館経由でダウンロードして、今読んでます。

捕食の習性からしたらオオカミ(犬)ではなくタイガー(猫)に近いらしいが、むしろフォックス(狐)の方が近いような。。。 https://t.co/nTmUBWbRQa pic.twitter.com/Bj1rK13Cqu— ノギタ教授 (@Prof_Nogita) January 25, 2025

【脱絶滅研究アプローチ】

エンジニアリング(応用・目的)優位と、サイエンス(基礎・理解)優位の脱絶滅研究最前線。倫理・哲学と技術の関係を考える、生物に関心のある高校・大学生に是非読んで欲しい超良書。

川端裕人(著)「おしゃべりな絶滅動物たち 会えそうで会えなかった生きものと語る未来」https://t.co/2ICPc66wZi

エンジニアリング(応用・目的)優位と、サイエンス(基礎・理解)優位の脱絶滅研究最前線。倫理・哲学と技術の関係を考える、生物に関心のある高校・大学生に是非読んで欲しい超良書。 pic.twitter.com/d9H3gkE9JY

— ノギタ教授 (@Prof_Nogita) January 26, 2025

それに対して、なんと!著者の川端裕人さんから直接以下のような書き込みをいただきました!

ありがとうございます。まさにエンジニアリング優位のアプローチと、サイエンス優位のアプローチがせめぎ合っているのが、ゲノム&繁殖保持技術の最前線のようです。

そして、オーストラリアはその現場……。まさにオーストラリアの話でしたね。

次作小説は、タスマニア在住の日系の少年が出てくる予定 https://t.co/SQXDt19cSq— 川端裕人 『おしゃべりな絶滅動物たち 会えそうで会えなかった生きもと語る未来』(岩波書店)1月発売 (@Rsider) January 26, 2025

ということで、読書中に直接著者とやりとりできる臨場感溢れる贅沢な読書。しかも次作のことまで教えていただいた今年の幸先はすごく良さそうです。

【追記】

驚いた事に、この本は紙の本が書店に並ぶ1日前に電子出版されるという、オーストラリア在住で紙の本を入手するのに時間とお金がかかる僕にとっては、とっても嬉しい驚きの本でした。出版社の岩波書店電子部(製作部電子書籍グループ)さんには感謝しても感謝しきれない思いです。

川端裕人(著)「おしゃべりな絶滅動物たち」https://t.co/KEEle5b0RH

紙の本の配本に先駆けての電子本の配本、海外在住で紙の本を入手するのに時間とお金がかかる僕にとっては、ほんとにありがたい。感謝。 https://t.co/e1ZzgiHlao

— ノギタ教授 (@Prof_Nogita) January 25, 2025

■

豪州クイーンズランド大学・機械鉱山工学部内の日本スペリア電子材料製造研究センター(NS CMEM)で教授・センター長を務めているノギタ教授のYouTubeチャンネル「ノギタ教授」。チャンネル登録よろしくお願いいたします。