「トランプ関税」によって世界に激震が走っている。石破首相はトランプ大統領と電話会談を4月7日の夜におこない、それぞれ担当閣僚を通じて二国間協議することになった。一方で、同日の共同通信の記事によると、日本では「自動車の対米輸出の減少に備えた国内の需要喚起策として、電気自動車(EV)といったエコカーの購入補助金の拡充案が浮上」とのことである。

この記事が本当ならば、米国と交渉する前に「トランプ関税」を前提とした国内の対策を検討していることについて、私は驚きを隠せない。まるで白旗を揚げ、敵前逃亡しているように見えてしまう。対策も、EV車の購入補助という、理屈がよく分からない見当違いな案になっている。

トランプ関税によって日本勢の自動車の対米輸出が落ち込むことを見越しているのであれば、EVに限る理由がよく分からないし、そもそも日本勢の強みはEVではなく、ガソリン車やハイブリッド車ではないのか。EV補助金を出して、中国製BYDなどの流通量が増えたなら、本末転倒である。

何より、悲観的な未来に基づいた対策を掲げる前に、まずは未来を明るいものにする努力が必要であろう。国民は相手と断固として交渉する姿勢や、有利な方へと着地させる気概をリーダーに求めているのではなかろうか。

関税を発表するトランプ大統領

ホワイトハウスXより

大きくプラスにするチャンス

いま、この状況をマイナスに捉える報道が目につくが、筆者は大きくプラスにするチャンスを秘めていると思っている。

「トランプ関税」は金融経済から実体経済へのシフトに伴うものであり、世界経済のゲームチェンジャーに成り得る。いま我が国は怯むのではなく、チャンスと捉え、この流れを有利な方へと上手く活用すべきである。「ピンチはチャンス」とは、経済界においてもよく使われる。変動期にあればこそ、大きく良い方へと変化するチャンスなのだ。

また、ここで指摘をしておきたいのは、日本は目指すべきゴールを見誤ってはいけないということだ。ゴールは関税を撤回してもらうことや、下げてもらうことではない。どうせならば、更にその先を目指したい。

そもそも、日本は24%課税されるとはいえ、為替を考えれば1ドル:145円→117円の円高シフトになるようなものだ。単純計算にはなるが、為替レート145円の時は1万円相当の商品を68.97ドルで米国は輸入する。そこに関税24%分の16.55ドルが上乗せされても、まだ1万円=85.52ドル、つまり1ドル:117円と考えることもできよう。おそらく米国の輸入元が吸収できる範囲ではなかろうか。

日本は「トランプ関税」を利用して、具体的には実体経済の強化と安全保障の強化――この2点を目指すべきである。

確かに株式市場は下落傾向にあり、混乱が生じている。これについて対日貿易交渉の担当にもなったスコット・ベッセント財務長官は「株式市場に起きていることは喜ばしいことではないが、株式の世帯分布を見ると、上位10%が株式の88%を保有していて、次の40%が12%を保有。下位50%の人は負債を負っている。ここをなんとかしないといけない」と発言している*²。

つまり、今は株式市場に多少の影響が出ようとも、実体経済の立て直しを優先するということである。トランプ氏やベッセント氏は、自国に製造業や産業を取り戻し、労働者たちの苦労が報われる社会を取り戻すと再三述べている。金融経済で10%の人たちが儲け続ける仕組みではなく、そうでない大多数の人たちの努力が報われる構造へと変革する――彼らの目にはその様なビジョンが映っているのであろう。変革期にあっては、一時的な株式市場へのショックも致し方ない、と。

またベッセント氏の発言からは、国債の発行などに頼った見せかけの経済ではなく、商品やサービスによって循環する実体経済への回帰を目指していることが読み取れる。

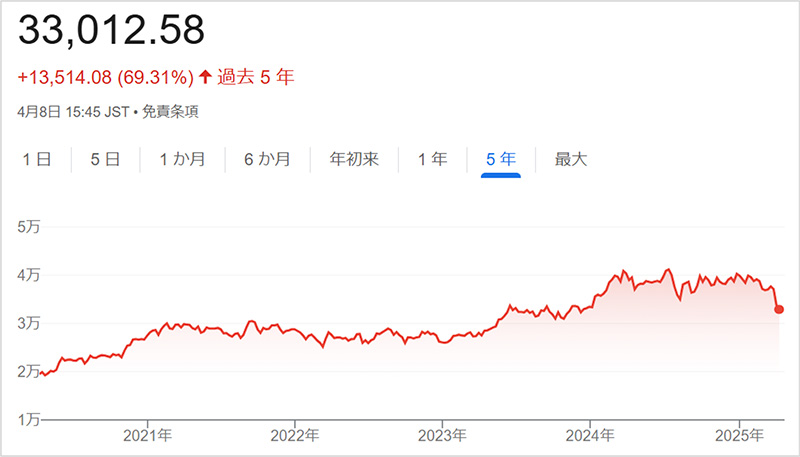

トランプ氏の手法について荒々しいことは否めないが、考え方としては、相互に等しく関税を課しましょうというものなので、なかなか間違っているとは言えない。また、株価が下落しているとは言え、執筆時点(4/8)の日経平均は過去4番目の上げ幅で着地、33,012円となった。5年間の推移を見れば、実際にはまだ高い水準で堪えているし、復調傾向にあると言える。

政治家や投資家たちの冷静な対応が求められる。今後の日米交渉を有利に進め、実体経済を強化し、結果として株価も上がってゆく流れを作ることが期待される。

4月8日のグーグルファイナンスより

日本の産業強化に米国の後押しを得たい

これを機に日本が実体経済を強くするには、日米相互理解に基づく国内産業の育成と、独自の関税政策が考えられるのではなかろうか。

日本が強化したい、強化すべき産業を明確にした上で、米国の後押しを得るチャンスだ。米国の産業育成を応援するが、日本の産業育成も応援してもらいたいと、堂々と言えばいい。その上で、交渉を経て勝ち取りたい成果が何なのか。それが明確でない以上は、交渉で主導権を握ることはおろか、対等な話もできまい。

早速、米国との関税を全て撤回すると表明した国が複数あるが、モノづくり大国の日本は恐らくそうはゆかない。守りながらも強化する産業、輸入に一定程度頼っていく産業の線引きが明確でないといけない。

分かり易く言うと、日本が独自に賄えずに海外に依存している産業については、相対的な米国依存を高めれば交渉を進めやすいのではないかと思う。例えば、エネルギーについては、米国は日本向けLNG輸出を再開しているので、他国から輸入しているLNGをいくらか米国に付け替えるなどすれば良いであろう。

米国の貿易赤字を解消する姿勢を見せながら、日本は自らの成果を勝ち取らねばならない。先述した守るべき産業・強化すべき産業が明確になったなら、この際、関税だって産業によっては引き上げれば良いと思う。対米のみならず、その他の国に対する関税すら見直すチャンスではないか。

安全保障を強化するチャンスに

ベッセント財務長官によると、米国も安全保障という視点を重要視している。彼らもまた、コロナ禍におけるサプライチェーンの脆弱性を痛感し、安全保障に立脚した経済政策の必要性に気付いている。日本もこの流れに乗るべきである。日本も経済安全保障政策を進め、日米が共に強くなることで、世界に対して日米同盟がもたらす安全保障上の恩恵はより大きなものとなろう。日本が強くなることは、米国の国益になる。

この点については、よくよく米国にも理解してもらわないといけない。単に貿易赤字などの経済指標に拘るのではなく、これを機に安全保障も含めて、日本は米国に対して対等な要求をすることが大切である。

例えば、防衛力の強化というのを日米で更に進めるのにも良い機会だと思う。日本が米国へ投資し、逆に米国も日本へ投資してもらう。共同して防衛産業を育て、日本も米国同様に国内の一大産業に育てることだって視野に入れてもらいたいものだ。

米国が世界の警察官をやめたがっている状況を見れば、日本が独自の防衛力を高めることは安全保障上の喫緊課題である。更に言うならば、防衛産業に限れば、日本こそが大幅な対米貿易赤字に陥っているであろう。それを突き付けて、是正する流れを米国の後押しを得て作れば良い。

安全保障という観点で言えば、エネルギーもまたしかりである。日本は真っ赤かの貿易赤字だ。米国のLNG事業に日本が投資する話があるが、米国にも日本へ投資してもらい、日本のエネルギー自給率を高める契機にしてはいかがだろうか。食料安全保障については、日米がお互いの食料自給率を高められるよう尊重し合うことが重要であろう。

米国は、自らが犠牲になって他国を富ませたり、一部の富裕層だけを富ませることに、嫌気が指しているのである。特に中国に対しては安全保障の観点からも厳しいスタンスで挑むであろう。

トランプ関税は米国のその様な姿勢を容易な手段で見える化しただけであり、何も関税率をお互いに揃えることを求めている訳ではない。慌てふためくことなく、ディール交渉のテーブルに着き、冷静に自らの国益を追求した交渉をおこなうべきである。日米は最も重要な同盟国であるのだから、お互いを尊重しながら、共に発展してゆけば良いのである。

米国からの輸入に頼るところは頼り、逆に日本からの輸入に頼ってもらうところの理解を得る。数字上の単純なバランスを求めるのではなく、同盟国としてのバランスを是正することが肝要である。

「トランプ関税」を契機として、日米が防衛・エネルギー・食糧などの安全保障上重要な分野において、お互いに投資をしながら、相手の自立を促し、その結果として日米同盟をより強固なものにしてもらいたいと願うばかりである。それが我が国にとっての国益であり、日米双方にとっての明るい未来でなかろうか。