mathisworks/iStock

石破茂と野田佳彦という“増税派の二大巨頭”(厳密には「巨頭」ではないが……)が手を組んでいることこそが、今の日本の不幸である。少数与党とはいえ政権を握っているはずの自民党が、最大野党である立憲民主党と「増税」の二文字で結びついているのだから、減税に舵を切るはずもない。

両党が、米価や年金問題よりも重要な「可処分所得」や「実質賃金」を引き上げる政策に後ろ向きである点が、最大の問題だ。現在の日本社会に蔓延する閉塞感を打開するには、それらに直結する政策が必要だが、まさにその方向に消極的であると言える。

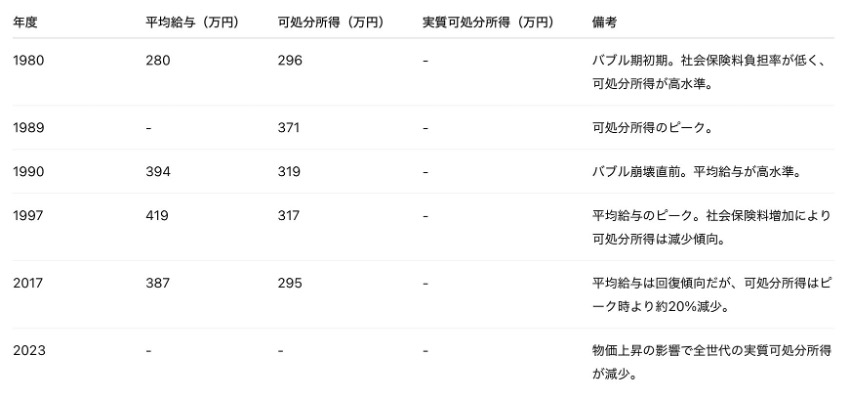

可処分所得・実質賃金・インフレ率の推移(2015~2024)

日本国民の可処分所得は、GDPの上昇にあわせて緩やかに上向いてはいるが、実質賃金の伸びがそれに追いついていないことは、データを見れば一目瞭然だ。また、GDPの伸びが税収増に結びついているのも事実である。だが、税収の増加を喜んでいるのは財務省だけであり、国民にとっては負担率の増大と、実質賃金の伸び悩みが、社会の閉塞感を生んでいるのが実情だろう。

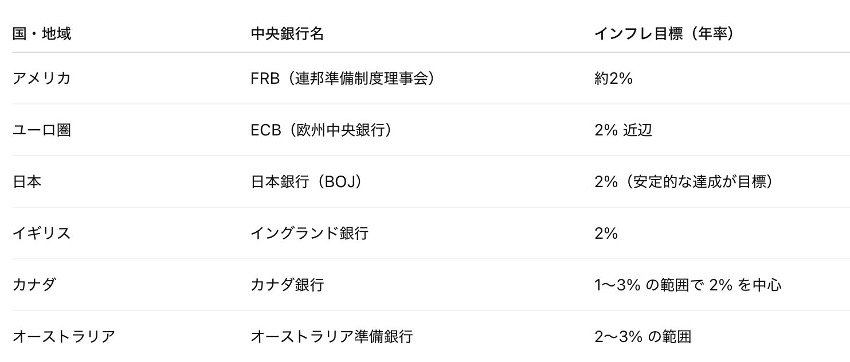

可処分所得(実数)

可処分所得と実質賃金指数

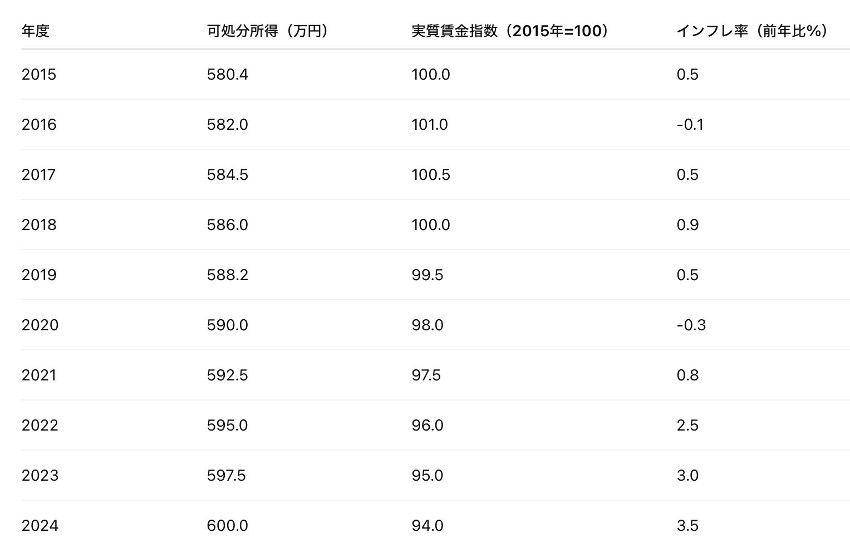

主要国のインフレ目標と日本の立ち位置

主要国のインフレ目標は概ね2%前後に設定されている。コストプッシュ型インフレに悩む中にあって、日本は相対的に「うまくやっている」とも言える。しかしそのインフレは、決して国内経済の好転を背景としたものではなく、むしろ関係諸国のインフレに引っ張られているに過ぎない。つまり、本来的な経済成長に基づくインフレではないのだ。

主要国インフレ目標値

財政を均衡させることは重要である。しかし、それは経済規模に見合った形でなければならない。財政法や財務省設置法に縛られた財務省の考え方が、日本社会を豊かにするとは必ずしも言えない。

国民を豊かにする源泉は、強固な経済基盤、すなわち「稼ぐ力」にある。少子高齢化や国際問題の影響も無視できないが、より重要なのは「景気」であり、国民の意識の問題でもある。つまり、「今の政府では頼りない」「今の政府には生活を任せられない」という落胆が、閉塞感の根底にあるのだ。

もちろん、人口爆発が起きている途上国の人々が政府に期待し、未来に希望を持つことで出生率が上がっているわけではない。だが、政治への信頼が国民の将来観に影響を与えているのは確かだ。

デマンドプル・インフレ不在の現状と日本の課題

デマンドプル・インフレが進行している国は、先進国の中にはほとんど見当たらない。その中でも日本は、可処分所得や実質賃金の伸びが特に鈍化しており、それが社会全体に漂う閉塞感の要因となっている。

仮に金利を上げ、円高基調に転じたとしても、それは名目的な改善にとどまる可能性が高い。日銀もインフレ目標を掲げている以上、コストプッシュ型インフレから脱却できていない現状を理解しており、積極的な利上げには踏み切れないでいる。

つまり、デマンドプル型のインフレへと移行するには、政府が経済を積極的にブーストする必要がある。最低でも・・・

■

以後、

・最悪のシナリオとは何か

・国民負担率と政治的選択

続きはnoteにて(倉沢良弦の「ニュースの裏側」)。