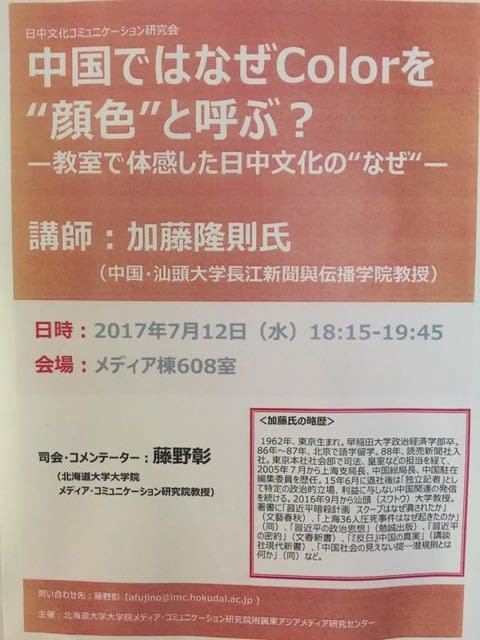

7月12日、北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院で講演をした。今年の九州環境保護取材ツアーに続き、来年は汕頭大学の学生を引率し、北海道へのツアーを計画している。その事前調査を兼ねたものだ。

タイトルは「中国ではなぜColorを“顔色”と呼ぶ?――教室で体感した日中文化の“なぜ”」。人々は外の世界と向き合う際、偏見や先入見から逃れることはできない。ある特定の文化環境の中で育ち、外界との接し方を学ぶ以上、みながそれぞれの色眼鏡をかけている。独立した思考を身につけ、バランスの取れた世界観を持つことができるかどうか。それは、自分がどんな色をつけているのかを自覚することから始まる。

だからこそ、「なぜ」と問い続けることの意義がある。答えを出すことが目的ではない。問いを発することができるかどうかが重要だ。疑問が生じなければ問いは生まれない。相対的な発想がなければ、懐疑精神も育たない。タコツボ思考や井の中の蛙から脱却しなければならない。

講演の際、習近平体制に関する質問はあったが、危篤状態にあった劉暁波氏のことに関するものはなかった。ノーベル平和賞の受賞者とはいえ、中国の多くの若者は彼のことを深く理解する契機を欠いている。言論統制があるから無知なのではない。知ろうと思えばいろいろな手段を通じて知ることができる。だが、功利主義が蔓延する社会において、直接の利害がない問題にへの関心は薄くなる。「なぜ」という問いが発せられない。彼のことを理解しようと思えば、生半可な知識や思索では追いつかない。

中国はその大きな政治力、経済力に見合ったソフトパワーを欠き、社会主義の表看板とは相反する社会矛盾を抱える。内外に対し「自信」を強調し、強がろうとするため、国を守る硬いい殻が必要となる。外部からその殻を攻撃すれば、反発として求心力が高まり、殻はさらに硬化する。結果として、中にいる柔らかな個人が犠牲となる。

だが劉暁波氏は、海外に身を置くことをよしとせず、硬い殻の中に飛び込み、大衆とともにいることを貫いた。たとえ監獄の中にあって、沈黙を強いられようとも、その沈黙が饒舌な演説に勝ることを彼は示した。沈黙の重みを彼ほど切実に体現した人物はいない。困難や苦境にあっても、恨まず、憎まず、あきらめず、信念を守り続けることができたのは、彼の心に普遍的な愛があったからに違いない。

だが劉暁波氏は、海外に身を置くことをよしとせず、硬い殻の中に飛び込み、大衆とともにいることを貫いた。たとえ監獄の中にあって、沈黙を強いられようとも、その沈黙が饒舌な演説に勝ることを彼は示した。沈黙の重みを彼ほど切実に体現した人物はいない。困難や苦境にあっても、恨まず、憎まず、あきらめず、信念を守り続けることができたのは、彼の心に普遍的な愛があったからに違いない。

いかに彼の精神を継承すべきか。私は自問自答する。無関心は愛の不在である。愛があるから他者に心を寄せることができ、それによって愛はさらにはぐくまれる。私は学生たちに対し、中国には厳しい言論統制があるが、体を張って立ち向かう人がいることを強調する。その気高い精神こそ、人類が共有すべき財産だと考える。自分だけでなく、周囲の人々、人類への関心を持ち続けた彼の強さを支えたはものは愛である。彼の愛にこたえるには、愛をもってすべきだ。

若者たちは、劉暁波の名は知らなくとも、言論の自由については語りたがる。ネットを検索し、名言を集めることにはたけている。だが、その精神を理解しているとは思えない。

そこで、私は問う。

君たちは、なんでも自由に話すことが許された教室で、その自由を尊び、享受しているといえるだろうか。自分を含めた周囲に関心を抱けない者が、人類の普遍的価値を語ることができるだろうか。無限の思索空間を持ちながら、それを無駄にはしていないだろうか。自由のために力を尽くしているだろうか。

自分が語ったことを、周囲が無視し、なきもののようにしたならば、君は自由を感じることができるだろうか。山奥の中で叫んでいるのと同じではないのか。だとすれば、ある者の自由は、周囲の尊重のうえに成り立つものだということになる。お互いが尊重しあい、認め合い、そうした対話が生まれる。罵り合いや不寛容の中から対話は生まれない。対話がなければ、価値ある思索想は生まれない。真理にも正義にもたどり着くことができない。

彼の火葬や海への散骨を批判する報道がかまびすしい。彼の高貴な精神は大海の胸に抱かれて永遠となり、世界にあまねく伝播していくものと信じたい。今一度、彼が我々に教えてくれた深い愛について考えたい。それが彼の死を悼むことなのだと考える。(続)

---定山渓にて

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年7月16日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。