先日、「米大統領が横田基地を使ったと言って怒る昭和の人々」という題名のブログ記事を書いた後、読者から、「付記」の部分に関する問い合わせをいただいた。私が、『知ってはいけない:隠された日本支配の構造』(2017年)の著者である矢部宏治氏のことを「非常に高く評価」していると書きながら、「話の骨子は、普通に安全保障問題に関心を持っていれば、誰でも知っている事」、と書いたことについてであった。

矢部氏の真摯な調査努力には敬意を持っている。ただ、誇張と扇動があまりに多い*。矢部氏の著書のメッセージは、アメリカが日本を支配していて日本は属国なので、主権回復のために立ち上がろう、という反米ナショナリズムのアジテーションである。私はこの大雑把なメッセージそのものには同調しない。地位協定の改善などの具体的な論点の検証だけであれば、私は本当に賛同したいのだが。

「知ってはいけない」衝撃的な事実とは、憲法典と憲法学の間には、大きな乖離がある、ということだ。この点について、矢部氏を引用しよう。

「『日本国憲法の草案は、占領下で占領軍によって書かれたものである』まずこの明白な事実を、いかなるあいまいな言い訳もなく、真正面から受け入れる必要があります。たしかに厳しい現実です。大きな心の痛みも伴います。でも、そこから出発するしかありません。事実にもとづかない主観的な議論には、いくらやっても着地点というものがないからです。」(167頁)

「憲法9条や憲法前文について少しでも論じようとするなら、それらの条文が、国連憲章のどの条文にツールがあるのか、さらにその国連憲章の条文はそれぞれどこにルーツをもっているかについて、まず調べる必要があります。・・・すべてのスタート地点となった『大西洋憲章』は、日本ではあまり知られていませんが、非常に重要な文書なのです。現在、私たちが暮らす第二次世界大戦の世界は、・・・大西洋憲章で示された枠組みの上にあります。・・・そこには憲法9条の持つ、A「平和に対する人類究極の夢(=戦争放棄)B「邪悪な敗戦国への懲罰条項」(=武装解除)というふたつのルーツが、はっきりと書かれている・・・。憲法9条が国連軍を前提として書かれた条文であることに、疑いの余地はありません。そしてその背景にはいま見たように、一九四一年の大西洋憲章にはじまる、国際的な安全保障体制についての長い議論の積み重ねがあったのです。・・・『平和を愛する諸国民』とは、・・・本来、『第二次世界大戦に勝利した連合国(およびその国民)』を意味する言葉だからです。」(169、171、174-175、178、180頁)

「自分もふくめ大多数の日本人にとってこの『反戦・護憲平和主義者』という立場は、基本的になんの義務も負わず、しかも心理的には他者より高みにいられる非常に都合のいいポジションなのです。・・・議論も許さない『絶対護憲主義』は、しょせん戦術論でしかありません。」(矢部宏治『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』[集英社、2014年]40、181頁)

このように書いて、矢部氏は憲法学者から、「三流蓑田胸喜だ!」、と非難されたりしないのだろうか?もちろん、されない。なぜだろう。矢部氏が、反米ナショナリズムを掲げ、対米従属体制からの脱却を唱えるからだろう。たとえば篠田英朗であれば、同じような観察から、国際法に調和した憲法典の復権を唱え、米国との同盟関係もその中で位置づける。解釈姿勢が篠田と同じでも、結論が反米・反国際法の提唱であればOKで、そうでなければダメなのだ。

矢部氏は、アメリカによって憲法9条が破壊される、といったことを語る。正しくは、現実が、憲法学の通説的解釈の虚偽性を頻繁に露呈する、ということだろう。

現行の日本国憲法が、占領期に作られたものであることは、一つの端的な事実である。憲法が1907年ハーグ陸戦法規43条への抵触を免除する「絶対的な支障」があって作られたものであるかどうかには、議論があっていいだろう。矢部氏が、日本国憲法がアメリカ人が起草したものでしかないことを深刻に捉えるのは、一つのスタンスである。矢部氏の立場は、押しつけ憲法否定・自主憲法提唱者と同じなのである。ただあからさまに自主憲法制定を唱えることはしない。自らが洞察している国際法・日米同盟とつながっている日本国憲法典を拒絶しながら、何とかひとまず主流の憲法学者とは同盟を組んでおこうとする。

矢部氏は、2015年の安保法案反対デモに参加した際、「『安倍はやめろ』といったコールは連日繰り返して」いたそうだが、「『集団的自衛権はいらない』というコールだけは、一緒に言えませんでした」と告白する。「なぜなら一九五一年一月末から始まった日米交渉のなかで、旧安保条約をなんとか国連憲章の集団的自衛権にもとづく条約にしようと、必死で交渉していたのが日本側のほうで、それを一貫して拒否し続けていたのがアメリカ側だったことを、私はよく知っていたからです」(『知ってはいけない』236頁)と述べる。矢部氏は、集団的自衛権に反対せず、安保法案に反対していた。

矢部氏は、日米安保条約においては、アメリカに日本を防衛する義務がない、と強調する。だが、「義務」ではないことが「権利」の否定にならないことは、言うまでもない。現実の日米同盟体制は、双方の努力により、「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認」(安保条約前文)する体制で、運用されている。「権利」の運用に不可欠とされているのが、日本国憲法前文にも謳われている「信頼」であることも、双方が了解している。

矢部氏は続ける。

「アメリカの公文書を読んでいつも感じるのは、『戦後世界の歴史は、法的支配の歴史である』ということです。・・・戦後世界においては、軍事力ではなく、国際法こそが最大の武器だというわけです。」(240頁)

こうして、矢部氏は、対米従属への抵抗を唱え強調しながら、現代国際法と危うい関係に立つ。現代国際法は、アメリカが中心になって作ったものなので、国際法に従い続ける限り、アメリカの支配を受け入れなければならないからだ。

実は、矢部氏が洞察するとおり、国際法/日米同盟と、日本国憲法もつながっている。とすれば、それらをセットで受け入れるのでなければ、セットで拒絶するしかないのはないか?矢部氏は、「憲法を守れ」と叫ぶ代わりに、「憲法を変えろ」と言わなければいけなかったのではないか?

矢部氏は、以前の著作では、「前項の目的を達するため、日本国民は広く認められた国際法の原則を自国の法の一部として取り入れ」るという内容の憲法9条2項修正案を提案していた。(『日本はなぜ・・・』273頁)

私としては、国際法を強調する改正に、大賛成だ。憲法解釈の揺らぎによる弊害を今、そして将来も防ぐためには、憲法は国際法と調和するものとして存在する、という原則を思い出すようにしておけばいい。(ちなみに私の拙著『ほんとうの憲法』での提案は、「前二項の規定は、本条の目的にそった軍隊を含む組織の活動を禁止しない。」というものである。)

ところが、矢部氏は、もう一つの案として、個別的自衛権だけを明示的に憲法に挿入する案も提示し、これでいいならこれでもいい、といった言い方でまとめた。デモをしたときの迷いを見せながら、最後は通説的な憲法学に合わせようとした。矢部氏は、長谷部恭男教授を称賛する。そして、集団的自衛権を敵視することに合意し、日米安保体制の解消のために、大同団結する。

矢部氏は、昨年の著書では、加憲式の憲法改正を提案し、「憲法の条文の削除は、歴史そのものの削除である」と訴え、「日本の憲法改正はアメリカ型の追加条項方式でやるしかない」、と訴えていた。(『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか[集英社、2016年]302-304頁)

ところが、今年の著書では、安倍首相の加憲案はダメだ、と主張した(『知ってはいけない』259頁)。駐留米軍を完全撤退させず、日米安保体制を残存させながら、加憲するのではダメなのだという。

基地のない安保条約は、少なくとも現在の形ではありえない(第6条)。そもそも日米安保条約とは、「ヒト(米軍)とモノ(基地)」の交換を骨格とするものだ。条約改正に先立って憲法改正で事実上の条約の無効化を狙うのは、まさに反米ナショナリストの革命的な挑戦だと言ってよい。

日本国憲法98条は、「条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めている。日本も含め大多数の諸国が加入している「条約法条約」26条は、「効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない」と定め、同条約27条は、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」と定めている。矢部改憲が成立したら、大混乱が訪れ、恐らく誰も収拾することができないだろう。

果たして、矢部氏のような態度は、論理的に可能だろうか。日本自らを含む193ヶ国が批准している国連憲章で明記されている条項を、アメリカの軍事支配の邪悪な道具だと断定して拒絶しながら、国際法は全て遵守します、などと説明する態度が、国際的に通用するだろうか。通説の憲法学の政治的イデオロギーを排し、集団的自衛権を含めて国際法の原則を認めたときにこそ初めて、本来の正しい集団的自衛権の原則的解釈に従って、違法な軍事行動を審査して批判することが可能となるのではないか。

頻繁に矢部氏は、ヨーロッパ人が、アメリカを批判することを参照する。しかし彼らがアメリカを批判するのは、国際法の原則を認めており、それにしたがってアメリカを批判できるからだ。

日本がアメリカを批判できないのは、日本のガラパゴス憲法論の殻にこもり、国際法の原則にしたがった議論ができないからだ。とにかくアメリカはダメだから集団的自衛権は邪悪なもの・・・、などと言っている限り、国際的に通用する精緻なアメリカの批判はできない。

私は、もちろん日米地位協定が万全だとは思っていない。沖縄に過剰な負担がかかっていることは疑いのない事実だ。その改善に努力するのは、素晴らしい事だ。しかしそうした事実を隠ぺいする役割を果たしてきたのは、日米安保体制を語る事ができない偏った憲法解釈である。作り上げた美しい憲法のイメージを守るために、現実を汚らわしいものとして避ける態度が、裏・表の二枚舌構造を作り出し、裏側を隠ぺいし、表だけを語り続ける人々を大量生産してきた。

安全保障体制と憲法体制をしっかりと整理して体系的に位置付けた上で、現実の個々の問題の改善に専心するべきではないか?その際に普遍主義的な規範を参照し、国際法の諸原則に沿った形で、事態の改善策を追求していくべきではないか?日本は属国だから立ち上がろう、という反米主義のスローガンを掲げている限り、「革命」が成就するまで事態の改善が果たせないのではないか?

憲法9条1項は、現代国際法では国連憲章2条4項に結実している国際法原則の国内法化の規定である。憲法9条2項は、戦後処理の一環として行われた侵略国家である大日本帝国の陸海空軍の武装解除/解体の国内法上の根拠を定めたものである。「戦力(war potential)」ではない自衛権の行使を目的にした軍隊の存在を将来にわたって禁止するための規定ではない。(矢部氏は、多くの憲法学者と同じように「マッカーサー三原則」を強調するが、将来にわたる軍隊の保持の禁止は、GHQ内部での議論の段階ですでに削除された考え方だ。)

「戦後世界の歴史は、法的支配の歴史である」という「現実」を見すえて生きていくのであれば、日本国憲法典を反米ナショナリズムの政治的イデオロギーにしたがって解釈するのではなく、憲法典が調和することを予定している国際法の原則にしたがって解釈すべきだ。矢部氏の著書の実質部分を、誇張と扇動を切り落として読み込めば、本当は、そのような見解が出てくるはずである。

*****

<追記> 矢部氏は、「密約」という言葉を繰り返し使って、センセーショナルな演出を繰り返す。しかし矢部氏の「密約」は、どこまでが本当に「密約」だろうか。「横田空域」を例に取ろう。横田基地が存在しているために、広範な周辺地域の空域に特別な管制が敷かれていることは、よく知られている事実である。

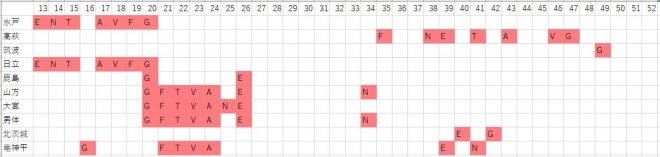

私は長く広島大学に勤務していたので、航空機で頻繁に東京と広島を往復していた。横田空域は、体感として知っている。ちなみに広島から九州方面に飛ぶと、岩国空域も感じる事はできる。しかしこれは「密約」のようなものではない。国会で議論されたこともあるし、石原慎太郎都知事の時代には民間機乗り入れ提案が公約とされていたこともある。矢部氏は全くふれないが、横田空域が段階的に縮小していることや、航空自衛隊も入っていることなどは、公の情報で流通している。

日米安保条約の運用によって、米軍は日本国内のどこにでも基地を持つ権利を持っている、と矢部氏は強調するが、本当に矢部氏が言うように「日本の空は、すべて米軍に支配されている」といったほど、その条約上の権利が行使されているわけではない。仮に矢部氏が言うように、「数十万人程度の人たちが知っていればそれでいい、という問題ではない。少なくとも数千万単位の日本人が、常識として知っていなければならない」(19頁)としても、矢部氏の本が数千万部売れるまで、日米安保に関する行政運営文書の全てが「密約」だったことになるわけではない。

ちなみに横田基地のある土地は、旧日本帝国陸軍飛行場があった場所だ。現在の昭和記念公園から砂川エリアまで広がる広大な地域も、戦前の軍事関係施設を米軍が一度接収した後に、段階的に返還してきたものだ。沖縄とも事情が違う。米軍基地が東京都にあるからダメだ、という話ではないと感じる。

矢部氏は、指揮権についても密約があったと言う。自衛隊が、専守防衛の原則にしたがって、数々の米軍との共同行動を前提にした仕組みを持っている事は、周知の事実である。あまり非現実的な民族主義的主張をしても、自衛隊を機能不全に陥らせるだけだ。

かつて日本の主権回復直後、朝鮮戦争中、まだ自衛隊も創設される前の1953年だ。吉田茂首相が米軍司令官と夕食を共にして、緊急事態の統一指揮権について話した。「現状では」統一的な指揮官はアメリカが担わざるを得ないだろう、と話した。その会話の内容は、司令官から統合参謀本部に打電され、アメリカ政府側に残った。興味深い資料ではある。しかし、これは本当に「口頭密約」と呼ぶべきものなのだろうか?そうした夕食の会話があると、本当に日本は「なんの言い訳もできない完全な『属国』」(196頁)だ、というべきものになってしまうのだろうか?

そもそも有事の指揮権の問題は、日本人のほうが議論することを拒絶している。憲法学者が、軍隊の存在を認めないので、国内法体系で指揮権を議論できないことが、はじめの一歩の問題として存在してしまっているのだ。緊急事態条項ですら話し合うこと自体を批判している。自国の中で指揮権をきちんと議論することを拒絶しておきながら、日米共同作戦の有事に米国の指揮権がありうることを糾弾するのは、陳腐である。

ちなみに、陸上自衛隊は、国連PKOに派遣されて、外国人司令官の指揮下に置かれた経験をすでに持っている。海上自衛隊は、ソマリア沖の海賊対策作戦で、多国籍艦隊で外国人司令官の指揮下に置かれた経験と、自ら司令官の任務を遂行する経験もした。矢部氏によると、外国人が指揮官だった期間は日本は「完全な属国」だか部分的な属国だかだったかで、日本人が司令官だった期間は独立国だった、ということになるのだろうか。

そもそも国際的な軍事活動で、統一指揮権がない、などという事態は、想像できない。「米軍を守っても、米軍に守ってもらっても、どこまでいっても、個別的自衛権だけしかありません」、というガラパゴス理論に固執する人であれば、統一指揮権を邪悪なものと考えるだろう。憲法学者が外交・安全保障問題を仕切るのが、正しい社会のあり方だ、と信じる意識的・無意識的な反米ナショナリストであれば、アメリカ人の指揮下に入ることは到底認めてはならない奴隷行為だ、と考えるだろう。だが果たしてそれは現実的に最も妥当な選択だろうか。

ところで、矢部氏は、日米安保条約を合憲判断した「砂川事件最高裁判決」を「統治行為論」の産物と断定するだけでなく、相当なページを統治行為論の糾弾にあてている。これは矢部氏だけの責任ではないのだが、砂川事件最高裁判決を統治行為論だけで理解するのは、私は違うと思っている。矢部氏は「保守派」を糾弾するが、むしろ護憲派憲法学者こそが、砂川事件最高裁判決の意義を貶めるために、あれは統治行為論だった、という宣伝を行ってきたのではないか。

実際の判決を読んでみれば、最高裁判決が「統治行為論」を理由にして合憲判断をしたわけではないことがわかる。合憲判決は、憲法9条が自衛の措置をとることを禁じていないという論旨が中心になされており、追加的に、国権の最高機関である国会が批准した条約に対する違憲判断には強い違憲の明白性が求められると、書かれたにすぎない。その部分だけを取り上げて、統治行為論だ、法治国家崩壊だ、米国支配の属国化だ、と騒ぐのは、読み方としておかしいと思う。

統治行為論に与した裁判官もいたのかもしれないが、強く反対した裁判官の意見も個別意見の中で確認されている。全体として、判決それ自体が統治行為論に依拠していたとは言えない。統治行為論を拒絶した裁判官も、結局、全員一致の合憲判決に賛同したのだ。

矢部氏の本の書評で、そうした裁判官を指して「砂川判決に対して反対意見を述べた最高裁判官」が、統治行為論を批判した、などとまとめているものがある(嶋崎史崇『哲学と現代』32号2017年2月)。違う。裁判官たちは、全員一致で、合憲判断に賛同していた。ただ、判決の追加的な記述の書き方について懸念を表明したにすぎない。

1960年苫米地事件、長沼事件控訴審判決(1976年札幌高裁)、百里基地訴訟第1審判決(1977年水戸地裁)などで統治行為論が採用され、それは砂川事件最高裁判決で用いられた表現が、影響を与えたのかもしれない。だがだからといって遡及的に砂川事件最高裁判決が純粋な統治行為論の判決だったと言えるようになるわけではない。

砂川事件最高裁判決については、伝言ゲームによる誤解がひどいが、かなり政治的な操作で意図的に悪意の伝言ゲームが行われているのではないか、とも感じる。プロパガンダ本ばかりを読むのではなく、判決それ自体を読んでみるべきだ。最高裁判決は、次のように宣言していた。

(憲法9条2項が)「保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。・・・(日米)安全保障条約の目的とするところは、その前文によれば、平和条約の発効時において、わが国固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない実状に鑑み、無責任な軍国主義の危険に対処する必要上、平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。」(最大判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)。

編集部より:このブログは篠田英朗・東京外国語大学教授の公式ブログ『「平和構築」を専門にする国際政治学者』2017年11月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。