ウィーンで9日正午過ぎから韓国の平昌で開催された第23回冬季五輪大会のオープニングをテレビで観た(韓国とウィ―ンでは8時間の時差)。

開会式当日は気温も零度以下で選手たちも大変だったろう。五輪発祥の地ギリシャから入場行進が始まった。平昌大会では冬季五輪最多の92カ国・地域から選手2900人超が参加するという。

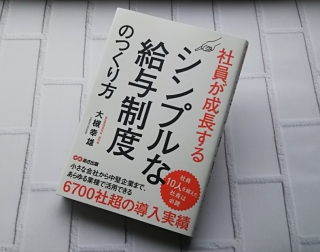

VIP席の金永南最高人民会議常任委員長(左)と金正恩氏の妹、金与正党第1副部長(右)

南北合同チームの行進(2018年2月9日、平昌オリンピックスタジアムで、ドイツ公営放送の中継から)

参加国の入場をみて、「五輪旗」を掲げるロシア代表団と「統一旗」のもと行進する南北合同チームに関心がどうしてもいった。両旗は平昌冬季五輪の特徴を象徴的に示していると思われるからだ。

ロシアの場合、「前回のソチ冬季五輪で組織的ドーピングが行われた」という理由で国際オリンピック委員会(IOC)はロシアチームの五輪追放を考えたが、4年に1度のスポーツの祭典に参加するために努力してきた選手たちの願いもあって、ロシアの国旗ではなく、「五輪旗」のもと個人資格で参加できるという妥協が成立した経緯がある。平昌大会にはロシアから個人資格で168人が参加した。

プーチン大統領はIOCの決定を批判しているが、3月18日の大統領選を控え、「国際社会から不法に批判されるロシア」という状況を巧みに演出し、国民の愛国心をくすぐる戦略に出てきている。逆境をプラスに転回させるところはさすがプーチン氏だ。

入場行進で最も拍手が多かったのはやはり南北合同チームだった。アナウンサーが「南北チームです」と紹介すると、会場から大きな拍手が沸いた。朝鮮半島の地図が描かれた南北チームの旗のもと、選手たちは行進した。彼らの姿をVIP席から見ていた文在寅大統領が感動した表情で拍手を送っている姿が放映された。

(VIPの席にはペンス米副大統領や安倍晋三首相の姿もあった。旗手のスキージャンプの葛西紀明選手を先頭に日本代表団が行進した時、安倍首相も笑顔で大きな拍手を送っていたのが印象的だった)。

ロシアの「五輪旗」と南北の「統一旗」を持った代表団の入場をみていると、スポーツと政治の関係を考えざるを得なくなる。特に、4年に1度開催される五輪大会は他のスポーツ・イベントより政治色を帯びることが多い。ナチス政権下のベルリン夏季五輪大会(1936年)を思い出すまでもない。政治の為政者は常に五輪大会を自身や国家の誇示に利用したり、政治目的のために悪用してきた。残念ながら、平昌冬季五輪大会も例外ではない。近年五輪の歴史でも最も政治的な思惑が反映した五輪大会となってきているからだ。

「平昌五輪」は「平壌五輪」と揶揄されるほど、北の選手の五輪エントリーから南北アイスホッケー女子の合同チーム結成まで北側の要求が無条件で受け入れられてきた。

韓国の聯合ニュースが10日報じたが、金正恩朝鮮労働党委員長は文在寅大統領を平壌に招いた。サプライズではない。事前に十分予想されたことだ。安倍首相にとっても「やっぱりね」といった思いしか湧いてこないだろう。

それでは、なぜ金正恩氏はこの時、韓国大統領を招いたのか。理由は至極簡単だ、国際社会の制裁下で苦しくなった国内経済の立て直しのために経済支援が不可欠となってきたからだ。

北は今、経済的に青息吐息だ。その北側を国際社会の圧力から救い出してくれるのは、対話路線を主張してきた文大統領しかいない。そのため金正恩氏は妹、金与正党第1副部長を北代表団に入れて南へ派遣し、文大統領に招待状を渡させたわけだ。

五輪大会に参加する選手には悪い表現となるが、平昌冬季五輪は金正恩氏を助けるための五輪大会となりつつある。国連安保理決議に違反して核実験を実施し、大陸間弾道ミサイルを発射してきた金正恩氏は、皮肉にもスポーツの平和の祭典、五輪大会によって一息つける機会を手に入れようとしているわけだ。

もちろん、文大統領の功績も忘れてはならないから、金正恩氏は平壌の南北首脳会談では最大級のもてなしを準備するはずだ。一方、文大統領の口からは、「非核化」といった要求は最初、挨拶程度に飛び出すだけで、多くの時間は南北間の対話、経済支援のテーマに費やされるはずだ。

プーチン氏、金正恩氏、そして文在寅大統領の3指導者は五輪大会という場を最大限に利用している。プーチン氏は選挙戦の後押しに利用し、金正恩氏は米軍の武力行使を阻止し、韓国から経済支援を得る機会と考えている。そして人権派弁護士だった文大統領は、平昌オリンピックスタジアムを行進する南北合同チームを観て、思わず涙腺を緩めている。三者三様の思いを込め、「五輪旗」と「統一旗」は寒い平昌の夜空をはためいていた。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2018年2月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。