すでに池田さんがコメントしていますが、こうした意見は珍しくないのですが、私にいわせると、「先進国の多くの人々の要望水準は、過去の経験を外挿する形で高止まりしたままである。すなわち、これまでのように年々3%程度の(一人あたりの)実質経済成長があって当然だという感覚がある。」というのの見本のようなものです。「しかし、世界経済の成長の中心が新興国に移行していく中で、先進国ではせいぜい1%程度の(一人あたりの)実質経済成長を実現するのが精一杯だという現実がある。」

すなわち、現実を直視しないで、高い要望水準を持ち続けているわけです。そして、そのギャップの責任が誰か他人(この場合は、財務省と日銀)にあるかのように非難して、そこで思考停止している。いかに不都合であるとしても、問題解決の出発点として、もっと現実を直視しないといけない。その意味で、昨年の12月に、「経済成長の簡単な要因分解」と「退屈な低成長の時代」という2つの記事を書いたんだけれども、ほとんど参考にはしてもらえなかったようだ。

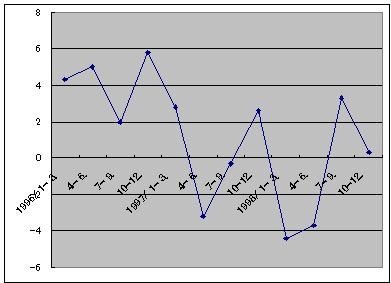

前者の記事で記したように、1970年代や1980年代に4~5%の実質経済成長が達成できたのは、日本がまだキャッチアップの段階にあって、後発性利益が残っていて労働生産性上昇率が高かったことと労働力人口が増加していたからである。しかし、1990年代以降には先進国となり、労働生産性の上昇率は他の成熟経済並みのレベルに低下した(先進国としては、決して低い方ではない)。そして、2000年代以降は、労働力人口は減少に転じた。

こうした中で、「実質成長率を2%以上にまで高め」ようというのは、ほぼ3%程度の労働生産性上昇率を持続的に実現しようということを意味する。開発途上国であればいざしらず、先進国の中で、そんな高い労働生産性上昇率をコンスタントに実現できている国がどこかにあるのか。開発途上国時代の感覚を引きずっているだけで、これが、どれくらいアンビシャス(というよりも、身の程知らずの)な目標なのか理解していないのではないか。

「経済成長があれば、日本のジリ貧化の大半は解決もしくは軽減できる。」というのは当たり前だが、どれぐらいの経済成長が本当に可能なのか、現実を見据えなければならない。経済成長を諦めるというのではなく、その真逆で懸命に経済成長に努力して、実質でみてほぼゼロ成長を回避できるというのが、成熟した日本経済の実力である。いつまでも昔のよかった頃を忘れられない人は、困り者だ。

--

池尾 和人@kazikeo