Andrii Yalanskyi/iStock

1. 要因分解とは

前回は労働生産性の指標である労働者1人あたりGDPについてご紹介しました。

日本は生産性が低いと言われますが、労働時間あたりGDPでも労働者1人あたりGDPでもその傾向が確認できました。

今回は、労働時間あたりGDPの実質成長率についての要因分解結果を共有いたします。各国の成長の特徴が良くわかり大変興味深いと思います。

要因分解は、ある経済指標がその構成要素の掛け算や割り算で計算されるときに、前年からの成長率は構成要素の成長率の寄与度として足し算や引き算として表現できるというものです。

今回の労働生産性の計算式は以下の通りとなります。

労働時間あたりGDP 実質 = GDP ÷ 労働者数 ÷ 平均労働時間 ÷ GDPデフレータ

労働時間あたりGDP 実質成長率 = GDP成長率 – 労働者数成長率 – 平均労働時間成長率 – GDPデフレータ成長率

ここで、成長率は、次のような計算式となります。

成長率 =(当該年の数値 – 前年の数値)÷ 前年の数値 x 100

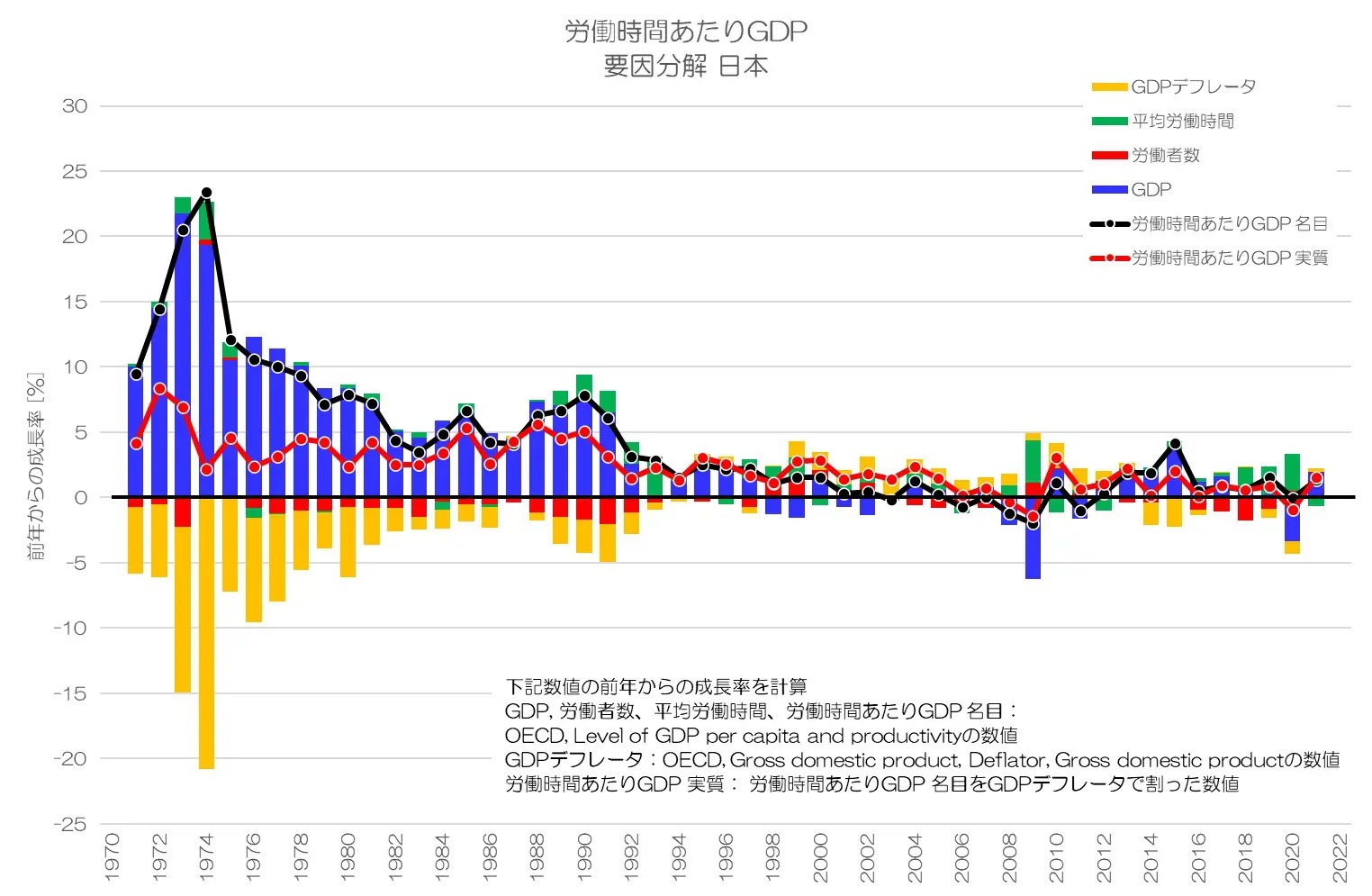

2. 日本の労働生産性 成長率

まずは、日本の労働時間あたりGDPについての実質成長率を見てみましょう。

図1 労働時間あたりGDP 要因分解 日本

OECD統計データより

図1が日本の労働時間あたりGDPについて要因分解した結果です。

GDP(青)は増えればプラス寄与、労働者数(赤)、平均労働時間(緑)は増えるとマイナス寄与、GDPデフレータ(物価指数、黄)は上昇するとマイナス寄与です。

正味の労働時間あたりGDPの名目成長率は黒の折れ線、実質成長率は赤の折れ線で表現しています。

日本は1970年代、とりわけ1973年と1974年の成長率が極めて高い高度経済成長の時期がわかりますね。

GDPの成長が大きく、物価も上昇した時期となります。名目成長率は年率20%を超えていたというのは驚きです。

実質成長率も1990年頃までは年率5%前後で安定していますが、バブル崩壊後は減少し、ゼロ近くで推移しています。

構成要素の寄与度を見ると、1999~2013年まではGDPデフレータ(橙)がプラス寄与していますね。この時期は物価が下がり、その分実質成長率が嵩上げされています。

平均労働時間(緑)はほぼ一貫してプラス寄与ですので、短くなり続けている様子がわかります。これは、比較的労働時間の短い女性や高齢労働者が増えたり、残業が減ったり、パートタイム労働者増加の影響などが考えられそうです。

労働者数(赤)は1990年代初頭までは一貫してマイナス寄与なので、増え続けていたわけですが、その後は増えたり減ったりしているようです。

2009年のリーマンショック、2020年のコロナ禍では、GDPが減少し、平均労働時間が極端に短くなるという傾向が確認できますね。

バブル崩壊を機に日本の経済の形が大きく変わったことが良くわかります。

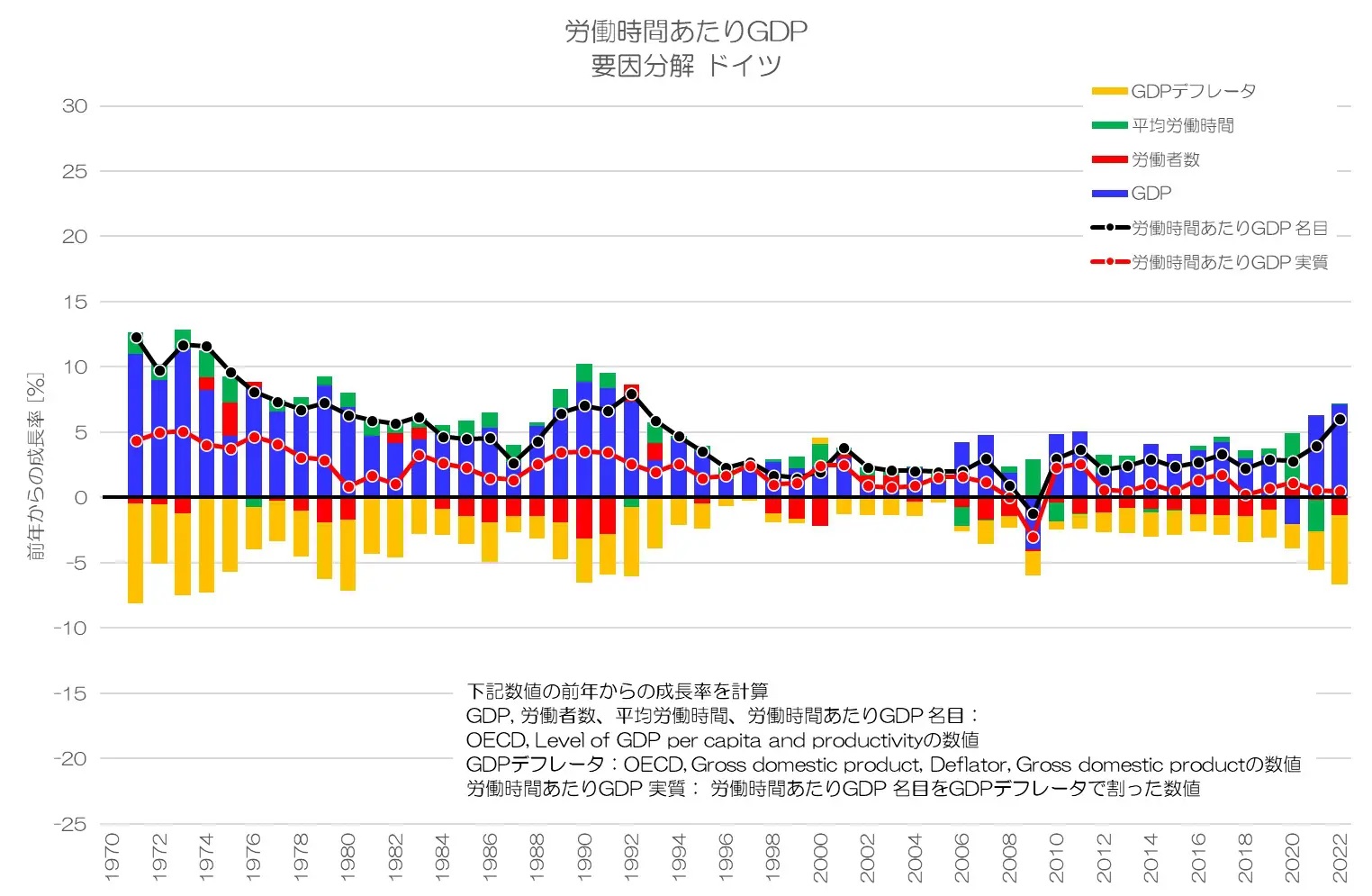

2. ドイツの労働生産性 成長率

続いてドイツの要因分解結果を見てみましょう。

図2 労働時間あたりGDP 要因分解 ドイツ

OECD統計データより

図2がドイツの労働時間あたりGDPの要因分解結果です。

日本と比べると極端なアップダウンが無く、安定した印象がありますね。

1970年代の名目成長率は10%前後、実質成長率は5%弱といった感じです。その後は少しずつ低下傾向となり、名目で2~3%、実質で1~2%といった推移のようです。

GDPは基本的に一貫してプラス成長、物価も上昇が続いています。労働者もマイナス寄与が多いので基本的には増えている状況です。平均労働時間もほとんどがプラス寄与なので、傾向的には徐々に短くなっている様子です。

日本と異なるのはリーマンショック期を除けば、名目でも実質でも安定した推移のように見えます。

2012年以降の実質成長率はかなり低い水準ですが、プラスを維持しています。

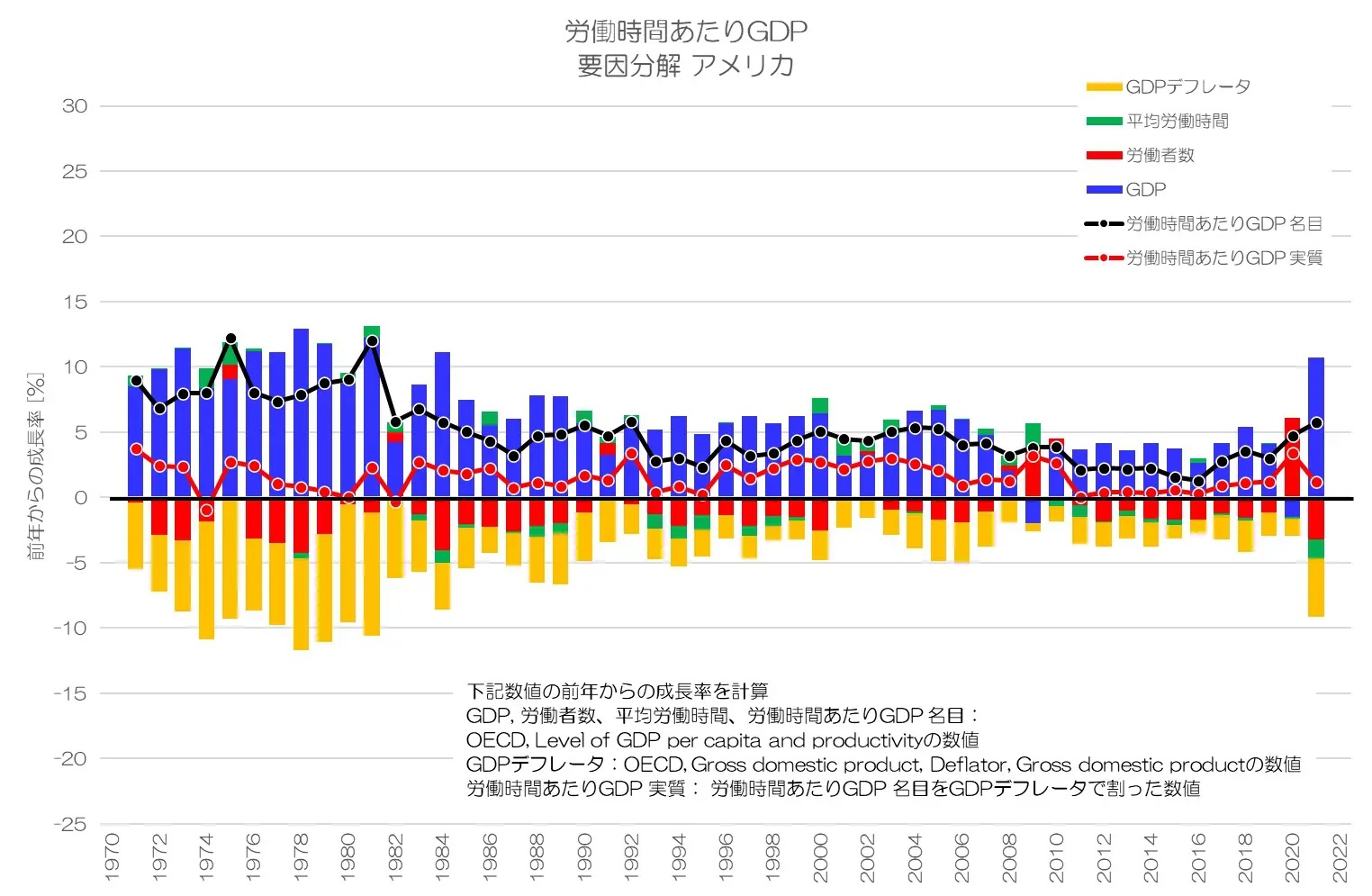

3. アメリカの労働生産性 成長率

続いてアメリカの計算結果です。

図3 労働時間あたりGDP 要因分解 アメリカ

OECD統計データより

図3がアメリカの労働時間あたりGDPの要因分解です。

ドイツと同様に1970年代は日本ほど極端な成長はなかったようですが、名目で年率10%程度の成長率だったようです。1980年代から名目で5%前後、実質で2~3%程度の成長が続いています。

1970年代、1980年代の実質成長率が低めなのは、他国と異なるポイントですね。リーマンショック後はかなり低水準となっています。

基本的にはGDPが成長し、労働者が増え、物価が上昇しているという変化ですね。

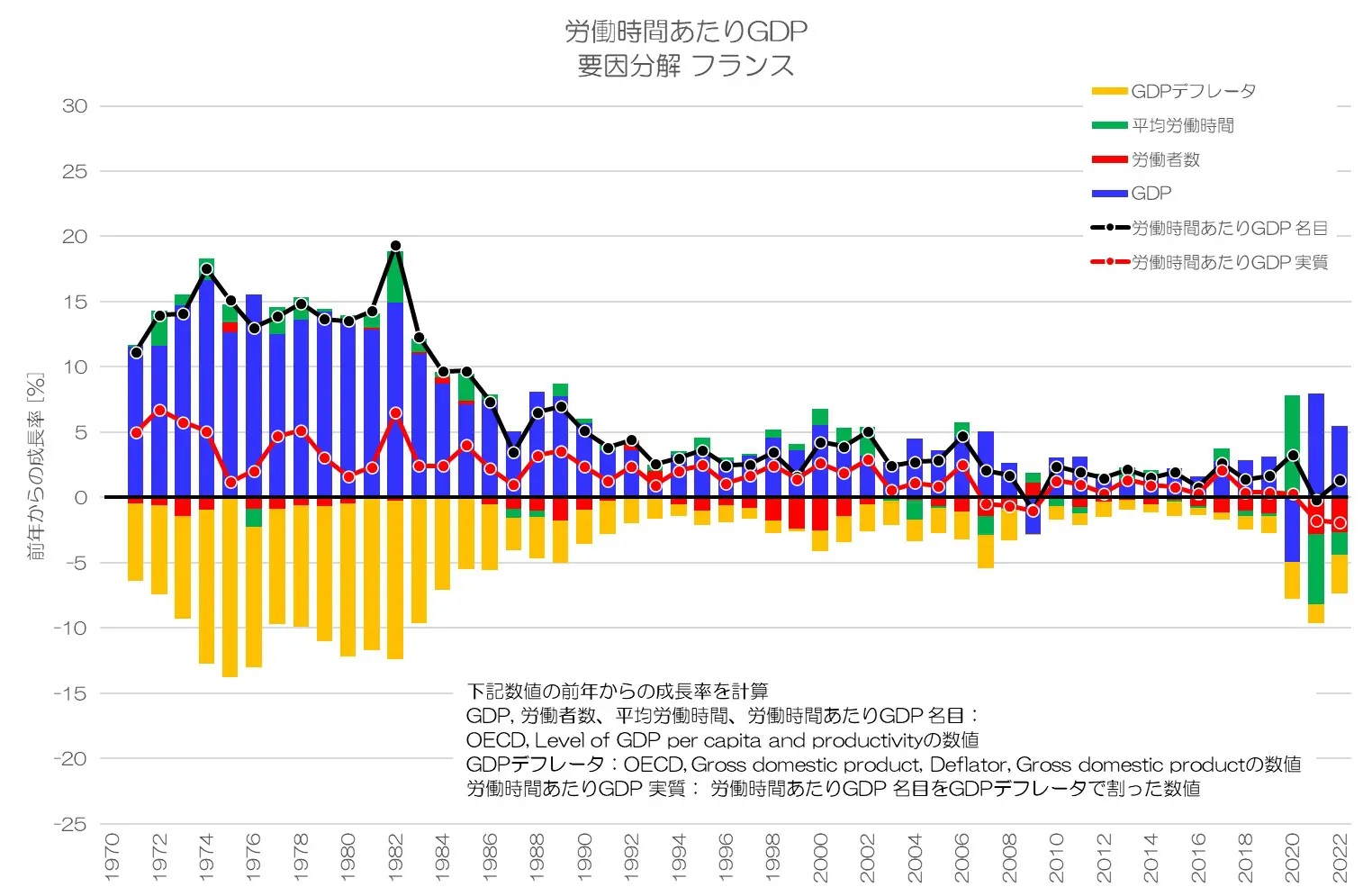

4. フランスの労働生産性 成長率

次にフランスの計算結果です。

図4 労働時間あたりGDP 要因分解 フランス

OECD統計データより

図4がフランスの労働時間あたりGDPの要因分解結果です。

ドイツ、アメリカと比べると1970年代、1980年代前半の名目成長率が高いですね。年率15%前後で成長していた事になります。

実質では5%前後から徐々に低下していき、リーマンショック前後からかなり低い水準となっています。

労働者の増減の寄与はあまり大きくありませんが、2000年前後で労働者が大きく増えた時期が確認できます。

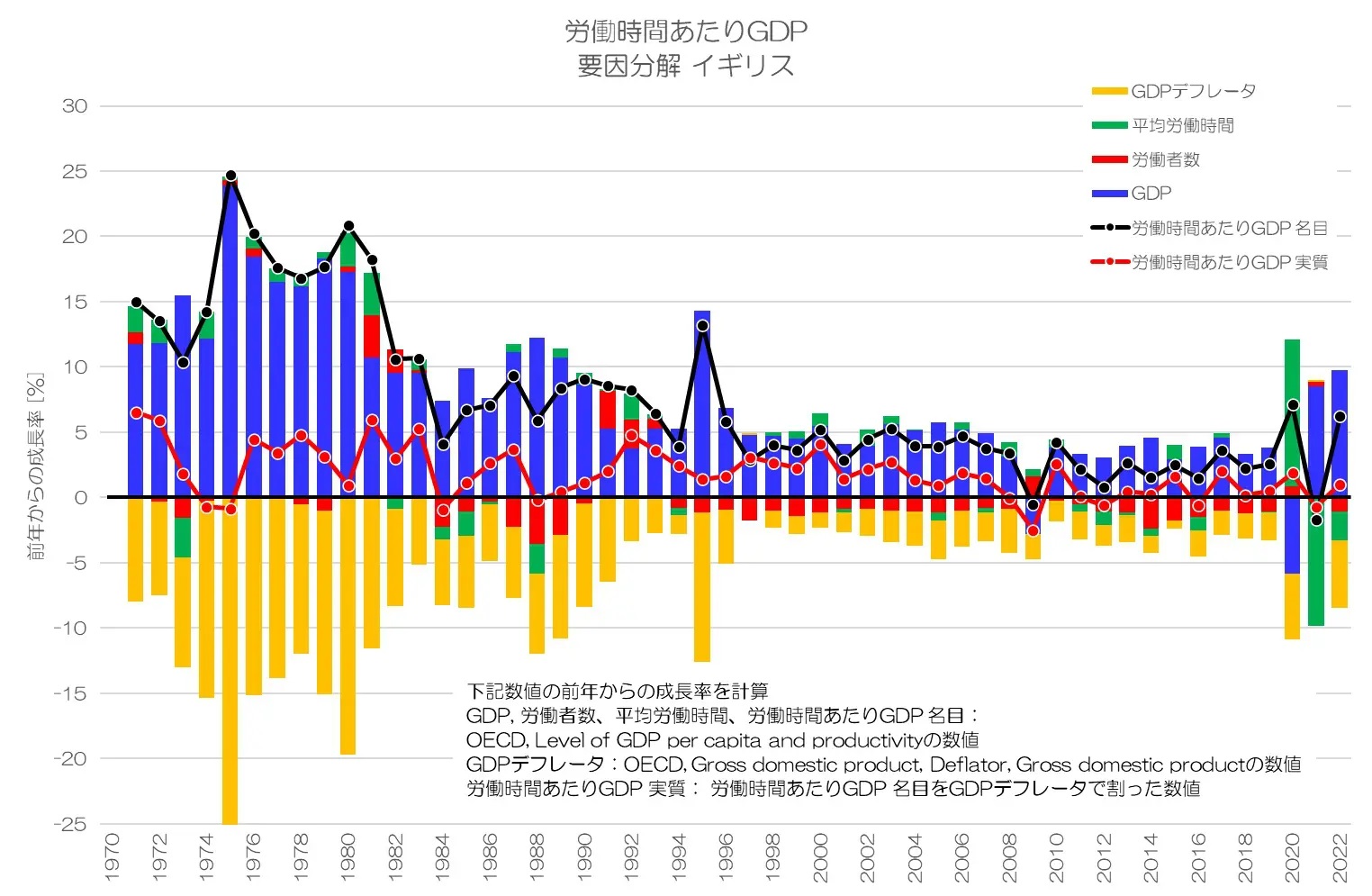

5. イギリスの労働生産性 要因分解

次にイギリスの計算結果です。

図5 労働時間あたりGDP 要因分解 イギリス

OECD統計データより

図5がイギリスの労働時間あたりGDPの要因分解結果です。

1970年代~1980年代初頭までは日本以上に名目成長している点は驚きですね。

ただし、物価もが大きく上昇していて、実質ではマイナス成長の年もあるようです。日本以上の状況がイギリスで起こっていた事になりますね。

その後、名目成長率は徐々に低下していき、実質成長率も5%弱程度から1~2%程度へと低下しています。

GDPは基本的にプラス成長、労働者数は増えていて、物価は常に上昇しています。

平均労働時間はプラス寄与が多いので、基本的には徐々に短くなっているようです。

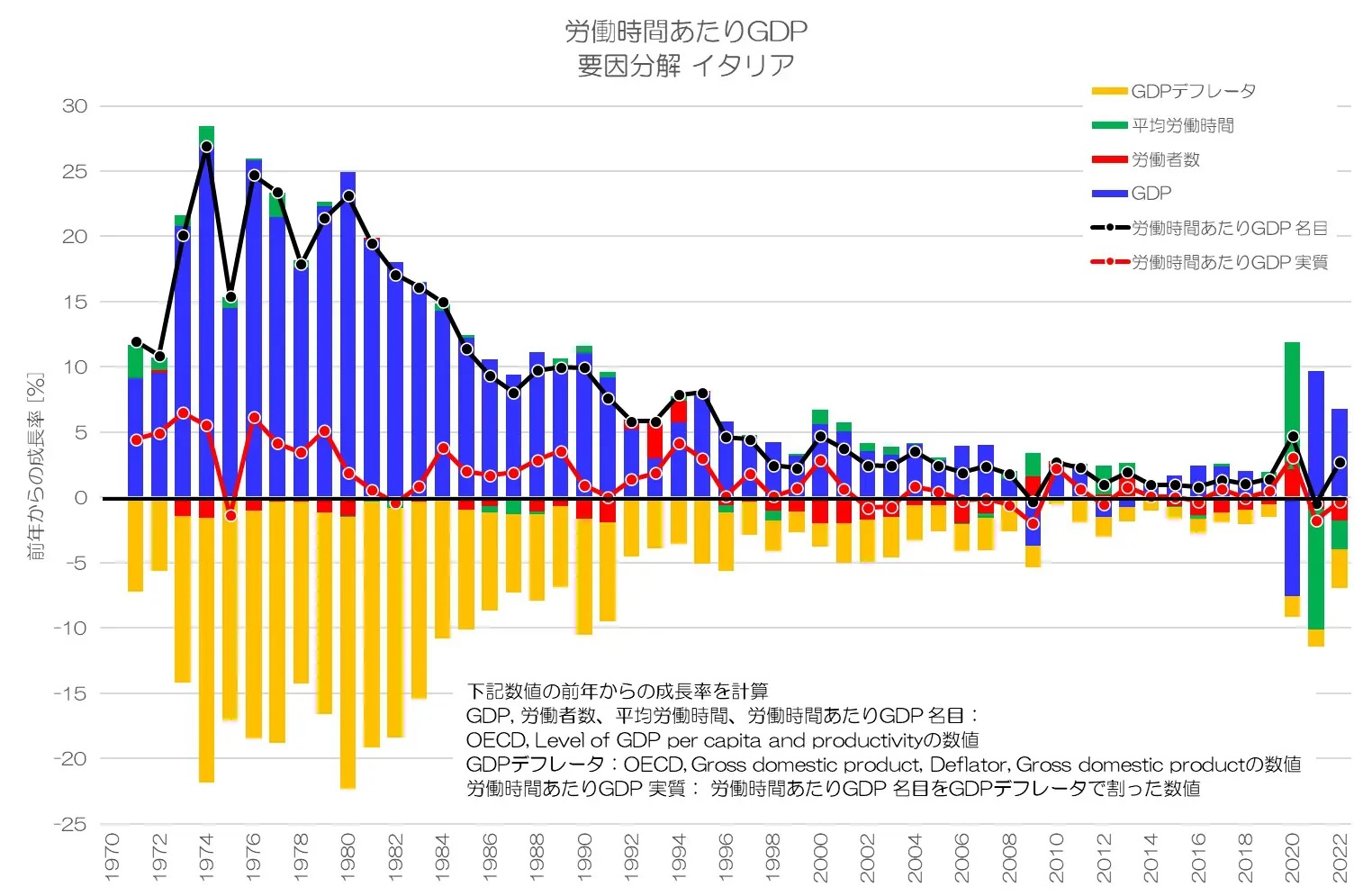

6. イタリアの労働生産性 要因分解

最後がイタリアです。

図6 労働時間あたりGDP 要因分解 イタリア

OECD統計データより

図6がイタリアの労働時間あたりGDPの要因分解結果です。

イギリスよりも更に1970年代~1980年代初頭の名目成長率が高い状態が続いていたようです。

物価もその分大きく上昇していますね。年率15~20%程度の水準が10年ほど続いていた事になります。

名目成長率は徐々に低下していき、リーマンショック近辺では2~3%程度ですね。

実質成長率はマイナスになる事も多く、2002年ころからゼロ近辺で推移しています。

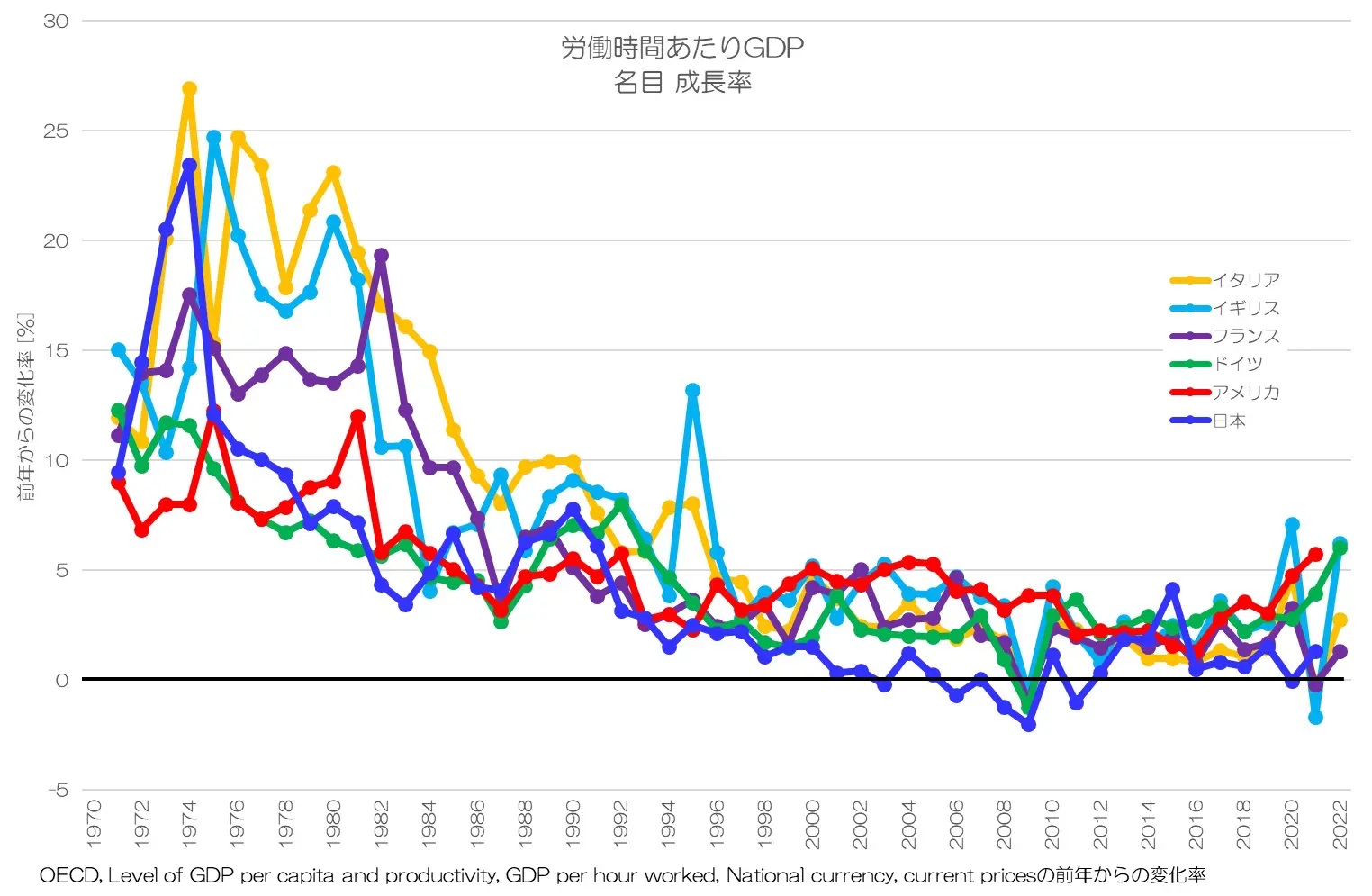

7. 成長率の比較

折角ですので、各国の労働時間あたりGDPの成長率も比較してみましょう。

やや見難いグラフとなりますがご容赦ください。

図7 労働時間あたりGDP 名目 成長率

OECD統計データより

図7が各国の労働時間あたりGDPの名目成長率を重ね合わせたグラフです。

各国で徐々に成長率が低下している様子が良くわかりますね。

1970年代の日本(青)の成長率は確かに高かったようですが、イギリスやイタリアの方が高成長が長く続いていた事がわかります。

日本は1970年代後半から急激に成長率が低下し、1980年代~1990年代半ばころまではドイツやアメリカと同程度で推移しています。

2000年あたりからゼロ近辺で推移するようになり、主要先進国のなかではかなり低い水準が続いている事が確認できます。

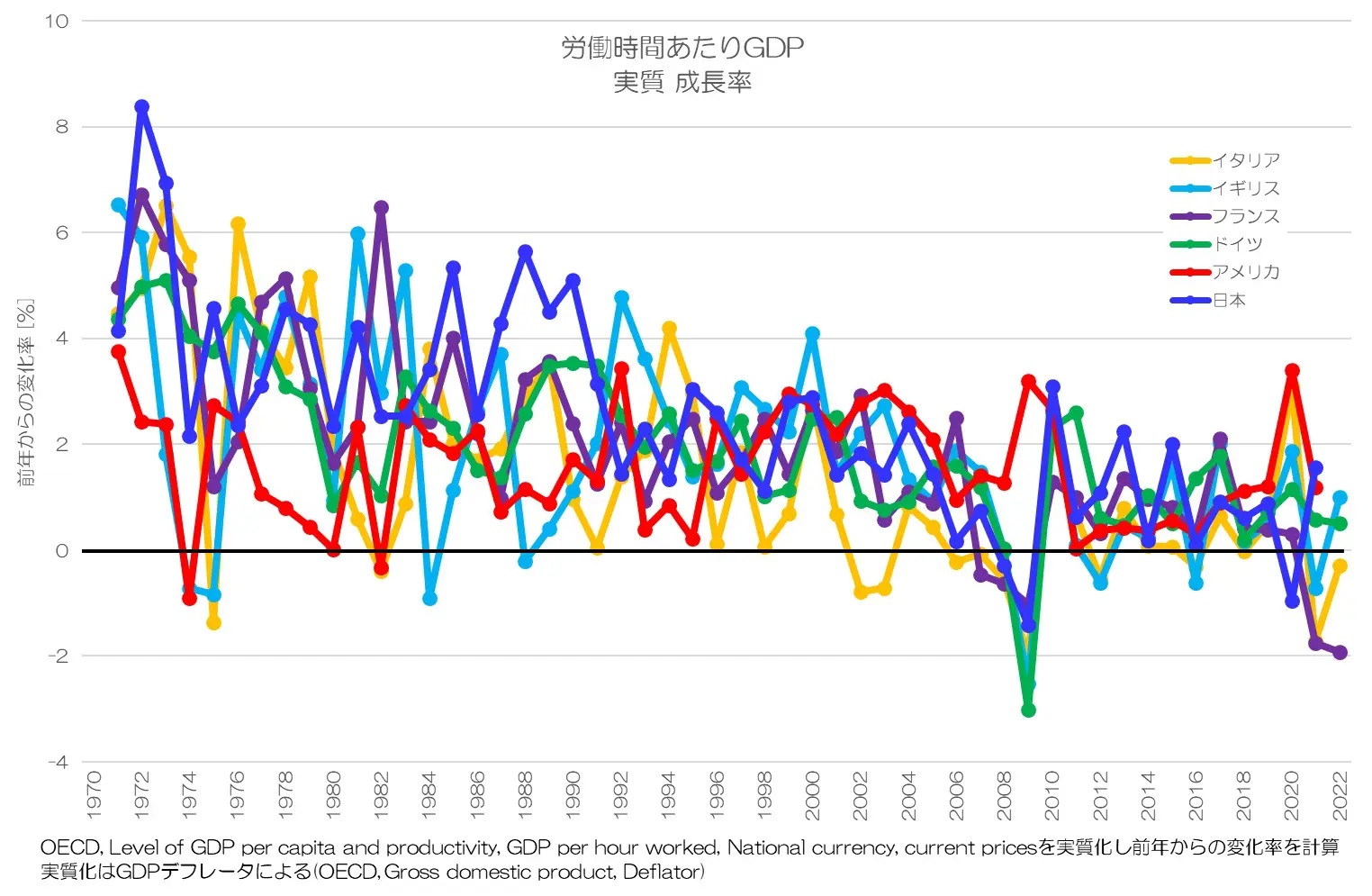

図8 労働時間あたりGDP 実質 成長率

OECD統計データより

図8が労働時間あたりGDPの実質成長率です。

実質成長率でもやはり傾向的には低下している事が確認できます。

日本(青)は1990年までは主要先進国の中でもやや高めの水準で推移しています。バブル崩壊後も他国と相応の水準で推移していて、特段低い水準ではないようです。

実質=数量的な生産性は他国並みに成長している事がわかりますね。

ただし、名目の成長率が低いので、それが価格に反映されていないという事になると思います。

8. 労働生産性の成長率の特徴

今回は、G7各国の労働時間あたりGDPについての要因分解結果をご紹介しました。

各国で共通しているのは、名目成長率が1970年代~1980年代で大きく、その後徐々に低下しているという事です。

実質成長率も年率5%前後から徐々に低下し、リーマンショックあたりからせいぜい0~2%成長の国が多いようですね。

主要先進国の生産性の伸びが大きく低下している様子が見て取れたと思います。

一方で、GDPが増え、物価が上昇している傾向なのは日本以外の国では共通ですね。

日本は1999年~2013年で物価が下落し、名目成長よりも実質成長の方が高い期間がありました。いわゆるデフレ型の経済成長といった状況だったわけですが、2014年あたりからはGDPが増加し、物価が上昇するという状況になっているようです。

要因分解をしてみると、それぞれの構成要素がどのように寄与しているのかが良くわかりますね。

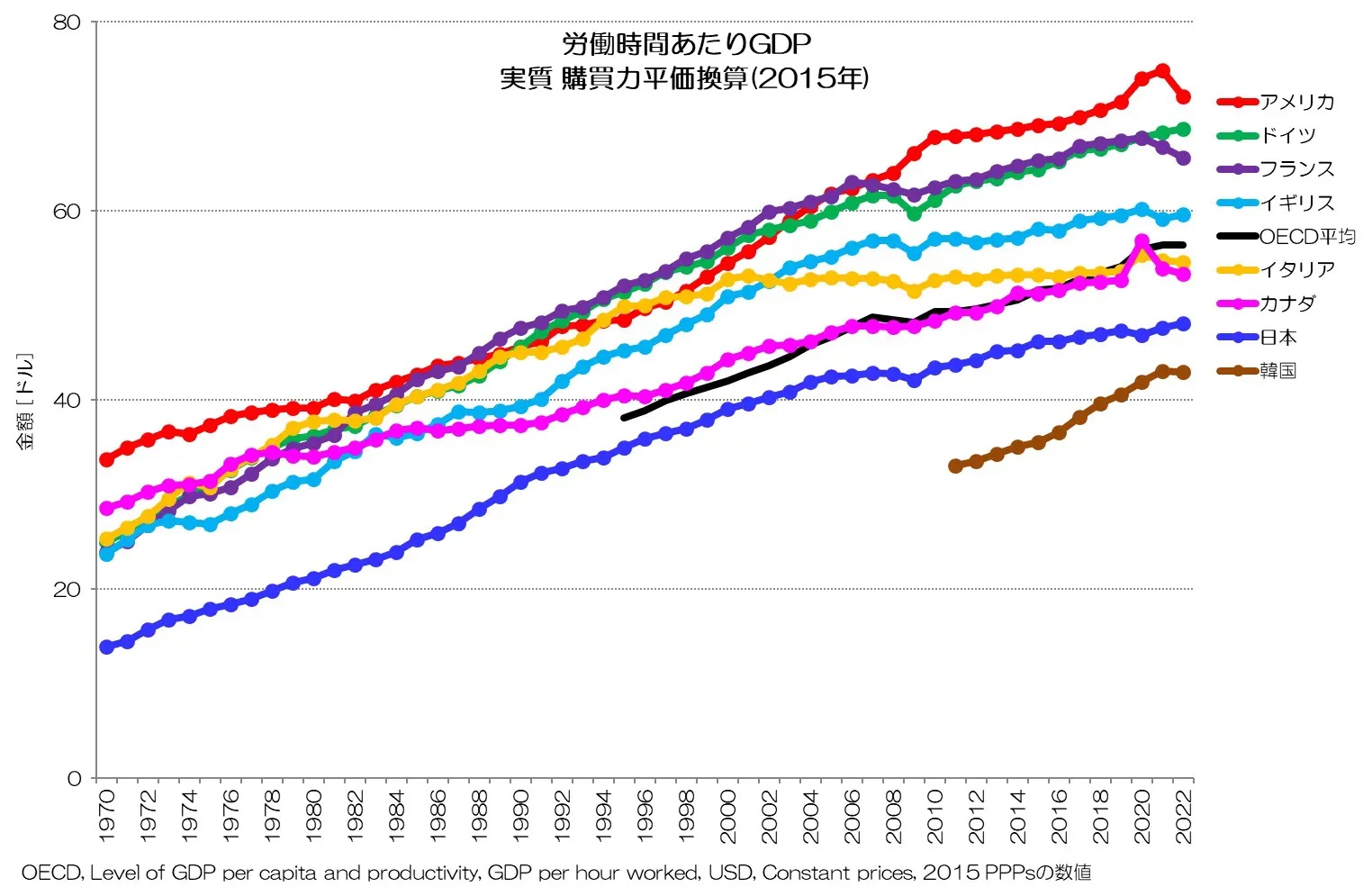

図9 労働時間あたりGDP 実質 購買力平価換算

OECD統計データより

一方で、前年からの成長率は各国での変化の度合いを見比べているに過ぎません。

経済的に大きく劣後している国であれば他国よりも成長率が高くないとキャッチアップできませんし、もともと経済水準の高い国であれば成長率が低くなるのも当然です。

日本の労働生産性は、他の主要先進国と比較すればかなり低い水準である事も指摘されていますね。他国と同程度の成長率では、その差はなかなか縮まらないという事は図9を見ると良くわかります。

皆さんはどのように考えますか?

編集部より:この記事は株式会社小川製作所 小川製作所ブログ 2024年2月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「小川製作所ブログ:日本の経済統計と転換点」をご覧ください。