tovovan/iStock

私は「グローバル・サウス」という概念が好きではない。端的に言って、グローバルなサウスなどというものは存在していない。それなのに概念に惑わされると、ろくなことにならない。

グローバル・サウスという概念は、思想運動の中で存在している。その含意の中心は、「ポスト・コロニアル」な世界観を持つ、脱植民地化を果たした旧植民地国の思想的態度、のことだ。だがそれを、実体性のある何ものか、と捉えるべきではない。

国際政治経済において、欧米諸国が中心となった仕組みは、溶解している。また、欧米以外の地域は、文化面のみならず、政治力・経済力だけをとってみても、諸国間に甚大な差がある。それなのに「先進国である欧米諸国のノース」の存在を大前提にして、「それ以外の地域を十把一絡げにまとめて全部一緒に扱うサウス」を固定的に考えるのは、やめたほうがいい。

より具体的には、中国やインドの国際政治における存在感を、「グローバル・サウスの台頭」といった見方で捉えることには、もはや何ら妥当性がない。別の見方から言うと、いまだ経済成長もせず、停滞している諸国も、世界には多数ある。

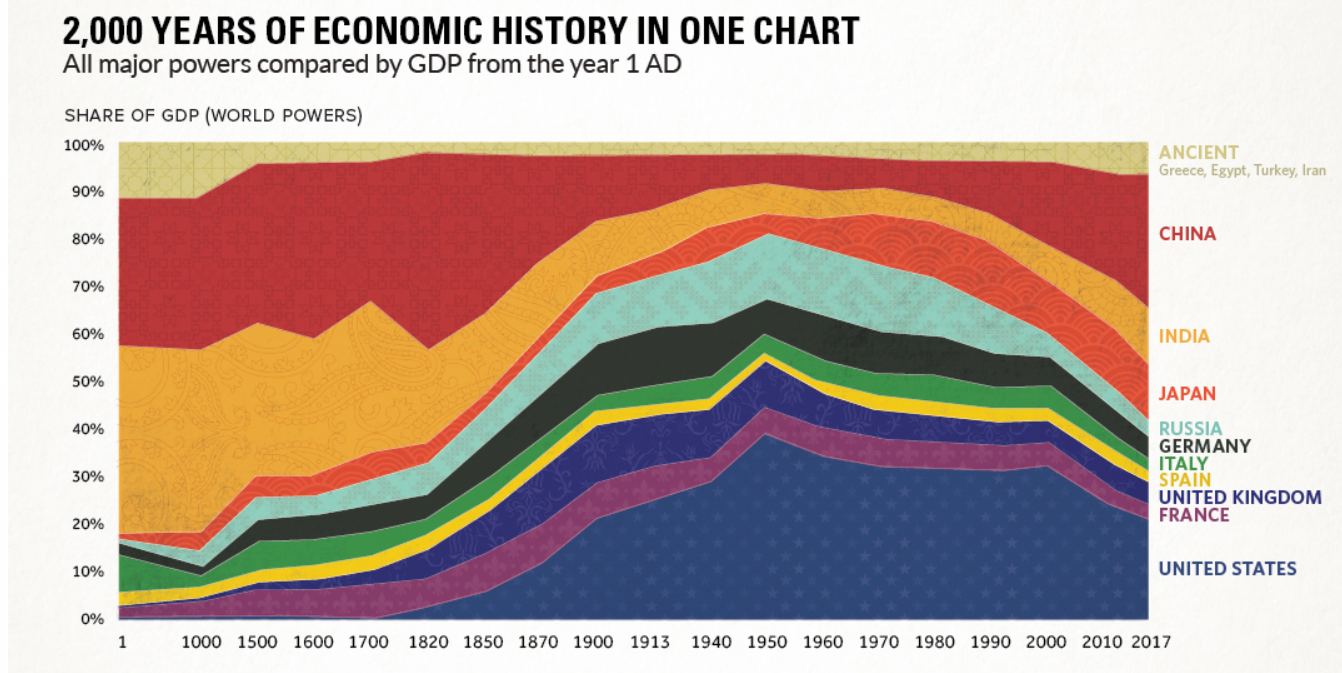

以下の図は、過去2000年の世界経済における主要国のGDPシェアを経済史家がまとめたものである。これを見ると、中国とインドが超大国として存在する世界こそが、むしろ世界史の常態であることがわかる。欧州の小国が、世界経済で大きなシェアを持っていた過去200年ほどの時代は、逸脱した異常な時代であった。

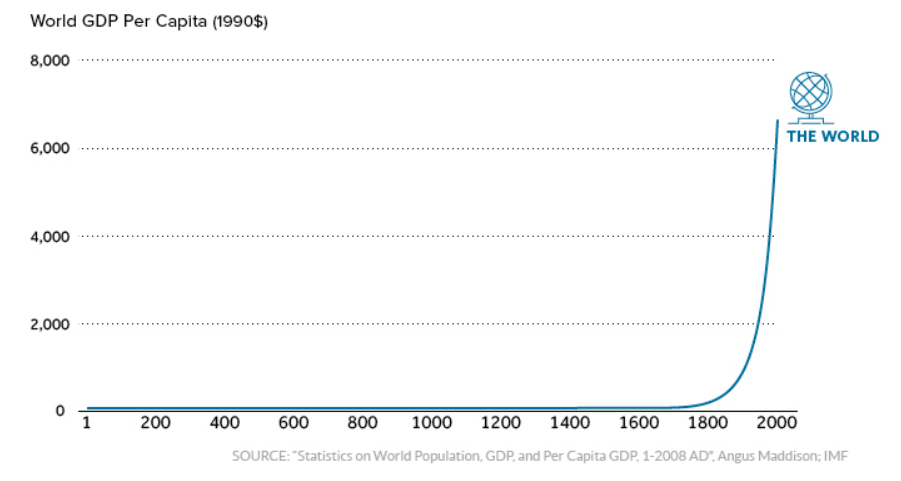

上記の図の3分の2ほどのスペースは、過去200年程度のみで作られている。それ以前の時代のデータが乏しいからだ。ただし世界経済がほとんど成長していなかったので、あまり大きな変化がなかった、ということでもある。世界経済全体が「成長」し始めたのは、大航海時代を経て、その後の産業革命期からだ。

世界史のほとんどの期間において、中国とインドに存在していた巨大文明の経済力は、圧倒的であった。それが変化したのは、欧米の帝国主義的拡張のためだ。帝国主義が終われば、元に戻る力学が働く。

近代の世界経済の成長を主導したのは、欧米諸国だった。そもそも経済成長なる現象を世界史に導入したこと自体が革新的であり、それが西洋文明の特異性によって開始された現象だったことは、世界史の重要な一コマである。だが、それは成長するのは永遠に欧米諸国だけ、ということを全く意味しない。他国も成長し始めれば、世界史の常態に戻っていく流れが生まれていくのも当然だろう。

ところで、中国のGDPが日本を抜いたのは、2010年のことである。それからまだ14年しかたっていない。つまりほんの15年前までは、日本のGDPは中国よりも大きかったのだ。

現在、IMF発表の2024年名目GDPで、中国は18.53兆ドル、日本は4.11兆ドルである。つまり中国のGDPは、日本のGDPの4.5倍以上の規模に膨らんでいる。わずか15年程度で、ここまでの劇的な逆転が近隣国の間で起こったのは、世界史においても非常に珍しい(ちなみに購買力平価GDPでは、中国は19.01兆ドル、日本は3.63兆ドルで、格差は5.23倍とさらに大きい。ちなみに購買力平価では、インドはすでに7.86兆ドルと日本の2倍以上の規模になっている)。

2010年直後には、日本ではまだ「中国は品質で劣っている」「中国人は仕事がいい加減だ」といったことを言い続けている日本人が相当数いたことを、私個人は、記憶している。さすがに現在では死滅しているはずだが。

インドの名目GDPが日本を抜き、格差が広がり続けても、しばらくは多くの日本人は「インドは・・・で劣っている」「インド人は・・・がダメだ」とつぶやき続けるだろう。ただし、それも15年以上はもたないだろうとも思われる。

事態の急変に人々の意識や対応する政策が追いつかないのは、仕方がない事情もあるかとは思われる。しかし急激だからといって、一過性の現象にすぎない、とみなすことはできない。むしろ世界史の常態に戻る強力な流れがあるから、急激に動いている面もある。

G7諸国による世界経済の寡占体制は終わった、とみなし、BRICS構成諸国が、多元的な国際秩序、について繰り返し語っている。これを思想運動としての性格に着目して、「グローバル・サウスの挑戦」といった見方で理解することも、可能ではあるだろう。だが政治力・経済力の実態面から言えば、世界史の常態に戻る力学の表現だ、と理解することも可能である。

■