本書『資本主義から価値主義へー情報化の進展による新しいイズムの誕生』は、資本主義が情報化によって終焉を迎えつつあると主張する。『資本論』が前提とした「モノ」が中心の経済は、情報が主な生産物となった現代には適用できず、資本主義のメカニズムが機能不全に陥っている。情報は生産コストがゼロに近く、相対価値を持つため、既存の市場原理が通用しない。巨大IT企業の寡占化やGDPの測定不能な価値の増大も指摘される。今後は、資本主義に代わる「価値主義」が重要になるが、それが社会を構成し得るかは未解決の課題として残る。

『資本主義から価値主義へー情報化の進展による新しいイズムの誕生』

本書は冒頭から刺激的だ!

「今まさに、資本主義が終わろうとしている。そして、その引き金を決定的に引くものは、他でもない情報化である。」

(“はじめに”の冒頭)

衝撃的な一文から始めたのは、著者が『資本論』の冒頭の一節を意識したからではあるまいか。

「資本主義的生産様式が支配している諸社会の富は、「商品の巨大な集まり」として現われ、個々の商品はその富の要素形態として現れる」

(『資本論』新日本出版社版 第1巻 第1章の商品の冒頭)

佐藤(以下、著者)のロジックはわかり易い。

『資本論』の商品とはモノ・物財である。なんらかの形状を持ち手に触れられるモノである。資本主義が生産するのはもっぱらモノであった。ところが、『資本論』から150年以上が経過した現代資本主義の主な生産物は情報になった。だから『資本論』の示した論理はもはや通用しない。それどころか、モノの生産体制として構築された資本主義の様々なメカニズムそのものが機能しなくなった。つまり資本主義もおしまい。これが基本のメッセージだ。

情報化と言えば、広範な産業分野の生産性を向上させるというポジティブな面が強調されることが多いが、著者は情報化のゆえに資本主義は滅ぶと主張する数少ない論者だ。

こういう主張には、“ちょっと待った”と叫びたくなるのだが、それは抑えて、本書を読み進もう。いくつかの重要な示唆が得られるのである。

この10年、資本主義の限界をテーマとする主張はたくさん展開されている。“終焉”という言葉の響きに魅せられて多くの論者が本や論文のタイトルにこの言葉を使用しているが、“期待”を持って読んでみると、たいていの場合、終焉に至る論理も、その後どうなるかも示されていない。なにより、何が終焉を導くのかを説明していない。

環境問題のような資本主義の外側の要因から説明するものはあっても、内在的に、つまり資本主義の持つ内的な理論・支配的な様相そのものが原因になって“おしまい”になるとの主張は『資本論』以外にはほとんどなかったのである。

情報化は現代の資本主義に特有のものであり、その発展の過程で内的に生み出された現象である。それが、発展をもたらすと同時に終焉をもたらす。著者の意識の程はわからないが、いかにも弁証法的な主張が興味を引く。

もうひとつ事前に述べておこう。それは本書のタイトルにもなっているし、本文中にいたるところで使用される“価値”という言葉の使い方についてである。

著者の“価値”は、『資本論』で使われているものとはまったく違う。

『資本論』における価値は、論理展開の基礎におかれ、厳密な内容を持っているが、著者の価値は、ごくごく一般的に使われている日常語のそれに近い。それは大切なもの(形はなくても)、うまく使用するとその人の幸福度が上昇するものである。私達が日常会話で、これは価値がある、などという際のそれである。経済学の用語に近づけてみれば、使用価値、効用であろう。

著者の主張する価値はこういうものであるということを前提として、そうでない“価値”概念を持っている読者も一端はそれをおいて、本書を読みたいと思う。

jauhari1/iStock

第1章~第2章

情報化で発展を続けていると思いきや、資本主義は縮小している。

朝日新聞が言うように「デジテル技術の進歩にもかかわらず成長率がかえって鈍る矛盾が広がった」。それはGDPがモノしか計算せず、価格ゼロの情報を勘定しない(できない)からである。

現代ではモノより情報の比重が高いのだが、それが一部の情報巨大企業に牛耳られている。企業の売上が大国のGDPを上回る日は遠くない。そして、これらの企業は社会の脅威になっているが、もはや政治の力ではコントロールできない。

目指すべき価値とは

この書評の冒頭で著者の“価値”には注意を要するとしたが、P.13から“価値”についての見解がまとめられている。カール・ポランニーとかジョセフ・スティグリッツに言及しつつ、「われわれ人類にとって、本来、目指すべき価値とは何か」(P.15)と問うている。

価値とは何かを問う、その答えに価値が出てしまっているから同義反復のきらいがあるが、著者はこれまでの経済学の価値論を「それはさておき」として通過する。それから振り返って自分なりの“価値”を把握したようだ。これについては後に述べる。

資本主義崩壊

「資本主義終焉への引導」は「情報化」であると本書のメイン・メッセージを示す。

資本主義というイズム(著者の言葉)だけでなく、「私たちのものの考え方や精神も変るから文化を含めて社会全体が変わっていく。

資本主義は「自身の体内から生まれた「情報化」という進化の鬼っ子によって、消え去ろうとしている」(P.26)。

では、なぜ「情報化」で資本主義はおしまいになるのか。これが第2章のテーマだ。「情報化」が「資本主義の仕組みを根底からひっくり返し」てしまうのは(P.29)、情報がモノとまったく違うからだ。

① モノの価値がエネルギーの量やその効率性から生まれるのに対して、情報の価値は、エネルギーの様相から生まれる。

「エネルギーの様相」は著者が本書で示すキーワードのひとつだが、実はこれがわかりにくい。

② 情報の生産では「限界費用ゼロ」、つまりいくらでもタダでコピーできる。消費コストもゼロ。

③ 情報はそれを使用する人によって、また環境や状況によってその価値が大きく変る相対価値。

そして、こうした情報の持つ特性を推進したのがデジタル化だ。「デジタルの仕組みは、情報の性格そのものをむき出しにした」(P.31)。

デジタル化で“情報化”は第二段階に進み、ネットワーク化(皆と同じものを使っていることで得られる便利さや効用)が加わって、この分野での寡占化が進行した。

資本主義はこうして終る

P.41に「資本主義の終焉」と題する図がある。これを文章にすると次のようになる。

① 情報は非競争財、つまり生産に競争がないから大きな投資の必要性が薄く、経済が成長しない。

② ロックイン効果※1)で産業の寡占化が進む。

③ デジタル情報技術の発展でモノの生産が縮小する。

④ タダなので消費総額が減る。

⑤ 生産消費者が大量に出現し市場を通さない経済活動が活発化する。

⑥ ロボットの普及で人間の労働領域が減る⇒賃金総量の減少⇒消費の縮小。

⑦ 経済のタービュランス化。

※1)一定以上のユーザーを集めるのに成功した情報産業は雪崩現象的に拡大する。顧客が他の企業に移りにくいからである。

少しコメントする。

②は情報分野のトップ企業が高利益になることの理由の一つだ。③から⑥は一連の流れだ。⑦のタービュランスとは乱気流のことだが、ここでは急激な景気変動のことだ。

情報とは何か

ここまで論を拡大してから、“情報とは何か”に立ち戻る。林雄二郎、野口悠紀雄、梅棹忠夫、クロード・シャノン、G・ベイリトンを紹介した後に、著者の“エネルギーの様相”が語られる。

モノと情報の違い

①相対価値。②再生産費用ゼロ。③時間と空間の制限をほとんど受けない。

情報は、組み合わせ、関係性で別の新しい価値を生む(これはモノの世界でも認められる。使用価値が高まる)。

P.52に、モノから情報へ動くとどうなるかを示した図がある。原典は林雄二郎の作品だ。「モノに情報の価値が含まれている」のだが、まったく違うものが、いかに混合するのかは説明されていない。これは論点のひとつである。

著者の主張は発展する。モノとの融合から分離が生じ、「電子情報としてだけ存在するようになってしまったのが今日だ」(P.54)。

モノに付加された情報が、その比重を高めモノを凌駕し、やがて独立する。紙の本があって、電子本もつくられる。やがて電子本が主流になり、紙がなくなる。それが「ビジネス上の逆転現象」(P.55)だ。「情報は摩訶不思議な存在」の一文で第2章は終る。

第3章

イマニュエル・ウォーラースティンの資本主義の定義を採用して、おおまかな歴史を辿る。その確立はやはり産業革命で、生産の中心はモノであった。

しかし近年になると資本主義の非物質化が進み、それに伴って投資が減少し、そのために企業の内部留保が増大する(諸富徹 『資本主義の新しい形』、岩波書店、2020年)。

投資の減少→内部留保の増大は(600兆円)、必然の流れだが、問題は金融資産(r)の運用益が、予想される収益率(P)からリスク(R)を引いた値より大きい、つまり、「r > P-R」であることだ。そして、モノ作りへの投資の代わりに情報投資は増えている。

かつて生産財は資本家が占有したのであるが、情報が生産の中心になると「労働者自身がもっとも重要な生産財を手にする」、これが知識社会と呼ばれる現代の状況だ。

「かつての時代の生産財に替るもののほとんどが、資本家の手から労働者の手へと移った」(P.85)。

ここは評者のコメントをはさんでおこう。

著者の労働者像が問題になる。知識と技能を持ち、コンピュータを自在に使うAI時代の高給労働者だけをイメージしているようだ。著者の経歴からすると、そんな高給労働者がまず視野に入るのかもしれないが、最低賃金周辺で働いている人は推定1,100万人以上なのだ。

著者はスタートアップがたやすくなったと見ているが、これもある部分だけを見ているようだ。「人々の意識が、大企業よりスタートアップ」に移動している!でも現実には、様々な支援制度の“充実”にもかかわらず、スタートアップ数、VCの資額、IPOの件数、いずれも伸び悩んでいる(拙著『The NEXT』第1章~第2章を参照)。

メガチェンジが既に生じている。しかし、社会主義には向わない(評者も同意見)。その理由は、情報化が進んでいて、しかもその価値は使用する人によって違う相対価値だから、「国家が予測し計画生産をすることはほとんど不可能」(P.95)だからだ。かつての社会主義計算論争※2)を思い起させる。

※2)社会主義陣営の主張する計画経済が可能なのかどうかを巡る論争。1920~30年頃に多くの経済学者が参加したが、計算不可能を主張するほうが優勢であった。

第4章~第5章

情報化が進展すると消費者市場がどう変化するか(第4章)。生産・労働市場がどう変化するか(第5章)。ここは簡単に済まそう。第4章の冒頭で協調しているのは、私的所有⇒共有型への移行だ。所有形態の行方は大きな検討課題である。それは未来社会の骨格を決めるものだからである。

もうひとつ。日本の消費者物価が上昇しないのは情報化によるシェアリングの進展で消費が伸びないからだ。これは興味深い論点だ。著者は、急成長しているAirbnbを例に挙げている。宿泊に提供される登録数は600万件になるという。

「2000年前後からのデジタルネットワークの進展が、わが国の消費者物価の不気味なほどの下方圧力に一役かった可能性も否定できない」(P.107)。

もうひとつ著者の発見がある。それは限界効用の決まり方がモノと情報では違うこと、すなわちモノでは個人的に、情報では社会的に決まることだ(P.112~113)。

物の限界効用は、例えばケーキが3個あれば3個目で決まる。ここでは一人が食べるわけだが、情報では個人には2個目はいらない。おなじ情報が3回流れるとき、その3回目を得た人がそれにつける効用が限界効用になる。だから、社会的なのだ。ここは、第2章で示した、“情報はエネルギーの様相”にかかわる論点だ。

第6章~第7章

「さて、こうして終わりを告げる資本主義の後にやって来るものは何だろうか」(はじめに)。

それを描くのが第7章だが、第6章ではその前置きとして、交換のない世界、つまり交換手段としての貨幣を必要としない経済について述べる。記述が入り組んでいて要約は難しいので、核心と思われる文章をそのまま引用する。

「情報は差異から生まれる。ということは、情報は何かと何かの関係性から生まれる価値だということになる。そして、その関係性を複製しさえすれば、その機能および価値もまた複製される」(P.173)。

情報の多くが交換できないものだとすると、情報は著者が本文中(P.174~175)にゴシック文字で示している、愛・友情・夢・・・に近づいて来る。そう考えているから著者の言及は文化に及ぶのかもしれない。

未来社会

いよいよ終焉の後の話になるが、これを把握するのはたやすくない。

交換のない経済だから、「測定不可能」なのだ。目指すものが、利潤でなく著者の言う相対価値だから、拡散している。生産者と消費者、資本家と労働者の区分はあまり問題にならず、両者ともに価値を目指し、その価値は極めて多様だ。全部一緒にしてGDPで測るというわけにはいかない。

美しい情景が描かれる。マイケル・ポーターが登場して「企業による社会的価値の創造活動が同時に経済的価値の創造に結びつく」(P.196)として以下が示される。

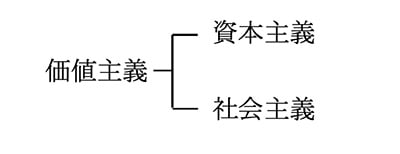

この範式で、著者は価値主義が資本主義のひとつ上の次元にあると主張している。

しかし、同じ文脈の中で、価値主義から資本主義と社会主義に分岐したとも言っているから、「上の次元」とは源流という意味なのだろう。P.203には資本主義と価値主義の比較表も示されている。各項目を見ると、どちらがベターとも言えないし、資本主義が実数で、価値主義が虚数を含む複素数というのは社会科学しか知らない評者には理解できない※3)。

※3)著者は2016年に『複素数思考とは何か』(経済産業調査会)を出版している。

束ねるもの

価値の多様性は著者の強調するところだが、多様のままだと社会はバラバラになってしまい社会にならない(後の論点)。

統一するものは何か? それは必要なのか。この場合、国家の役割はどう規定されるのか? アダム・スミスの御託宣と著者が言う、「打ち出の小槌はもうない」(P.201)となると、なおさらだ。OECDのウェルビーイングと国連のSDGsが並列的に示されている。

資本主義の仕組み

第7章の記述は全体としてわかりにくいのだが、参考にしたいところがある。「資本主義の終わり」と「資本主義の仕組みの終わり」の区別だ。後者は「これからもしばらく続くだろう」という。モノの生産は縮小するけれど、なくならないからだ。つまり、過渡期である。

私達が貧乏になる!

モノの生産が減少 ⇒ 売上高・GDPの縮小 ⇒ 賃金の減少なのだから、そういう心配があるが、著者は否定する。貨幣換算されない価値が「どんどん増産される」からだという。

AIの出現

これについては著者も心配している。

「私達はアルゴリズムの奴隷(どれい)にすぎない」(P.223)

肝心の価値がなんであるか、その判定と評価がAIにゆだねられてしまっては、価値主義は危険になる。それを救うのは加藤周一の言うような人間の教養であるという。

価値主義の時代は、所得は増えないが各人の持つ時間は余る程あるから、これが教養の獲得に向けられる。堺屋太一が言う「知価革命」だ。

第8章 未来の青写真

この章の紹介は略する。ここは、読者それぞれが、それぞれに感じ取るところだ。ただ政策のあるべき姿については要点を示しておこう。

① 経済成長は目指さない。情報の時代は縮小が当り前

② 分配の工夫。パイの切り方が重要

③ 教育を含めて、社会全体は多様な価値観、多様な生き方を進める

④ 今ある価値(資産)を活用する

⑤ 知識社会への対応

■

いくつかの論点

1. 労働価値説の否定

著者は、モノが支配的な状況で打ち立てられた経済学は、情報が主役になった時代には通用しないとする。その象徴が価値法則、つまり価値は労働によって生み出されるという労働価値説の否定だ。

価値法則は、交換と規定する法則だから著者の言うように価格がゼロに近くなり交換する必要がないのだったら価値法則は無視してもよいことになる。しかし、 現代のマルクス経済学者には情報を価値法則(著者の言う広々として価値ではなく、『資本論』の厳密な価値)で説明しようとする試みもある。ひとつ紹介しよう。

平松は労働を、情報を創る労働(イ)とそれを物質に埋め込む労働(ロ)に二分し、資本の 有機的構成の高度化の式を参考に“(イ)/(ロ)”を考案している。これによって労働価値説に労働の組成を加味し情報の生産を統一的に把握しようといている(平松民平「大工業からAI、NET革命へ」、『時代はさらに資本論』、昭和堂、2021年。第2章に所収)。

本書に戻ろう。著者はイギリスの優れたジャーナリスト、ポール・メイソンの『ポストキャピタリズム』(佐々木とも訳、東洋経済新報社、2017年)を引用し、本書の土台となったことを暗示している。

しかし著者とポール・メイソンには違いがある。経済学者顔負けの研究者でもあるメイソンは『資本論』、その後のマルクス経済学を実によく検討しており、情報化で商品価値がゼロに近づいた時に“労働価値説”がどうなるかを章(第5章)をあてて斬新的な切り口から論じている。このあたりの課題は残っているので、次稿以降の課題にしたい。

本書、平松論文、ポール・メイソン、そして次回に取り上げる北村洋基の著書、『情報資本主義』でも、共通して問題になるのは情報の価値とモノの価値がどのように融合するかだろう。

2. 価値主義は社会を構成できるか?

資本主義は多くの国で社会を構成し、長い国では200年以上も続いている。その間に、物質的繁栄を人類にもたらした。それが可能だったのは人々の経済活動の目標がほぼ統一されていたからである。それによって社会の統一性が維持されていたのである。

社会を外側から囲む枠組みとしての国家も、内的な一時的混乱を鎮める様々な安定装置を完全ではないもののほぼほぼ機能した。だから、資本主義は不平等、不均衡を内包しながらも社会として存続してきた。

価値主義の下でも社会は形成され維持されるのであろうか。この点に関しては社会学者の金子勇が問題を呈している(金子勇『社会資本主義』、ミネルヴァ書房、2023年)。

情報はタダで、使う人によって価値は相対的であるから、情報化社会は多様。これはあまりに単純な論理だが、多様性のままでは社会は成立しないし、成立しても安定しない。多様な価値が混在し乱立したままでは“新しい争い”が生じてしまう。情報化が現代でもっとも進んでいるのはアメリカだが、そこでの最大の社会問題が分断であることは象徴的だ。

資本主義が欠陥を持ちつつも社会でありえたのは、利潤原理が社会の様々な分野に、そしてかなり深いところまで浸透したからである。そこにはひとつの価値観があったのである。人々が働くのは、なんといっても収入を得るためであった。著者の言う価値主義の下のバラバラな状況から社会が形成されるのだろうか。人々に時間があり、教養を積む余裕があっても、それだけではバラバラのままであろう、悪くすればその程度はかえって深刻になる。

ここで金子を引用しておく。

「目的合理性」こそが「資本主義の精神」の要にあり、・・・そこでは、企業経営も国家経営もさらに家族の営みも、大枠は「目的合理性」から逸脱しないような社会構造が想定される。・・・資本主義的経済組織は既成の巨大な秩序界(前掲書、P.2)。

本書(佐藤)の言う「価値社会」も、それがどんな将来型であっても秩序界(M・ウェーバー)がなければ、社会たりえず、安定しない。多様性の拡大するなかで、それがどう保たれるか?が問われる。

3. サービス商品と情報商品

著者は、モノかそうでないかで分類する。そうすると、サービス商品はモノではない。

しかし、消費するとなくなるということではモノに近い。本書ではサービス商品についての言及はないが、どう考えているのだろう。

情報化、が議論され始めた最初のころは、それは、サービスの特殊な形態と考えられていた。情報化が進展したことで見方が変わったのか。これまでの説明は誤りで、本書のように考えようというのか?これも論点である。

■

学んだこと

利潤はモノの生産から生まれるから、それが縮小していけば利潤は減る。情報化時代が利潤縮小の時代だというのは、本書に教えられたことだ。先進国のうちでもGAFAMなどがない日本の利潤率は傾向的に低下している。失われた30年だ。

このことに関してもうひとつ本書からの示唆がある。

実質賃金が30年間上がらなかった、つまり、働く人々の窮乏化は進んだのに、大きな不満が生まれず、反資本主義の運動も盛んにならなかった。その背景には、労働組合運動の停滞、幹部の保守化、組織率の低下など主体的要因もあるが、もうひとつある。

それは、賃金が上昇しなくても、つまりモノ(賃金)で計測した豊かさは後退しても、タダの情報という恩恵が働く人々・普通の人々にも及んだため、総効用、使用価値の総体は増加した。だから、人々の幸福感は保持されたのではないか。これは本書から受け取ったメッセージである。

情報化を経済学がどう処理するか。これは私達、経済学者に残された課題である。平松民平の説のように価値法則を拡大する・延長するのもひとつの考え方だ。

情報とモノという違うものをいかにして統一して把握できるか?それは経済学にとっては楽しみな課題でもある。