誤りとまで言えるのだろうか?

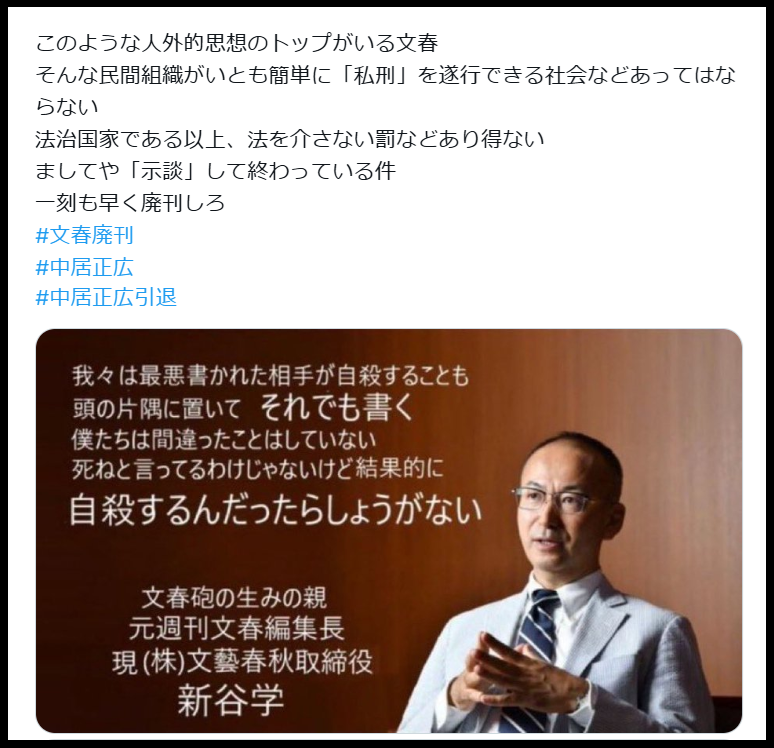

元週刊文春編集長の新谷学「書かれた人が命を絶たれる可能性を心配し始めると何も書けない」

週刊文春の新谷学元編集長が、報道による取材対象者への影響について「死ねと言ってるわけじゃないけど、結果的に自殺するんだったらしょうがない」と発言したという情報が拡散しましたが、【誤り】です。

そのような発言はしていません👇 https://t.co/6YTSMu4EdR

— 日本ファクトチェックセンター(JFC) (@fact_check_jp) February 5, 2025

日本ファクトチェックセンター(JFC)が、元週刊文春編集長の新谷学氏が「書かれた人が命を絶たれる可能性を心配し始めると何も書けない」と発言したとする情報について「誤り」と判定しました。

が、実際には以下の発言が確認できます。

「ReHacQ−リハック− 」2023年09月28日に投稿された【公式】【ジャニーズvs文春】メリーさん激怒のワケ【ジャニ問題で文春の新方針】という動画の44分35秒から、元週刊文春編集長の新谷学氏(文藝春秋取締役執行役員・総局長)の関連発言があります。

ただそれ言い出すと何も書けないですよ正直言って。書かれた側がどう受け止めるかって本当に千差万別じゃないですか。さっきその究極のリスクコントロール、最悪そういう争点で言えば書かれた人が自ら命を絶たれる可能性もあるわけで、そういうことを心配し始めると何も書けないわけで、これを出したときに、なんで出したのかってちゃんと説明がつくかつかないかだけ自分の中で常に自問自答してスッキリとしていれば、そんなに綺麗にスッキリしないこともあるけれど、ジャニーズに関しては何の迷いも無く…

『週刊文春の新谷学元編集長が「結果的に自〇するんだったらしょうがない」』の情報源の田端信太郎

1月23日にXで投稿された画像にあるテキストの内容がJFCのファクトチェック対象。

週刊文春の新谷学元編集長が『我々は最悪書かれた相手が自〇することも頭の片隅に置いてそれでも書く 僕たちは間違ったことはしていない 市ねと言ってるわけじゃないけど結果的に自〇するんだったらしょうがない』と発言したとする内容です。

投稿者に対して「この画像のソースは?」と聞かれたこのアカウントが引用の形式で(1⇒2⇒3)示したのがABEMA Primeでの田端信太郎氏の発言が含まれる動画。

田端 僕が新谷さんが言った記憶を正確に一言一句正確にできるかわからないですけれども、新谷さんは、我々は最悪、書かれた相手が自〇することも念頭に頭の片隅に置いてそれでも書くと。

パックン それは公益があってって…

田端 それはもちろんそうでしょう。それは美学っていうかそれは僕ら別に間違ったことしてないと。死ねと言ってるわけじゃないけども、結果的に自〇するんだったらそらしょうがないと。

なお、以下に記事化されたものが存在しています。

JFCは「情報源が田端氏」というものとしてチェックしても、当の田端氏本人には取材が無かったようです。

全く、私への確認取材はありませんでした。 https://t.co/tywqmkX9nm

— 田端 信太郎@なぜ大炎上のフジテレビ株が買われているのか。 (@tabbata) February 5, 2025

文藝春秋社の回答を真に受けるJFC「言及対象者が真逆・誤報と言ってるから誤り」

JFCは週刊文春を発行している文藝春秋社に取材し、以下の認識を得ています。

新谷といたしましては、「記事を書く上では常に最悪の想定が必要で、最悪の場合、書かれた相手が命を断ってしまうことさえある(「女性セブン」報道での市川猿之助氏が両親とともに心中を図り、両親が死亡してしまった例など)。記事が対象にどのようなダメージを与えるかは予断を許さないが、最悪の事態を想定しつつ、それでも書く場合は、その理由を読者に胸を張って説明できるか否かを常に考えている」という趣旨での発言です。

週刊文春では、たとえば我々法務部や顧問弁護士と連携しつつ、記事の公共性、公益性、真実相当性について、多角的に検討したうえで記事化しています。単に事実であればよいと考えているわけではなく、「報道する意義はなにか」は常に議論の対象にあります。そして、万が一取材対象に不幸が生じたとしても、記事は間違っていないと主張できる徹底した取材をすべきであるとの考えを共有しています。

「死ねと言っているわけじゃないけれども、自殺するんだったらしょうがない」というのは弊社の目指す報道倫理とは真逆であり、悪意に満ちた誤報であるというのが弊社の見解です。

その上で、以下判定をしています。

判定

拡散した画像は、田端氏が新谷氏の発言として紹介した内容を曲解して伝えており、新谷氏が「記者の覚悟」として話した内容とは異なる。また、文芸春秋は新谷氏の真意を説明したうえで「弊社の目指す報道倫理とは真逆」と述べている。よって誤りと判定した。

「言及対象者が真逆と言ってるから誤り」というのは非常に短絡的で、ファクトチェックの判定としてあり得ないでしょう。

「切り取り」とは言えるが「誤り」とまで言えるのか?最悪の結果を回避しようとしないのか?

新谷氏や田端氏の動画での発言やJFCの質問への文藝春秋側の回答から伺える姿勢をまとめると、『書く内容の公益性は当然考えた上で、最悪の結果が出たとしても説明がつくように根拠を集め、書いた理由についても胸を張れるものに基づくべきである』というものでしょう。

チェック対象となった投稿の画像では、こうした背景となる考え方・矜持・覚悟・美学といったものがまったく書かれていないため、「切り取り」とは言えると思います。新谷氏へのやや不当な評価を誘発し、悪魔化しようとする気配も感じるため、まったくもって同意しかねる内容です。

しかし、「誤り」とまで言えるのでしょうか?

結局のところ、「最悪の結果が起こることが容易に予期されたとしても書くことはある」と明確に発言しているのは変わらないわけですから。

JFCへの文藝春秋の回答の中では「記事が対象にどのようなダメージを与えるかは予断を許さないが」とは書かれていますが、最悪の結果が起こらないように表現等を注意する、無用な攻撃が発生しないように気を配る、記事の社会的影響を考慮するといった内容がまったく含まれていないことが、文春の姿勢を物語っています。

確かに、記事の見出しや本文、挿入された画像によって、当の本人を含めた読者が、どのような行動に出るのかは予測不可能です。

しかしですね…文春レベルになれば、どのように書けばどのように相手が嫌がるか、とか、読者が釣られて対象者に怒りをぶつけるか、とか、他社の後追い報道も含めた社会の言論空間がどういう方向性に向かうのか、ある程度分かってるくせに。

そうした要素は、この弱小ブログを書いてる私ですら、考えを巡らせているのに。

それが見えなかった以上、この話を「誤り」と切り捨てるのは、あまりにも実態と異なる評価ではないでしょうか?

文藝春秋本人やファクトチェック機関を名乗る団体による評価ではなく、まさに、社会が評価を下す事柄でしょう。

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2025年2月6日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。