ロシアのプーチン大統領が隣国ウクライナに軍事侵攻を開始して24日で丸3年が終わる。トランプ米大統領がホワイトハウスに復帰して以来、ウクライナの停戦問題がこれまで以上に現実味を帯びてきた。同時に、米ロ両国の対話が進む一方、米国とウクライナの関係が険悪化する様相を帯びてきた。また、米欧間でも隙間風が吹いてきた。

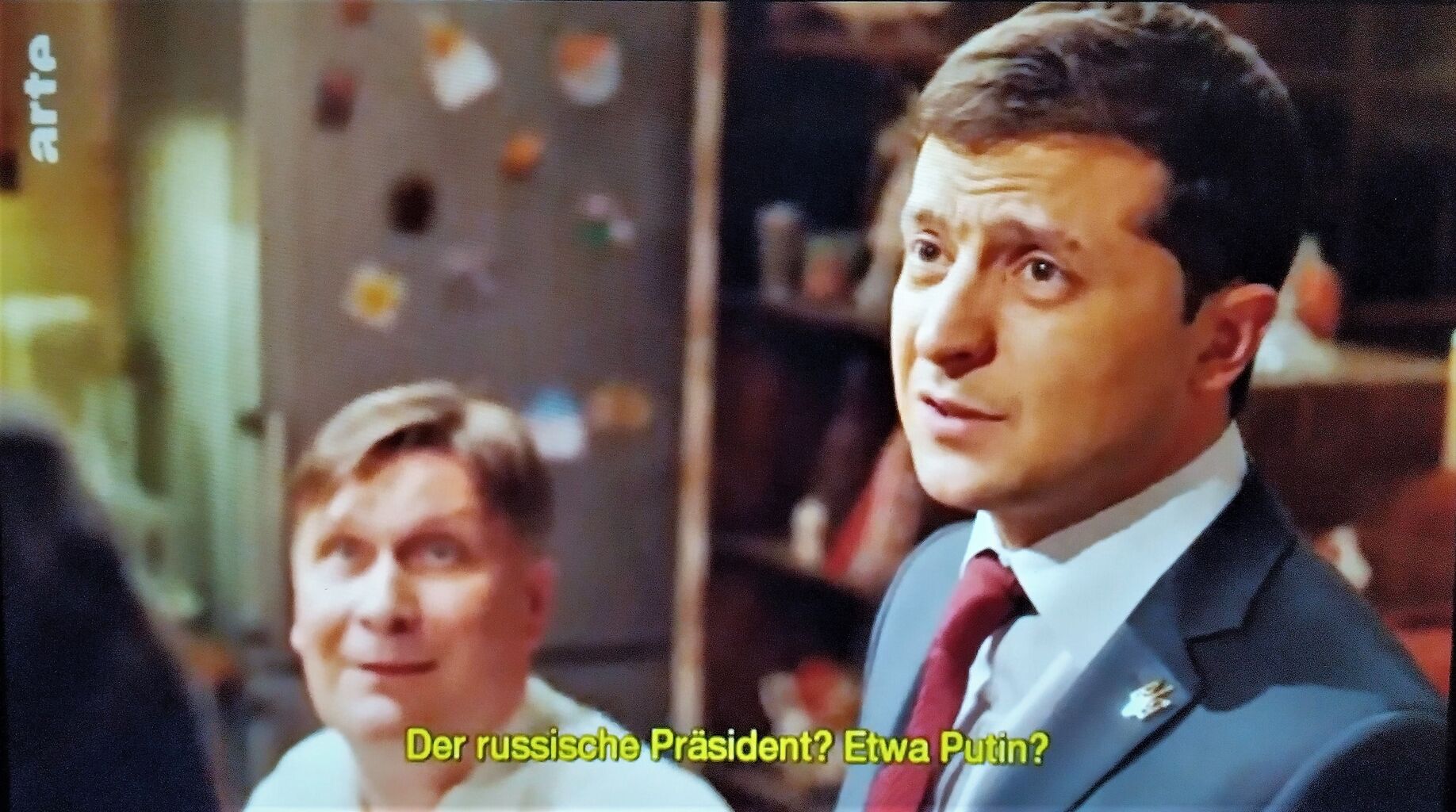

「国民の僕」の主人公、ウクライナ大統領役を演じるゼレンスキー氏(「arte」のメディアテークから、「国民の僕」第1シーズン23話目の最後のシーン)

トランプ氏やバンス米副大統領の発言内容がここにきてプーチン氏の独自のナラティブの世界に酷似してきたことに少々不気味さを感じる。ただし、ウクライナ停戦に意欲を持つトランプ氏の得意とするディールなのかもしれないから、現時点では余り憶測しないほういいだろう。いずれにしても、プーチ氏が米ロ首脳会談の早期開催に意欲を見せてきた。トランプ氏はウクライナ戦争では「公平」(ジャステス)求めず、停戦(和平)を最優先しているのではないか。

ちなみに、トランプ・プーチン米ロ首脳会談の開催日について、ラマダン(断食月、2月28日~4月1日)明けで、ローマ・カトリック教会と東方正教会が同じ4月20日に復活祭(イースター)を祝うことから、「4月20日前後開催」説が囁かれ出している。プーチン氏は自称、敬虔なロシア正教徒だ。

当方はウクライナの首都キーウから約1300㌔余り離れたウィーンに住んでいる。そのウィーンからウクライナの戦争をフォローしてきた。周囲には多くのウクライナ人の避難民がいる。彼らの生活もみてきた。しかし、暖房のない厳冬、3食も十分食べられない状況、警報のサイレンが鳴り響く現地のウクライナ人が感じている世界は知らない。ただ、その困窮状況を想像するだけだ。

戦争のない平和な日々を送っている人間が果たして戦時中の人々を理解できるだろうか、とよく自問する。ウクライナ戦争が開始する前、俳優だったゼレンスキー氏のTV映画「国民の僕」を観たことがある。当時のゼレンスキー氏の顔は童顔だった。戦争3年間後の同氏の顔はまったく違っている。3年間余りで若い人間がこれほど年を取ることが出来るか、と思った。戦争3年間の代価だ、といわれればそうかもしれない。(ウクライナ国営放送で放映された同氏が出演したヒットTV作品「国民の僕」は世界的に人気を呼んだ。同TVシリーズは2015年から19年の間放送された。ゼレンスキー氏が大統領に就任する直前まで放映された)

ところで、22日、野坂昭如の小説「火垂るの墓」のアニメーションフィルム(制作スタジオジブリ、高畑勲監督、1988年)を観る機会があった。「火垂るの墓」は、戦時中の日本を舞台にした小説であり、1945年の神戸を中心に、戦争の悲惨さを描いた作品だ。

14歳の少年の清太とその妹、4歳の節子2人の戦時下の生き様を描いている。母親は米軍の空襲で死に、父親は海軍の出征している。一時期、2人は親戚の家に疎開するが、次第に冷遇されたので出ていく。2人は使われていない防空壕を見つけ、そこで生活するようになる。食事もままならず、栄養失調で妹は亡くなり、最終的に少年も駅構内で死ぬ。同作品は戦争文学として日本の代表作品と評価されている。

野坂の戦争体験をもとにリアルに冷静に描かれている。戦争を知らない世代の当方にも、戦争が如何に非人間的であり、絶望的な行動かが伝わってきた。スタジオジブリによるアニメ映画によって、国際的にも広く知られるようになった作品だ。

ウクライナ戦争でも多くの孤児が生まれ、悲惨な環境で生きていかなければならない少年、少女たちがいる。ウクライナ戦争3年間で、少なくとも650人の子どもが亡くなり、約2,520人の子どもが死傷したという。国連の集計では、今年1月までの約3年間でウクライナの民間人1万2605人が死亡、2万9178人が負傷した。これまでに約690万人が国外に避難した。いずれも実数はもっと多いといわれている。

「戦争論」で有名なカール・フォン・クラウゼヴィッツ(プロイセンの軍事思想家)は「戦争とは、政治の延長に他ならない」と述べている。その政治の延長の戦争で無数の命が犠牲となっている。トランプ氏のウクライナ停戦案が現実化し、ウクライナ国民に‘‘冷たい和平‘‘であったとして、砲丸やミサイルが飛んでこない普通の生活を戻してほしい。これはロシア側にも言えることだ。戦争で勝利者はなく、敗北者だけだからだ。

編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2025年2月24日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。