いよいよ本日(5/15)、新刊『江藤淳と加藤典洋』が発売になる。ヘッダーのとおり、上野千鶴子さんが、過分な帯を寄せてくださった。

……と、殊勝なことを書くと「口先だけで、お前ホントは恐縮してないだろ?」とか絡む人が出てくるけど、そんな次元の話ではない。

国破れて小説あり――太宰治から村上龍、春樹へ。

戦後80年間の魂の遍歴を、批評の大先輩ふたりとたどる。上野千鶴子さん推薦!

「戦後批評の正嫡を嗣ぐ者が登場した。文藝評論が政治思想になる日本の最良の伝統が引き継がれた思いである」

同書帯より

上野さんには、江藤の没後20年に際した「戦後批評の正嫡 江藤淳」(『新潮』2019年9月号。岩波現代文庫に再録)という名講演があり、そこで「もし本講演のタイトル「戦後批評の正嫡」に相応しい「ポスト江藤淳」がいるとしたら、それは加藤さんです」と言ってるのを、受けた帯文なので、ガチで大変なことになってしまったのである。

ところが世間には、口さがない人もいて、一度も会ったことがないのに昔からぼくのことを嫌いな小谷野敦氏が、こんな風に書いていた。

3月19日のTwitterより

小谷野さんの政治的なスタンスからすると、上野さんの方がスターリンになるはずだから、これは「與那覇潤なんてヒトラーみたいなやつだ」と書いてるのと同じである。欧州のいくつかの国か、ましてイスラエルだったら、訴えれば刑法犯とかに問えるのかもしれない。

「小谷野敦氏投獄」といったネットニュースで笑ってみたい気持ちが、ないと言ったら嘘になるけど、この程度の悪口芸を認めずに、法的な難癖をつけて言論を萎縮させるのはぼくの趣味でないから、開示請求とか、勤め先への弁護士書簡とか、民事訴訟とかも含めて、なにもしないでおく。

実は、かつてぼくは結構な小谷野読者でもあったので、拙著でも採り上げる『敗戦後論』論争について、同氏がむかし、

2000年に柄谷〔行人〕は、資本制を解体すると称して「NAM」の運動を始め、……たちまち瓦解するという経緯を経て、文藝評論家の帝王の地位を失い、加藤〔典洋〕が半ばこれにとって代わるという、何のことはない、柄谷ー加藤の関ヶ原の戦いのようなものが、『敗戦後論』論争の本質だった。

小谷野敦『現代文学論争』279-280頁

(算用数字に改め、強調を付与)

と書いていたのも、知ってたりする。

関ヶ原と独ソ不可侵条約のどちらが、人類史上でより重大な事件かは自明だろう(苦笑)。そこまでのショックだと書いてもらえるなら「まぁ、いっか」くらいに思って流すのが、批判や批評の自由を守る作法である。

ちなみに、前にぼくは「面識のない人と思い出を作る名人」と書いたけど、今回の帯も上野さんとは会って話したことがないのに、貰ってしまった(後にお会いしたので、その話はまた後日)。

草稿を編集者さんに送ってもらったのだけど、ある種の人が邪推するように、本文で「上野マンセー!」みたくゴマすりをして、「だから推薦してください」とお願いしたわけでは、まったくない。

むしろ、江藤淳とも加藤典洋とも直接対談している人としての、上野さんの業績に敬意を表しつつ、ぶっちゃけ結構、批判もしている。たとえば、1992年の『男流文学論』については――

48年生で京大全共闘の参加者だった上野千鶴子は、日本のフェミニスト批評の先駆にあたる共著で、『ノルウェイの森』の主人公を「虚焦点というかブラックホールみたいになっていて、そのブラックホールに接触する人びとの反応のおかげで彼の輪郭がやっとわかる。……ワタナベくんには能動的なアクションが全然ない」と評する。

まさに『われらが日々』の文夫と同じだが、しかしこのとき彼女の視野は、前史をすとんと切り落としてしまう。

(中 略)

「ひとつ前」の類似の体験が系譜として語られず、新たな世代の手で単に「上書き」されることで、歴史はこの国から姿を消す。

81-2頁

「切り落とし方」は拙著でご確認を

な感じだし、先日も採り上げた加藤さんの遺著『9条入門』の、上野さんの読み方に対して、

上野千鶴子は加藤に敬意をしめしつつも、生前最後の書き下ろしとなった2019年の『9条入門』を「新しい論点はほとんどありません。ほぼ江藤さんが『一九四六年憲法』に書かれたことの繰り返し」だとして、まるで浅田彰のように論評する。だがそうした読み方は、焦点を外してはいないだろうか。

「草」だけをみているから、そうとしか読めないのではないだろうか。

296-7頁

「草」の意味も拙著にて

ただしヒントはこちら

と、書いたりしている。

よく言われるが、日本では批判(critique)と非難(criticise)を区別できない人が多い。問題の所在を明確にし、ブラッシュアップしあうための批判(ないし批評)と、相手をあしざまに言い、ネガキャンをしかけるための非難は、別のものだ。

……というのは本来、大学の人文学で最初に習うことだったけど、いまや大学の文系教員が率先して、まともな批判に対して「非難された! 誹謗中傷ガー!」とSNSで騒いだり、批評と称して単なる下品な悪口を言いふらしたりするので、ますます忘れられるようになった。

そうした幼稚な「お子様言論人の時代」を、ぼくらは卒業してよいころだ……というか、近年「幼児化」が進みすぎただけで、もとはそうではなかったと示すのもまた、拙著の大きな眼目である。

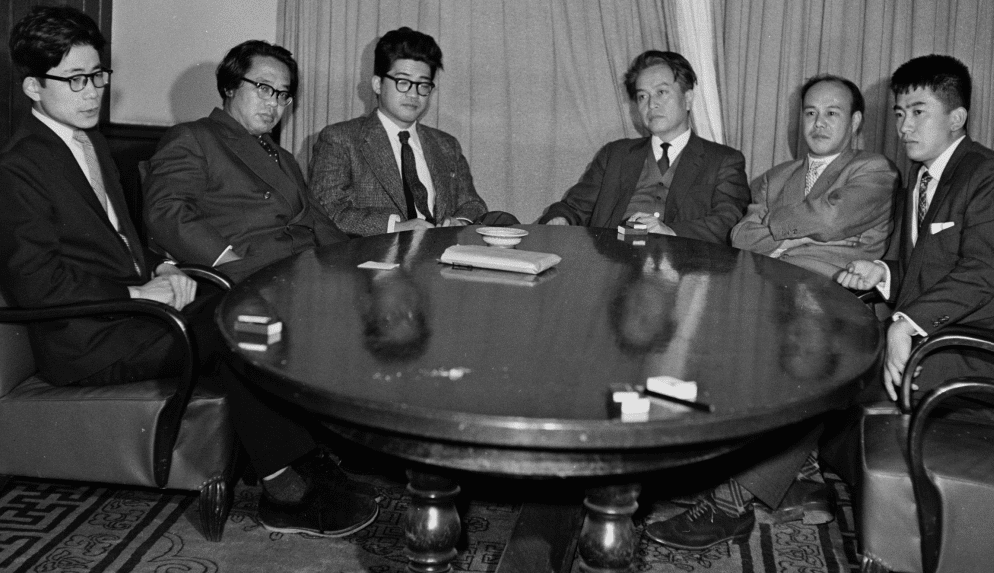

象徴として書中に入れた、1枚の写真がある。

戦前以来の文芸評論家だった平野謙を囲んで、「戦後デビュー組」の小説家が語りあう座談会を撮ったものだ。えっ!? と驚く組みあわせの人たちが、実際に同じテーブルを囲んでいることがわかる。たまたまとはいえ、右端と左端があの人とあの人なのも、なんとも言えない。

右から石原慎太郎、椎名麟三、平野謙

左から大江健三郎、松本清張、安部公房

『文學界』1959年1月号より

戦前か戦後か。右か左か。世代や思想の分断が、今よりはるかに大きかった時代に、こうした対話がありえたことは、ぼくたちを勇気づける。

そんな正しい意味での「批判」を、取り戻そう。けっして文壇や論壇といった、特定のギョーカイの人に限った話ではない。

疫病や戦争だったり、またはスキャンダルや炎上で社会がなんらかの意見一色になり、異論はおろか違和感を表明するだけでエラソーな人が飛んできて「不謹慎だ!」「潰せ!」とリンチを煽る、ここ数年の歪んだSNS社会を終えるためにこそ、いま、この本が手に取られてほしい。

『帝国の残影』や『平成史』でも描いたように、けっして遺産を汲み尽くせない「戦後」という時代が、ぼくはとても好きだ。ひょんなことから「正嫡」になっちゃったけど、変わらず平常心で、その魅力を伝えていく。

今日から全国の書店に並びますが、他にも豊富な写真を眺めるだけでもいいので、ぜひめくってみてください。現にかつてあった、豊かで自由で、なにより愉しい「批判」に開かれた社会への入り口が、そこにあります。

参考記事:

編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年5月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。