Jatuporn Tansirimas/iStock

「うちの子、頭悪いから」

「要領悪くて困っちゃう」

ママ友との会話でよく聞くフレーズだ。誰もが軽い気持ちで口にする。

「うちの息子、算数がダメで」「うちの娘、勉強が嫌いで」。日本的な謙遜の一種だろう。

しかし子どもは聞いている。そして内面化する。

『母と娘の関係を変える魔法の言葉術』(松谷英子著、WAVE出版)を読んで、正直ゾッとした。この本が暴くのは、何気ない「謙遜」が子どもにかける呪縛である。

「母と娘の関係を変える魔法の言葉術」(松谷英子著)WAVE出版

ルネ・スピッツの実験が示すもの

本書ではルネ・スピッツの実験が紹介されている。乳児院で育った五十五人の子どものうち、二十七人が二年以内に死亡したという研究だ。言葉とスキンシップを奪われた環境が、これほどまでに致命的だということ。

もちろん現代の日本で同様のことが起きるわけではない。だが、この実験が示唆するのは、言葉と愛情表現の決定的な重要性だ。そして、その裏返しとして、否定的な言葉がもたらす影響の大きさである。

「だからスキンシップしなきゃ」と脅迫観念に駆られる母親は多いだろう。オキシトシン、セロトニン——ホルモンの名前を覚えて、一日何回ハグすればいいか真剣に調べている人もいるはずだ。

ジョン・ボウルビィの「一人の女性による継続的養育」理論。これは現代の感覚からすると、かなり危険な考え方ではないか。母親だけに責任を押し付けている印象が拭えない。「三つ子の魂百まで」の科学的裏づけとして引用されることもあるが、それは母親へのプレッシャーでしかない。

三歳までに刷り込まれたものが人生の基盤になる——この理論通りなら、三歳までに「失敗」した親がほとんどということになる。

しかし著者は言う。「書き換えることができる」と。

三万人の患者と五千人のクライエントの経験から導き出した結論だという。ボウルビィの「あとからの刷り込みはできない」説を、臨床経験で覆す。ここに救いがある。

松谷家の日常的なハグや握手は理想的すぎて眩しい。七歳の娘が転校希望を五つの理由にまとめて提示し、「電車代や学校に支払うお金も少なくなる」と説明する場面など、同年齢の子どもがポケモンの話をしているのとはあまりに対照的だ。

全部実践できる家庭がどれくらいあるのか。共働きで疲れ果てて、家族会議どころではない家庭の方が多いはずだ。

「性格が歪む三つのパターン」として、本書は自己犠牲型、責任転嫁型、回避型を挙げる。読みながら、全部当てはまると感じた人は少なくないだろう。

「やらされている感」が何十年も続けば心が歪む。優しい人ほど自己犠牲型になりやすいという指摘は鋭い。我慢して、疲れて、いつも何かにイライラしている——その連鎖に陥っている親は多い。

一つだけでも変える

この本が言いたいのは何か。スキンシップしろ、言葉に気をつけろ、家族会議しろ、セルフイメージを育てろ、モチベーションは内から——全部は無理だ。精一杯を出し切ったら倒れる。

それでも一つだけなら変えられるかもしれない。

「なんでできないの?」を「どうしたらできると思う?」に変える。これだけ。まずこれだけ。吉田松陰の「有言実行できるのは八パーセント」という言葉を信じるなら、ほとんどの親は残りの九十二パーセントに属する。それでも、その中で少しマシな方にはなれる。

著者の娘は母親にこう言ったという。「ママが育てると人も動物も、みんなから愛されて可愛い性格になるね」。これが本心かお世辞かはわからない。だが、こう言われる関係性を築けたこと自体が成果だろう。

言葉の力。信じるかどうか。今日から変えるかどうか。

「あなたがママの子どもに産まれてきてくれて、本当にありがとう」

この言葉を子どもに伝えられる親がどれだけいるだろうか。恥ずかしくて無理だと思う。でも、言わなければ始まらない。言葉が未来を創るのだから。

言えるかもしれない。いつか。あるいは今日。

尾藤 克之(コラムニスト、著述家)

■

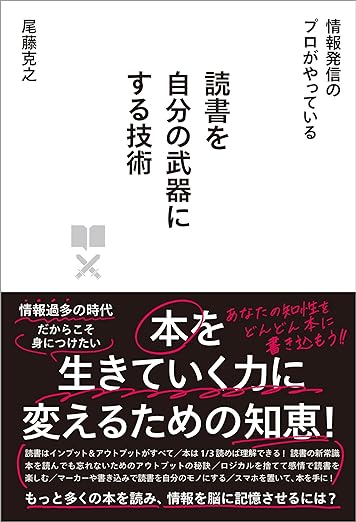

22冊目の本を出版しました。

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)