以前のコラムで説明したように、「一国の豊かさ」、すなわち「生活水準」を表す経済指標は通常、「国民一人あたり実質GDP」である。

しかし、実際に働き富を生み出すのは、基本的に、「生産年齢人口」(15歳-64歳)に属する労働者である。他方、「年少人口」(0歳-14歳)や「老年人口」(65歳以上)の合計を「従属人口」といい、それらが「生産年齢人口」に占める割合を「年少人口指数」「老齢人口指数」「従属人口指数」という。

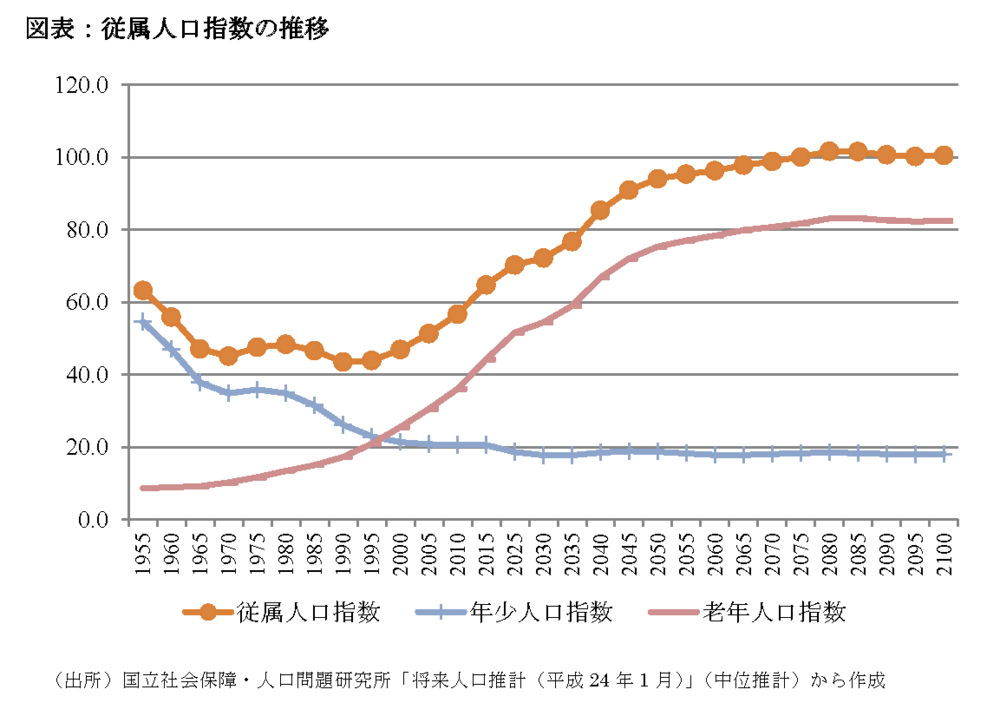

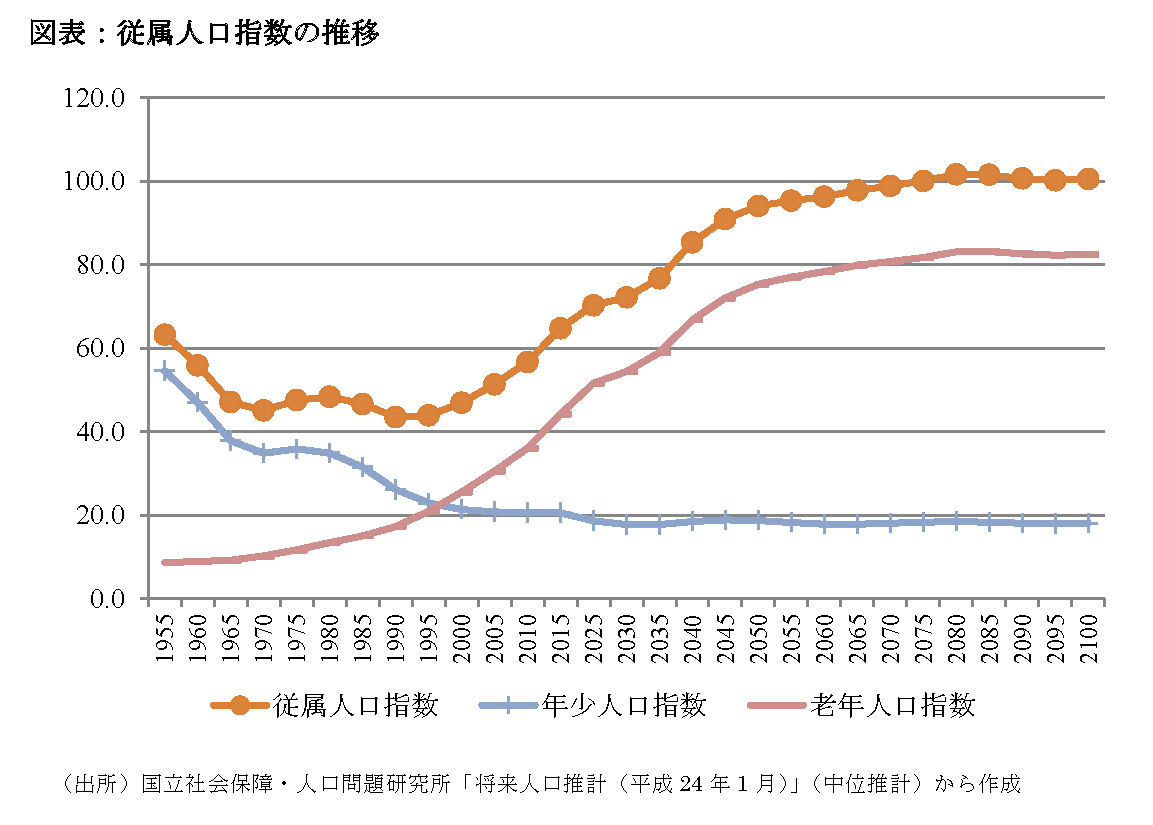

その際、急速な少子高齢化の進展は、以下の図表のとおり、「従属人口指数」を急増させていく。従属人口指数の増加は国民の生活水準を低下させる重石となるが、「一国の豊かさ」の維持・向上との関係で重要となるのは、「国民一人あたり実質GDP」と「労働参加率」との関係式である。

生活水準を表す「国民一人あたり実質GDP」は次のように変形できる。

国民一人あたり実質GDP

=実質GDP÷全人口

=(生産人口÷総人口)×(労働人口÷生産人口)×(実質GDP÷労働人口)

=1/(総人口÷生産人口)×労働参加率×労働生産性

=1/((生産人口+従属人口)÷生産人口)×労働参加率×労働生産性

=1/(1+従属人口指数)×労働参加率×労働生産性

この関係式は、「労働参加率」「労働生産性」が一定で、「従属人口指数」が増加する場合、生活水準を表す「国民一人あたり実質GDP」は低下することを意味する。上記図表の「従属人口指数」は、2010年で56.7、2030年で72.2、2050年で94.1、2100年で100.5であるから、もし「労働参加率」「労働生産性」が一定で推移する場合、2050年の「国民一人あたり実質GDP」は2010年の2割減になってしまう。

このため、「従属人口指数」が急増していく場合、「国民一人あたり実質GDP」を維持するためには、「労働参加率」か「労働生産性」を上昇させる必要がある。しかし、一般的に、労働生産性の上昇は重要であるが、その制御には相当の困難が伴う。そこで、労働生産性が一定で推移すると仮定すると、労働参加率は2010年との対比で、2030年で1.10倍、2050年で1.24倍、2100年で1.28倍となる必要がある。

2010年の労働参加率(=労働人口÷生産人口)は約75%であるから、「生活水準」維持に必要な「労働参加率」の上昇幅は粗々の試算で、2030年で7.5パーセントポイント(=0.10×75)、2050年で18パーセントポイント(=0.24×75)、2100年で21パーセントポイント(=0.28×75)となる(注:労働参加率の上昇にあたっては女性や高齢者の労働参加率をどう引上げるかがコアであることはいうまでもない。なお、労働生産性の上昇を見込む場合、労働参加率の上昇幅はこの試算よりも若干低い値となる)。

(一橋大学経済研究所准教授 小黒一正)