澤田哲生

東京工業大学原子炉工学研究所助教

工学博士

(GEPR版)

1・最終責任を取る人がいない原子力政策

福島では、未だに故郷を追われた16万人の人々が、不自由と不安のうちに出口の見えない避難生活を強いられている。首都圏では、毎週金曜日に官邸前で再稼働反対のデモが続けられている。そして、原子力規制庁が発足したが、規制委員会委員長は、委員会は再稼働の判断をしないと断言している。それはおかしいのではないか。

一体誰が最終的な責任をとるのか?

そこを曖昧にしたままに進めてきたのが「国策民営」と言われる原子力発電であり、そのことが再稼働をめぐって今も続いているのである。国策であれば、最終的に責任をとるのは国家である。つまり、国民なのだ。たとえば損害賠償額は電気料金か税金で集めるしかない。そして再稼働の判断は国民の負託を受けたはずの原子力規制庁が行う他ないのだ。そこをあいまいにぼかし続けることを規制委員長自らが率先して行っている。実に奇妙な状況が進行しているのである。

日本の原発が「国策民営」であるという言説は誰が言い始めたのか。そのこと自体に欺瞞があり安易に使うべきではない。過去半世紀、日本の原発は民営でこそあれ、本当に国策であったのだろうか。それは、3・11以降右往左往しブレるしかない政権を担う政治家がもっともよく体現していた。

そして、ブレるしかない政治の出口が3つのエネルギー選択肢をめぐる議論である。パブコメ、意見聴取会、討論型世論調査のどれひとつ真っ当な設計がなられないまま運用された。そこで得られた疑似「世論」をベースに国家の行く先を決めようとする。それは国家戦略に背く愚策の上塗りである。

愚策の下塗りは、なんの法的根拠もないままに時の国家のトップであった前総理・菅直人氏の気まぐれで断行された浜岡原発の停止要請であり、ストレステストをすべての原発の再稼働の条件にしたことである。日本は法治国家ではなかったのか。そこに決着をつけるのが、規制委員会と規制庁に課された喫緊の課題であるが、規制委員会はまるで菅直人の呪縛がかかったまま再三の上塗りに向かうのか。

愚策の重ね塗りと並行して、福島事故の原因調査が進められた。ここでは、主に政府事故調、国会事故調、独立系事故調各報告書を採点評価し、そこから見えてくる日本の将来を論じる。

2・3事故調報告書の比較-処方箋、専門的分析にいずれも欠ける

今日本は病んでいる。原発病である。再稼働病といっても良い。反・脱vs推進・容認という二項対立ウイルスが蔓延している。二項対立は分断統治に好都合なだけで他に何の効能もない。病状は進行している。私たちがいま緊急に欲しいのは、処方箋であり薬である。

事故調査をしたからには、その報告書に症状を抑えるための処方箋が書かれていなければならない。処方箋を出すことが事故調と言う医者の役目のはずだ。結論からいおう。3事故調は、どれもどこにも処方箋を書いていない。

寸評すればこうだ。

政府事故調・・・いわく畑村方式でやると宣言し、検察官を利用して聴取をおこなったため内容の信頼性は高い。しかし、最後はお経のような畑村語録(所感)で終わっている。(公式ホームページ)

国会事故調・・・黒川方式と言いたいが、黒川氏自身が独立系事故調の分派である。委員に反対派、特に地震で壊れたという主張に傾く者を重用している。そのために内容が偏重している。(公式ホームページ)

独立系事故調・・・つまみ食いである。調査能力に欠ける点がそのまま欠点になっている。時の政府首脳の言い分をナイーブに受け取り過ぎである。〝不測事態シナリオの素描(H23年3月25日・近藤駿介)〟を異例な形で添付したのには作為があるのではないか。近藤駿介氏は原子力委員長である。(一般向けには有料でしか公開していない)

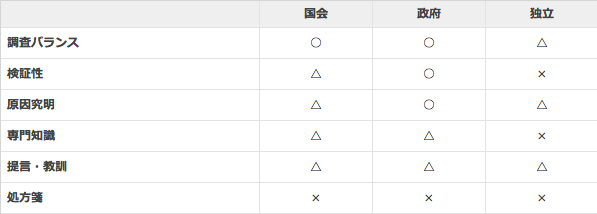

そして3事故調報告書を、6つの視点で採点する。1)調査範囲とバランス、2)検証性、3)事故原因の究明、4)専門知識の活用、5)提言と教訓、6)処方箋の有無 …これらを考慮した。

報告書全体にわたる調査対象とそのバランスからみれば、独立系の報告書には、あたかも学生が一般文献を勉強したレポートのような報告項目がいくつかある。

原因究明の点を見てみよう。三陸から茨城にかけては、東日本大震災によって同様の地震と津波のアタックを被った女川、福島第二、東海第二の各発電所がある。福島第一とそれらとを俯瞰することから重要なポイントが浮かび上がってくる。国会事故調および政府系事故調においては、そのような相互比較と検討が一応なされており、関連する記述がある。しかし、この点に独立系事故調はまったく触れていない。

それどころか異例に添付された近藤寸論は、菅前総理の求めで作成されたものだが言葉不足で誤解を招く。結果、菅氏の「首都圏避難の可能性もある」「原発リスクは無限大で対処不可能である」という妄言に言質を与える根拠になった。

検証性については、政府系事故調は検察官方式を採用したという。津波到来以前の地震による破損の可能性については、公正かつ慎重な態度を貫いている。国会事故調の報告書には、「明確な証拠はみつかっていないが・・・(中略)先に破損し使用不能となっていた可能性」が指摘されている〟さらには「間もなく炉心損傷に急転したはずである」などの記述が目立つ。これら以外にも推測の域を出ない事項を臆面もなく記載している。そのことによって自らの検証能力の不備を露呈している。

専門知識の活用は、原子力発電プラントの現場経験のあるものをどこまで調査委員会の中心的部分で活用できたかどうかである。地震で壊れた可能性を主張したいがために、冷静さを失った議論が展開されている。なにかと話題にされる安全逃し弁(SR弁)の問題もある。

特に国会事故調はその傾向が強いが、シビアアクシデント時の状況推移のなかで、弁の機能的な応答や弁を構成する部品が、極限的高温状態でそのようになるかなどの知見があったのか。国会および政府事故調は、発電所での「現場力」が事態の最悪化を阻止したといいながら、その現場力を体現してきたような人物が調査委員のなかに含まれていないのはどうしたことか。委員構成にそもそも問題があるのではという疑念をもつ。

現場力に直結する情報と知識が、活かされなかったことが「処方箋」の欠如につながる。技術顧問や技術参与をおくことで、専門的な技能や知識を補おうと装っているが、いずれも現場力を体現したような人物ではない。大学の実験炉と大型の発電プラントにはさまざまな違いがある。今回の事故調査では、その違いの実体が分かっていないと、腑抜けで骨のない提言や教訓しか得られない。

また、「規制の虜」という、規制局が事業者に実効支配されていることを指す言説が、あたかも重要な新発見のようにメディアで踊った。しかし、この言葉自体すでに米国では原子力規制委員会(NRC)などについて、以前から指摘されていたことで、特段新しい概念ではない。言葉の再生産に過ぎない。規制する側が専門知識に欠けると、そうなりやすいという当たり前のことである。

福島事故がシビアアクシデントにまで進展してしまった原因には、組織ガバナンスや安全文化にかかわる遠因、法や規制などの中因、機器の設計やオペレーションにかかわる近因がある。近因が明確にならないと、いま苦しんでいる病状への処方箋は書けない。総じて、3報告書は、遠因と中因の解明と議論に終始している。その結果、提言や教訓も実効力のないものになってしまっている。近因を明示し処方箋を書くことは再稼働につながるので、巧みに避けているともとれる。つまり、これら3報告書は「反・再稼働」報告書なのである。政府や世の中の一部の再稼働反対の動きを意識過ぎて、その『虜』になっているのである。

米国原子力訓練アカデミーの原子力運転研究所(INPO)が、今年8月に、「福島第一原子力発電所における原子力事故から得た教訓(文書ID:INPO 11-005)」という報告書を出した。(日本語訳)

そこには26項目の教訓が、1)想定外に対する備え、2)運転上の対応(炉心冷却、格納容器ベント)、3)事故対応(人員配置、人的制限、緊急時への備え、役割と責任、コミュニケーション、放射線防護、オフサイトからの支援)、4)設計と設備、5)手順書、6)知識と技能、7)運転経験、8)原子力安全文化という項目にわたって、きわめて明瞭かつ的確に書かれている。これこそが本来の教訓であり、各教訓の付帯説明の中に処方箋への具体的な道筋が示されている。

これにくらべると、3事故調の教訓や提言は具体性に欠ける。なかでも、国会事故調は、15億円もの予算がつけられ、国政史上初めて国政調査権が付与された機関である。それにしては、お寒い限りである。『記憶に御座いません』の答弁ばかりが、メディアに踊っていたが、「記憶にないもの」のなかにあるものを引き出そうと努力したのか。

しかし、もっと重大な不作為は、国会事故調も政府事故調もそれをこの先活かそうとする意志が政治家にまったく見えないということだ。国民の税金を使っておきながら、結局その成果が国民の生活に還元される様子がない。国民の生活が第一と標榜し、事業仕分けを執拗に行った民主党の不作為は、まるで底なし沼のようである。

3・再稼働への参考にすべき、反省への知見-意義深い大前報告書

ここに、3事故調(東電を加えると4事故調)にもの申す第4の事故調報告書がある。いわゆる大前事故調(「福島第一」事故検証プロジェクト最終報告書『原発再稼働・最後の条件』)である。

結論から言おう。大前事故調報告書には、3事故調のいずれにも明記ないしはそこまで詳細に記載されていない特徴がある。処方箋に直結するものである。福島第一、第二、女川、そして東海第二の各号機で何が起こったのかを相互比較し簡明に解説し、炉心損傷・溶融の有無となにがその明暗を分けたのかを俯瞰的に明らかにしている。

電源と冷却源の比較検証を仔細かつ的確に行っている。そして、7つのカテゴリーにわたって、総計47項目の「起こった事象と問題点」を書き下している。さらに刮目するべきは、この47項目の各々に対して、「対策と教訓」を提示していることである。4つの原子力サイトのすべての原発で起こったことを網羅的に俯瞰した点でも、対策と教訓を論理的かつ客観的に書き下した点でも、軍配が上がる。3事故調で出来なかったことである。3事故調の報告書には、どこかに情緒的な思い入れが横溢しているのである。

大前氏の最終報告書の本文は、その科学的・技術的内容に関しては、素晴らしいものに仕上がっている。まさに、どのようにすれば現存の原発を再稼働し、福島第一のような事故を二度と起こさず、エネルギー源としての原発を運用して行くかが示されていると言ってよい。

しかしながら、どうにもここに腑に落ちないことがある。それは、元・原子炉設計者という自らの立場を強調しながらも、報告書のまえがきでは、「原発の是非は最終的には国民の皆さんが判断すべきことです」としながらも次のように述べている。

「このような事実を踏まえ、私たちは未来を選択しなければなりません。もはや日本は新たな原発を建設することはできないでしょうし、既存の原発の延命も今後は難しいと思われます。ということは、どのみち30年後には国内の原発はゼロになります。・・・(中略)・・・その間に再生可能エネルギーへの転換を進めるのが現実的な選択ではないか、と私は思います。」

つまり、ここに脱原発の姿勢が明記されているのである。大前氏は元・原子炉設計者ならば、自らが打ち出した教訓と対策を、今後の原発設計に活かして行けば、なおもって優れたイノベーションのなかに原発の将来があるはずではないか。それを、これから原発を導入しようとするベトナムはじめ諸外国は求めているし、そこに科学技術立国・日本としての責任があるのではないのか。

昨今なにかと話題にされてきた、2030年目処の電力構成の3つの選択肢.原発ゼロ、15%、20~25%という選択肢である。現状の原発比率から下げる選択肢については、日本のGDPを間違いなく下げる。原発を再稼働しない分は火力発電で補うしかないのである。

化石燃料を持たない日本は、火力発電用の化石燃料はすべて海外から輸入するしかない。その額は年間3兆円~4兆円と言われる。電力会社の金であっても元を正せば電気料金と言う国民のお金だ。つまるところ、それだけの国富が流出していくのである。すなわち、短期であろうと長期であろうと原発比率を下げろ、ましてや時間が経てばやがてゼロになると言うのは、日本を発展させて次代へ渡す義務を持つ者の主張ではありえない。経営コンサルタントの主張としては実に残念である。

しかも、原子力工学を学んだ者であれば、原子力はなにも原発にとどまらないことは重々承知の上のはずだ。物事はもっと俯瞰的かつ重層的にとらえるべきである。核燃料サイクルや放射性廃棄物の最終処分も含めて、俯瞰的な視点をもって現前にある事態を冷静に分析し、日本の将来を時間軸に沿ってしっかりと見据えるべきなのではないか。

大前氏は「その間に再生可能エネルギーへの転換を進めるのが現実的な選択ではないか、と私は思います。」と言っているが、なぜ『現実的な選択』になるのかはまったく理解できない。政府は2030年目処のエネルギーミックスの選択肢のなかで、原発依存度にかかわらず、再生可能エネルギーの占める割合を30~35%としている。今は再生可能エネルギーの比率は1%あるかないか程度である。大型水力を除くと、今後18年間に再生可能エネルギーによる実質的な発電量(設備容量ではない)を20倍以上にしないとならない。

そんなことが、現実的な選択になるのか。再生可能エネルギー先進国のドイツもスペインも失敗している。それは、技術と制度の両面で失敗しているのである。ドイツのフィード・イン・タリフ(固定買い取り制度)はもう保たない。ドイツは過去20年間、太陽光パネルをシャカリキに敷設してきたが、総発電量に占める太陽光発電の割合は2%になるかどうかの程度である。

大前氏は、早稲田大学の応用化学、東工大大学院の原子核工学専攻、そしてMIT大学院の原子力工学科でそれぞれ学位を取得した科学も技術も分かっている経営コンサルタントではないのか。そのような人物が、再生可能エネルギーにはかない期待を抱いていることが不思議でならない。

4・迷走続ける政府-安全な運営への転換が必要

本年9月19日に原子力規制委員会と原子力規制庁が発足した。規制委員会も規制庁も英語ではいずれも「Nuclear Regulatory Authority」と標記する。つまり、英語では、原子力規制委員会と原子力規制庁の区別がない。

では、規制委員会と規制庁の役割分担、責任と権限はどう違うのだろうか。例えば、ある原子力発電所の安全評価がなされたとする。その場合安全評価の内容を取りまとめるのが規制庁である。評価の結果を合とするか否とするかの最終判断を請け負うのが規制委員会である。安全性の判断において最終的に判を押すという形で責任を負うのである。そうして「合」とされたものは、法の下に粛々と稼働されるのである。そこに規制委員会の責任と権限がある。

しかし、本年9月に原子力規制庁がようやく発足するや、政府と原子力規制委員会は「再稼働の判断の最終責任をなすり合う」有様だ。いかにも無責任な政治家と、その前でまったく非力でひ弱な専門家の姿が露になった。その情況を目の当たりにした私の知人は、この日本を結局はだれが動かしていくのかと、深く嘆息をした。

昨年7月に時の総理菅直人が一方的に宣言した「ストレステストを再稼働の条件にする」としたこと、それ自体がいまや宙に浮き無意味になっている。当時からストレステストの二次評価は、総合的な安全評価を行うこととされていた。今、規制庁では安全基準の見直しを行っている。

10月中旬に浜岡原発の現状を見る機会を得た。

遠州灘は荒れ模様で、波高の高い波が打ち砕けて、浜岡の砂丘に次々と襲いかかる。その手前には、全長1600メートルにもおよぶ防波壁が完成間近な様であった。福島第一事故の教訓の一番大きなものは、津波が過酷事故の引き金を引いた——それがほぼ間違いないことだ。

つまり、津波によってさまざまな機器や配電盤が冠水してしまった結果、事故時の安全確保においてもっとも重要な「止める、冷やす、閉じ込める」の「冷やす」機能が失われ、燃料溶融、水素爆発、そして放射性物質の環境への放出に繋がっていったことである。

津波対策は、第一に津波が防波壁を超えて来ないようにすること、第二に仮に津波が防波壁を乗り超えてきた場合でも、主要な機器(非常用発電機や最終的な除熱用の海水ポンプなど)が故障しないようにする。この2枚の層で対策することにある。

防波壁と津波の高さの比較だけが、メディアではしばしば取り上げられる。高さの比較よりもむしろ第二の対策が重要であること、そしてその対策が原子力発電所で実際に施されていることは、ほとんど取り上げられない。これは、非常に由々しきことである。

浜岡の第一の対策は、発電所の海側に敷設された高さ18メートルの強靭な防波壁である。第二の対策は、緊急時海水取水設備(EWS)や非常用発電機を格納する建物の水密構造などである。水密性を確保するために、建物全体が頑強にうになり、万全を期すべくまるで金庫扉のような水密扉が設置されている。その数は200箇所にものぼる。耐震補強も万全な浜岡は、いまや日本でもっとも安全性の高い原発のひとつになったのではと実感した。

浜岡のサイト内を歩いてみたものは、運転員をはじめとし原子力施設のチェックに余念のない技術者達、多数の見学者を案内する女性達、防波壁、EWS、水密構造などの建造に携わる作業者達、そしてその傍らで黙々と下をむいて雑草むしりに励む何十人ものおばさん達。各人がそれぞれの持ち場で発揮する現場の力をひしひしと感じ取った。私たちは皆準備できている--そういう心意気をひたひたと感じた。

原発の稼働にむけて、無責任な政治家とひ弱な専門家には胆力と叡智が求められる。正当で公平な判断のもとになされる原発の稼働が日本の将来を支える。

それを下支えし推進していくチャレンジと現場力が、浜岡を始め今日本の各地の原子力発電所のサイトで胎動している。