石川和男

石川和男

政策家 元経産省・資源エネルギー庁

前回に続いて経済産業省・総合エネルギー調査会総合部会の「電力システム改革専門委員会」の報告書(注1)を委員長としてとりまとめた伊藤元重・東京大学大学院経済学研究科教授が本年4月に公開した論考「日本の電力システムを創造的に破壊すべき3つの理由」(注2)について、私見を述べていきたい。

(注1)電力システム改革専門委員会報告書

今回は次の部分に関してである。(以下が引用部分。)

>>原発事故という異常事態が起きたことで、日本の電力システムはその脆弱さを一気にさらけ出した。平時にはわからなかったさまざまな問題点が見えてきたのだ。

震災直後、東北電力や東京電力の管内の電力供給は大変な事態に陥った。強引な計画停電によって社会は大混乱となり、関東地方の街が真っ暗な一方、名古屋や大阪の街はこうこうと電気がついているようなことがあった。東日本と西日本の電力の周波数が違うので、西から東へ電気を十分に送れないという技術的な問題があったのだ。

しかし、それまでに東西の周波数変換設備への投資を行なっていれば、こうした問題は起きなかったはずだ。なぜ、そうした投資が行われてこなかったのか、その理由は明らかだ。それぞれの地域で発電から送配電・小売までを独占している電力会社にとって、地域をまたぐような電力融通の設備に投資する理由はないのである。

西と東を分断する周波数の違いは、地域独占を強化するうえでも都合のよいものであった。中部電力や関西電力は東京電力と競争することを想定する必要がなかった。だが、周波数の分断を是正する変換装置への投資をすれば、かえって独占力が弱まってしまう。>>

この主張を検証してみよう。

(1)発送電一貫体制が広域融通を妨げたということはない

この箇所について、2点指摘しておきたい。

第一に、「それぞれの地域で発電から送配電・小売までを独占している電力会社にとって、地域をまたぐような電力融通の設備に投資する理由はないのである」というのは、行政実務上、間違いである。

電気事業法第28条(電気事業者相互の協調)では、「電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない」と規定している。この趣旨に則り、経済合理性等が加味された上で、電力融通の設備も含めて発電・送配電などの投資が従来から行われてきた。

これを実際の行政運営面で下支えする観点から、電気事業法第29条(供給計画)では、「電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない」と規定されている。

私は、資源エネルギー庁在籍時、10電力会社からの「供給計画」の届出を受理する際、毎度、事前ヒアリングを行っていた。その時、電気事業法第28条の趣旨についても、当然に勘案していた。

伊藤教授はエネ庁職員ではないので、電気事業法に基づく行政運用をご存知ないのは仕方のないことだ。エネ庁事務当局は、伊藤教授がこの論考を公開する前段階できちんと確認していなかったのか。自分たちの運営する審議会の委員長が、自分たちの行政運用実態と異なることを寄稿したことに関して、どのように受け止めるのか。

(2)欧州との比較でも日本の電力融通設備は脆弱ではない

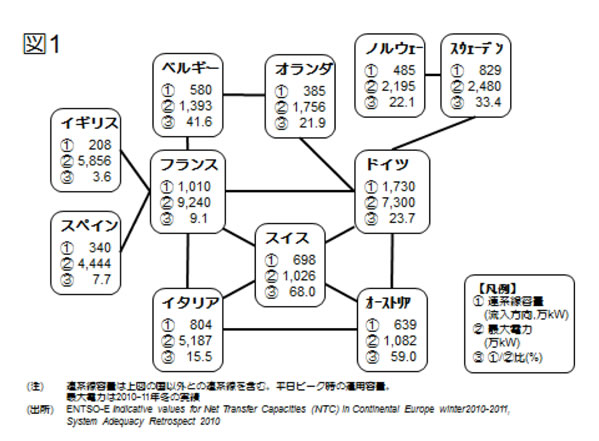

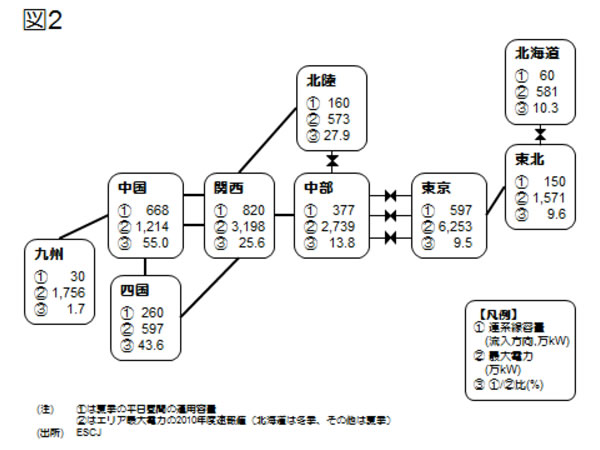

電力ネットワークの広域化が進んでいると巷間言われている欧州と日本で、電力融通の設備の整備状況を比較してみる。図1、図2はそれぞれ、欧州、日本の電力系統における電力流通設備(連系線)の運用容量を示したものである。

地域を示す四角形の中の3の数字が、各地域の最大電力に比べて、地域外からの融通がどの程度可能かの比率を示している。総じて、欧州と日本でそれほど差はない。

面的に系統が拡がる欧州の場合、融通可能量は送電設備の熱容量(簡単に言えば送電線の太さ)で決まることが多い。しかし日本の場合には、国土が細長いことから、事故が発生した際に周波数や電圧の安定性が保てるか等の制約によって決まることが多い。送電線自体が太くても、目一杯使えないケースが多いということだ。

図2を観ると、中国・九州間の融通可能量が九州電力の需要の1・7%程度しかないのが目立つが、これは送電設備の量が足りないからではなく、技術的な制約による。

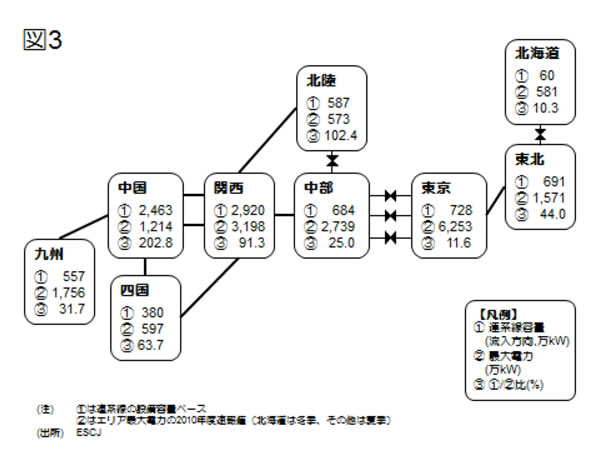

図3として、融通可能量を送電線の容量(太さ)に置き換えたものを図示すると、設備容量自体が足りないわけではなく、欧州と比べても遜色ないことがすぐにわかる。

(3)周波数変換設備の不足はこれまでの行政責任

その上で、周波数変換設備(FC)の容量不足が批判されているが、この設備はもともと高価であり、また、電気を通すだけで約3%のロスが発生するので、交流の電力融通設備に比べて、一般的に経済合理性が成立しづらい。この点は、エネ庁事務当局も当然に理解しているはずである。

そして、電気事業法第29条では、「経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる」と規定されている。要するに、エネ庁事務当局には、一般電気事業者(電力会社)が届出をした供給計画を変更するよう勧告する権利がある。行政としてFC増強が必要と判断するなら、それを行うよう勧告することができるわけだ。

だが今まで、そうした勧告がなされたことはない。だから私にしてみれば、「電力会社は独占を死守したいがためにFC増強への投資をしない」などと今更批判を始める人がいるのが甚だ不可解なのだ。

FC増強が国民経済的に明らかに必要であるのに、それがなされてこなかったのだとすれば、それはむしろエネ庁事務当局の行政責任であると思うし、それが現在の電力システムの問題点と言うなら、現行の電気事業法第28条及び第29条を適切に運用すれば十分である。「日本の電力システムを創造的に破壊」しなければならないような論点では全然ない。

(4)計画停電は世界中で行われている

第二に、東日本大震災後の東京電力による計画停電が、供給信頼度の高い電力に慣れた日本国民にとってかなり衝撃的であったことは理解できなくもないが、「日本の電力システムはその脆弱さを一気にさらけ出した」のは本当なのだろうか。「強引な計画停電」という言い方がなされているが、そもそも計画停電とは何のため行われたのか。

計画停電とは本来、電力の需給バランスが大きく崩れた時に、その制約の中で可能な限り安定供給を確保する、すなわち、電力システム全体が停電してしまう『ブラックアウト』を未然に防止するために実施されるものだ。「強引な計画停電」という言い方がなされているが、実際は、世界中の系統運用者のマニュアルに掲載されている正当な需給安定化方策である。

日本でこそ、計画停電は先の震災後のものが戦後初であったが、世界を見れば先進国であっても実施事例は相当ある。2011年、震災の1か月前にはアメリカのテキサス州で実施されたし、2011年夏には韓国でも実施された。いずれも東京電力ほど過酷とは言えない需給状況の下で実施されている。東京電力は、千年に一度と言われる震災と津波によって、発電設備の3分の1を一気に失ったのである。

先の図1を見れば、例えば、フランスやイギリスやスペインやイタリアが何らかの災害によって発電設備の3分の1を一度に失ったとしたら、他国からの電力融通でも間に合わず、同じように計画停電に踏み切るであろうことは想像に難くない。「フランスが真っ暗な一方、ドイツはこうこうと電気がついている」というようなことも十分起こり得る。

電力供給システムの緊急時への備えについては、「N-1基準」という万国共通の考え方がある。システム内にN個の設備があるとして、「1設備がトラブルで欠けても(N-1)停電しない。2設備以上がトラブルで欠けた場合(N-2)の停電は許容する」という考え方である。N-2にも対応するとコストがかかり過ぎる一方で、このようなトラブルの頻度は低いためにこのような取り扱いを万国共通で行っている。

今回の事象はN-10以上であった。これに対応できるシステムは、世界中どこを探してもない。計画停電に対して国民感情が批判的になるのはやむを得ないが、震災から得た教訓を踏まえて改革を進めるに当たっては、きちんとした事実認識に基づく議論が必要である。(つづく)