同業者を批判することには少々抵抗はあるが、書く。当方は、独週刊誌シュピーゲルの取材力に「驚く」というより、「恐れ」を感じている。シュピーゲル誌記者からインタビューの申し出を受けた政治家は「俺のことで何かを掴んだのではないか」と心配になってくるといわれるほどだ。シュピーゲル誌の追及を受ければ、大統領のポストも吹っ飛んでしまう。多くの政治家の屍が週刊誌の編集部には積み重なっているからだ。

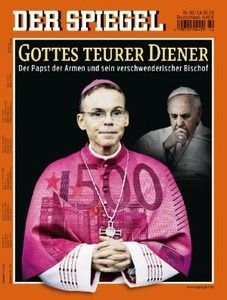

▲フランツ・ペーター・テバルツ・ファン・エルスト司教問題を報じる独週刊誌シュピーゲル最新号の表紙

シュピーゲル誌の最近の独リンブルク司教への激しい追及記事を読んでいると、その記者たちの取材力に喝采を上げるより、一種の「恐れ」を感じてしまうのだ。当方はコラム欄で「独リムブルクのフランツ・ペーター・テバルツ・ファン・エルスト司教(53)は目下、四面楚歌のような状況下にある。その直接の原因は司教区内で教区センター(聖ニコラウス)や司教邸の建設で3100万ユーロの費用を投入していたことが判明し、“贅沢で華美志向”という批判が教会内で湧いている」と書いたが、テバルツ・ファン・エルスト司教追及は今始まったばかりではない。シュピーゲル誌は昨年、同司教がインドのスラム街視察の際、ファースト・クラスのチケットで飛んだという事実を暴露して、司教の奢侈な生活ぶりを報じている。最近では、「司教は1万5000ユーロの風呂場を造らせた」と報じたばかりだ。

シュピーゲル誌を読む限りでは、司教は文字通り四面楚歌だ。司教はバチカン法王庁に今回の騒動について説明するためにローマに飛んだが、「辞任は時間の問題」といわれている。奢侈な生活をする“悪なる司教”は正義を叫ぶペンの前に追い込まれてしまった、という状況だろう。

シュピーゲル誌は昨年、ウルフ独大統領を辞任に追い込んだばかりだ。クリスチャン・ウルフ独大統領は、ニーダーザクセン州首相時代(2008年)、知人の実業家夫妻から低利の住宅ローン(50万ユーロ)を借りて住居を購入したり、友人から豪華な接待を受ける一方、その返礼に友人の事業を間接的に支援した疑いがもたれていた。

シュピーゲル誌の連日の追及を受けたウルフ大統領は低利の住居ローンを受けた事を認める一方、「混乱を与えたことは申し訳ないが、誰とも不法な取引きはしていない」と弁明したが、メディアの追及は収まらず、ついに白旗を上げて辞任した。シュピーゲル誌を読む限りでは、ウルフ大統領は明らかに汚職政治家だ。それを追求したシュピーゲル記者たちは国家最高権威者の政治的な圧力にも屈せず良く取材した、と称賛しなければならない。

それでは、なぜ、当方は偉大な同業者の活躍ぶりに首を傾げ、「恐れ」すら抱くのかを少し説明しなければならないだろう。当方の中で「メディアは果たして当事者の生活を完全に破壊する権利はあるか」という素朴な疑問がまだ解決できないからだ。メディアは“第4権力”といわれて久しいが、既に第1権力だという人もいるほどだ。大手メディアや有名な週刊誌から追及されれば、それに対抗できる人はいるだろうか。

リムブルクの司教の場合、シュピーゲル誌は司教の奢侈ぶりを事実を集めて批判している。それは評価できるが、リンブルクの大聖堂は歴史的建物であり、その遺産を維持するために増築の際にも通常より費用は掛かることも事実だろう。ちなみに、バチカン教理省長官のミュラー大司教だけが「メディアの反司教キャンペーン」と指摘し、リンブルク司教を擁護している。一方、ウルフ大統領問題の場合、当方は何もいえないが、独メディアは、大統領の過去の蹉跌を暴露し、結果として自国の国家最高指導者の名誉を地に落とした。シュピーゲル誌は大統領家族だけではなく、国家の威信にも大きなダメージを与えたことは事実だろう。

オーストリアのワルトハイム大統領を読者の皆さんもまだご存じだろう。クルト・ワルトハイム氏はオーストリア大統領(1986年~92年)を1期、国連事務総長(72年1月~81年12月)を2期10年間務め、政治家、外交官として活躍、2007年6月、88歳の生涯を終えた。同氏は大統領時代、ナチス戦争犯罪容疑問題で国際社会、世界ユダヤ協会から激しい批判に晒された。同氏は大統領時代、バチカン法王庁以外の国から招待状を受けたことがなく、「さびしい大統領」と揶揄されたほどだ。

ワルトハイム氏が再選出馬を表明した直後、同氏が旧ユーゴスラビア戦線でナチス軍の通訳将校として従事していた時、「ナチス軍の虐殺に関与していた」という疑いが浮上してきた。特に、米メディアから同氏は連日、批判された。ワルトハイム氏は「自分は通訳将校に過ぎなかった。虐殺問題には全く関与していないし、できる立場でもなかった」と説明したが、メディアの攻撃を止めることはできなかった。最終的には、再選出馬断念を決めた。同氏は後日、メディアの攻撃に対して「返答」という著書を出版し、異常なメディア個人攻撃を批判し、「私の家族も大きく傷つけられた」と述懐している。

ちなみに、ワルトハイム氏の過去問題を調査する国際歴史家委員会は「同氏が戦争犯罪に関与していた事実はなかった」と発表したが、反ワルトハイム・キャンペーンを展開中のメディアは関心を払わなかった。同氏が再選出馬を断念すると、米メディアの代表、CNN放送記者たちは直ぐに帰国していった。使命を果たした、というばかりにだ。

当方はその後、ワルトハイム氏と単独で会見できる機会を得た。同氏は会見前に「君の質問内容を先に説明してくれないか」と頼んできた。戦争犯罪問題を追及されるのではないかと懸念していたのだ。当方は「国連の役割」について同氏の10年間の国連事務総長時代の経験を踏まえてインタビューするつもりだったので、質問内容を説明すると、「分かった。インタビューを始めてくれ」といった。当方はその時、国連事務総長、大統領といった要職に従事してきたワルトハイム氏がメディアの激しい攻撃を受け、応戦もできず委縮してしまった哀れな老人のように見えた。

当方がシュピーゲル誌の取材力に驚くと共に「恐れ」を抱くのはワルトハイム氏の過去問題をじかに目撃し、同氏と会見した体験からきたものだろう。メディアは政治家の腐敗や問題を追及する際、読者に可能な限り正確な事実を提供する義務があるが、裁判官を演じてはならないと強く感じている。メディアは正義の仮面をかぶり、相手を審判してしまうケースが少なくないからだ。事実を積み重ねることだけが、メディアに求められている役割ではないか。

蛇足だが、付け加える。誰がメディアに権力を与えたか、ご存知だろうか。旧約聖書によると、天使長ルーシェル(蛇)はエバに「(エデンの園の中央の木の実を)取って食べるなと神はほんとうに言われたのですか」と尋ねる一方、「その実を取って食べると、神のように善悪を知る者となるのです」と嘘をついたのだ。嘘情報を広げた最初のメディアはルーシェルだったわけだ。われわれメディア関係者はルーシェルの嘘情報に騙されないように常に自省すべきだろう。

編集部より:このブログは「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2013年10月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。