厚労省は2014年6月3日、国民年金や厚生年金など年金財政の長期見通し(いわゆる「財政検証」)を公表した。これを受け、メディアでは様々な論考が出てきている。

財政検証は法律に基づき5年に一度行われるが、今回の検証は、これまでと違い、名目運用利回りや実質賃金の伸び等の異なる条件で8つのケース(持続可能なケースと持続困難なケース)を並列で示したのが特徴である。

政府は2004年の年金改革で、現役世代の手取り平均収入に対する年金の給付水準(所得代替率)を約100年間50%以上に維持すると法律に明記し、50%を割る場合は制度改正を義務づけているが、今回の検証では、楽観的な高成長を前提とする5ケースでも、現在62.7の所得代替率は50%程度に低下し、約30年後の給付水準は2割減となることを明らかにした。

他方、慎重な立場から低成長を前提とする3ケースでは、所得代替率は50%を割り込み、状況によっては国民年金や厚生年金の積立金が枯渇することを明らかにした。民間予測では実質経済成長率が2020年から40年頃にマイナスに陥るとの試算もあるが、この3ケースのうち、こうしたシナリオに近いケース(成長率が24年度以降マイマス0.2%)では58年度に所得代替率は約4割まで低下する。

このような状況の中、アゴラでは早速、土居氏が2つの興味深い論考(コラム1、コラム2)を掲載し、財政検証の中身を検証・評価している。

また、財政検証については、その高過ぎる年金積立金の運用利回りに対する批判も多い。それは事実だが、以下では、このような論考を補完する目的で、年金・財政検証につき、私が考える3つの死角を取り上げておきたい。3つの死角とは、

第1 増税の限界による国庫負担の限界

第2 所得代替率が招く誤解

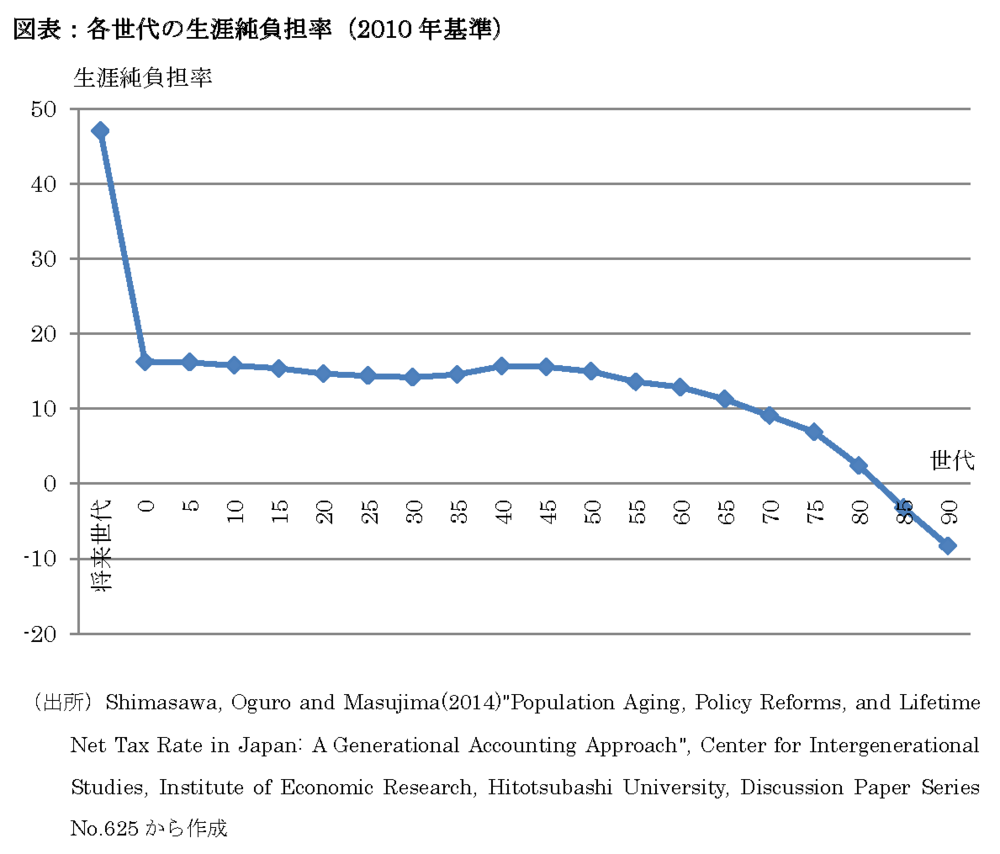

第3 受益と負担の不透明性(世代間公平)

である。以下、順に説明しよう。

まず、第1の死角は、「増税の限界による国庫負担の限界」である。年金の財源は、保険料収入、積立金の運用収入、国庫負担の3つがあるが、そもそも、財政検証では「年金の国庫負担が自動的かつ安定的に入ってくる」ことを前提としている。まるで、増税や歳出削減の努力をしなくても、国庫負担の財源が確保でき、「国庫負担は天から降ってくる」かのような前提である。しかし、この前提は非現実的で甘い。現在のところ、国庫負担の財源は税や国債発行で調達したマネーであり、財政赤字が拡大する中、その多くは財政赤字で賄っているのが現状である。

以前のコラムでも説明したように、ここ10年間で、年金を含む「社会保障給付費」は約2.6兆円(年平均)のスピードで伸びてきている。平成25年度の社会保障給付費110兆円(年金約50兆円、医療約35兆、介護約9兆円など)の財源構成は、社会保険料収入が約60兆円、資産運用収入が約10兆円、残りの約40兆円は公費(国=約30兆円、地方=約10兆円)で賄う仕組みとなっている。そして、このうち国が賄う公費(社会保障関係費)は、毎年約1兆円のスピードで膨張している。

消費税5%の増税(5%→10%)を行っても、金利低下ボーナスの終了による国債の利払い費の増加もあることから、以前のコラム(消費増税5%の延命効果は約4年、財政の長期推計が必要な理由)でも説明したように、消費税率が10%に引き上がっても、その後、抜本的かつ追加的な財政再建を行わない限り、近い将来、財政は破綻する。

破綻回避に向けた歳出改革の中心となるのは社会保障であることはいうまでもないが、社会保障費の抑制をせず、財政を安定化するには、最終的に消費税率を30%程度まで引き上げる必要があるとの試算が多い。

欧州の付加価値税も25%前後であることから、増税の限界がある場合、社会保障費の抑制に踏み込む必要があり、社会保障関係費(約30兆円)の約3割を占める年金の国庫負担に回す公費にも限界があるはずだ。その場合、「年金の国庫負担が自動的かつ安定的に入ってくる」という財政検証の前提は崩壊する。

第2の死角は、「所得代替率が招く誤解」である。所得代替率は「現役男子の手取り平均収入に対する年金の給付水準」をいうが、公的年金で単純に所得代替率という場合、それは「モデル世帯」の所得代替率を指す。モデル世帯とは「専業主婦世帯」で、夫は平均的な収入で40年間働いたサラリーマン、妻は40年間ずっと専業主婦の世帯をいう。

そして、大雑把なイメージとして、2014年度におけるモデル世帯の年金額は、夫の年金額が年間約180万円(=月額15.4万円)、妻の年金額が年間約77万円(=月額6.4万円)で、合計約260万円(=月額21.8万円)である。

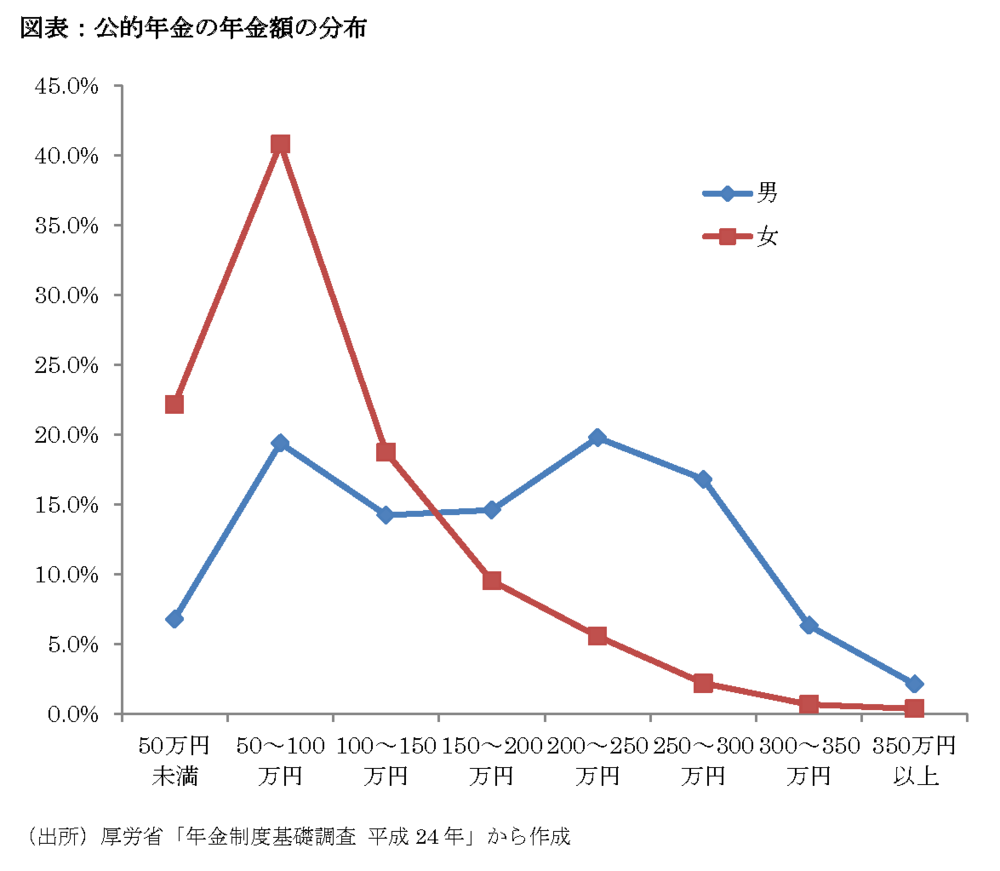

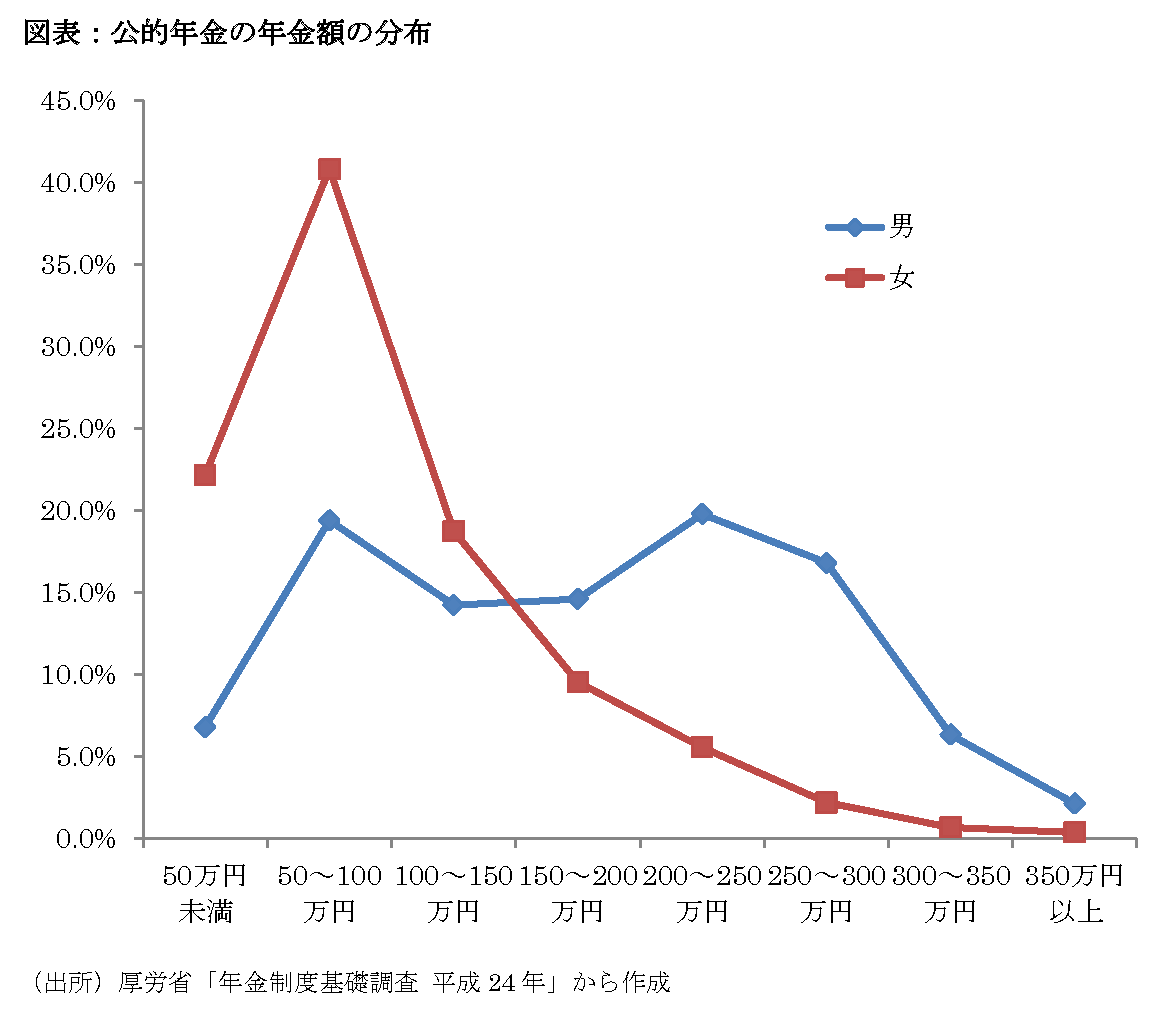

しかし、モデル世帯の年金額は「現実の年金分布」とは相当かけ離れている。それは、厚労省「年金制度基礎調査 平成24年」から作成した以下の図表(男女別の年金分布:年額)から読み取れる。例えば、モデル世帯との比較でみると、200万円~250万円の年金を受け取る男性は19.8%程度いるものの、200万円未満の年金額しか受け取っていない男性は55%もいる。150万円未満は40.4%である。

この理由は「上記の年金分布には、自営業等で国民年金しか受け取っていない者も含まれているため」であるが、モデル世帯の所得代替率は誤解を招く可能性がある。

また、そもそも、所得代替率は、年金額を過大に見せる定義となっている。というのは、分母の「現役男子の平均収入」は手取り(税や社会保険料を支払った後の金額)であるが、分子の「年金の給付水準」は額面(税や社会保険料を支払う前の金額)であるからである。

では、分母を「現役男子の課税前の平均収入」に変更すると、課税前ベースで比較した所得代替率はどの程度変化するだろうか。2014年度の所得代替率は62.7%であるが、分母の「現役男子の手取り平均収入」は年間約418万円(月額34.8万円)、分子の「年金の給付水準」は年間約260万円(月額21.8万円)である。

分母の「現役男子の手取り平均収入」(年間約418万円)について、専業主婦世帯(配偶者以外の扶養親族2名)で概算すると、課税前の年収は約500万円と見込まれる。課税前ベースで比較した所得代替率は2割減の50.2%となる。

今回の財政検証では、楽観的な高成長を前提とする5ケースでも、現在62.7の所得代替率は50%程度に低下し、約30年後の給付水準は2割減となることが明らかとなった。このため、課税前ベースで比較した所得代替率では、約30年後の給付水準はもっと低いはずだ。

そして、年金分布という視点で、所得代替率のみに着目して財政検証を行うリスクは、これから急増する低年金の貧困高齢者の存在を無視してしまうことである。以前のコラムでも説明したように、マクロ経済スライドが順調に稼働したとき、等価所得が100万円未満の貧困高齢者が急増していき、今の若い世代が高齢者になる2050年には現在の約2倍の約25%にも達する。このように、貧困高齢者が急増する理由は、マクロ経済スライドが年金の比例部分のみでなく、基礎部分にも切り込み、年金を実質的に削減する仕組みとなっているためである。

(法政大学経済学部准教授 小黒一正)