国家の体をなしていない「イスラム国」は、主権国家が本書のいう組織された偽善であることを示すマンガである。国際政治学でよく知られているように、現在の国際秩序はナッシュ均衡ではない。つねに国際協調から逸脱することによって、利益を得ることができるからだ。

主権の概念には、大きくわけると国内的な主権と国際的な主権があり、後者の中でも近代国家に特有の概念を本書はウェストファリア的主権と呼ぶ。これは形式的には1648年のウェストファリア条約で成立したが、国際的に制度化されたのは第1次大戦後の国際連盟であり、いまだに安定した制度になったことがない。

ウェストファリア的主権の最大の弱点は、それが領土から他国を軍事的に排除する権限に依存していることだ。たとえば尖閣諸島を日本が領有することは、経済的にはほとんど意味がない。資本移動の自由な世界では、情報ネットワークが世界のインフラなので、そのセキュリティのほうが重要な境界である。

主権国家が宣戦布告して行なう古典的な戦争は、第2次大戦以降ほとんど起きたことがない。ほとんどの戦争はゲリラやテロリストなど、国家と無関係な集団が起こしている。

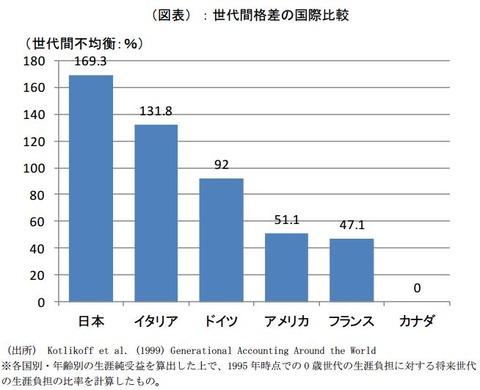

このように主権国家がアナーキーの側から挑戦を受ける一方、ギリシャの問題にみられるように、国際的にもその矛盾を悪用するモラル・ハザードが出てきた。ギリシャがユーロを離脱すると、EUは(独立の司法権をもつ)主権国家としてのギリシャの債務を整理する権限をもっていないので、銀行団は「再交渉」に応じざるをえない。

本書は主権国家の他にもいろいろなシステムを検討し、植民地支配が意外に有効に機能したという。それは16世紀に始まり、20世紀まで続いた制度で、主権国家よりはるかに寿命が長い。大英帝国はEUのように最終的な決定者のいない共和制ではなく、イギリス国王という決定者をもち、帝国主義戦争に勝ち残った。英連邦(British Commonwealth)の「ゆるやかな植民地支配」はよくできたしくみで、成長率は最高である。

日本が近代国家になれた原因は、法的な領土の境界と実質的な国民の境界が(たまたま)一致していたからだが、実は本来の意味での主権者はいない。戦前の天皇も戦後の国民も、実質的な主権をもたない。ジョン・ダワーなどの指摘するように、日本はサンフランシスコ条約でアメリカの属国になったのだ。それはKrasnerの定義でいえば、英連邦の自治領(Dominion)のようなもので、ウェストファリア的主権はもっていない。

しかし自治領が主権国家より悪いとは限らない。主権国家は西欧でもここ100年ぐらいの不安定な制度であり、日本の伝統になったことは一度もない。岸信介はこの状態を脱却しようとしたが、「吉田ドクトリン」は日本人の平和ボケ体質に適応してしまった。安倍首相の気持ちはわかるが、日本がサンフランシスコ条約以来の「戦後レジーム」を打破することにはもう大した意味がない。

アメリカの核兵器に日本がただ乗りできる日米同盟は――プライドさえ捨てれば――天の恵みともいうべきものだ。ソ連の自治領になった東欧諸国にくらべれば、日本の幸運は明らかだ。ナショナリズムも愛国心もウェストファリア的な自己欺瞞であり、日本人の多くは関心をもっていない。

むしろ最大のリスクは、アメリカがいつまでただ乗りを許してくれるかだ。ウェストファリア的な主権国家になる夢を捨て、日米同盟を日米連邦に進化させることが、野党の対抗軸になりうる。そのためには集団的自衛権を積極的に行使し、TPPで日米経済をアジアと統合する必要がある。