日本原子力研究開発機構の運営する高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市)

斉藤 伸三

斉藤 伸三

日本原子力研究開発機構・特別顧問、元同副理事長

元原子力委員会委員長代理

1・はじめに

高速炉、特にもんじゅの必要性、冷却材の選択及び安全性についてGEPRの上で議論が行われている(注1、2、3)。この中、高速炉の必要性については認めながらも、ナトリウム冷却高速炉に疑問を投げかけ、異なるタイプで再スタートすべきであるとの主張がなされている。

冷却材に関しては高速炉開発の60年以上の歴史の中で国内的、国際的に度々議論され、総合的に評価して現在、ナトリウムが使用されており、技術的な検討の詳細は既に下記記事にも紹介されている。

そこで、筆者は本稿では、「高速増殖原型炉もんじゅの安全確保の考え方」(以下、「安全確保の考え方」)(注4)をまとめた者として、もんじゅの安全性に限定し述べる。この「安全確保の考え方」は、客観的に安全確保上の主要事項を「要求」としてまとめたものであり、国内及び国際的な専門家によるレビューも受けたものである。ここでは、紙数の都合上要点を記し、また、サイトで指摘のあったもんじゅの安全確保上の技術的論点に関し見解を述べる。

(1)「もんじゅをどうするべきか」GEPR、2015年11月24日

(2)「もんじゅ再稼動、安全性の検証が必要」GEPR、2016年4月3日

(3)「もんじゅ型、ナトリウム冷却炉の安全性は高い」、GEPR、2016年5月9日

(4)「高速増殖原型炉もんじゅの安全確保の考え方」、日本原子力研究開発機構、2014年

2・ナトリウム高速炉は軽水炉と異る冷却しやすい安全上の特徴がある

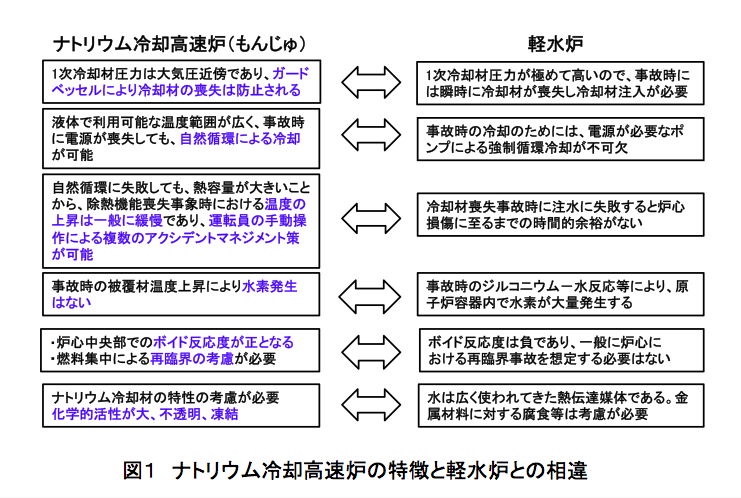

もんじゅ型の高速炉では炉心の出力密度が極めて高いことから冷却材として伝熱特性に優れる液体金属としてナトリウムが選択されている。多くの原子炉で冷却に使われる軽水(通常の水)と異なる特徴を有しており、システムの設計、安全性確保の面から異なった対応となる。図1に両者を比較してまとめて示したので、要点のみを以下に記す。

(図1)

最も大きな相違は、大気圧下で水の液体である範囲が0~100℃であるのに対し、ナトリウムは98~883℃であるので、発電のために軽水炉では1次系圧力を高圧にする必要があるが、ナトリウム冷却炉では1次系圧力を上げる必要がない点である。

最も大きな相違は、大気圧下で水の液体である範囲が0~100℃であるのに対し、ナトリウムは98~883℃であるので、発電のために軽水炉では1次系圧力を高圧にする必要があるが、ナトリウム冷却炉では1次系圧力を上げる必要がない点である。

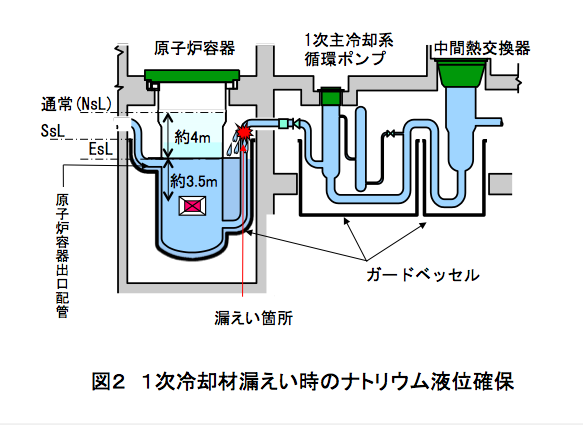

このため1次冷却系配管の破損事故を想定した場合、軽水炉では極めて短時間に冷却材が喪失し、緊急時炉心冷却系が直ちに作動しないと炉心溶融、さらに圧力容器メルトスルーへと事故が進展する可能性が大きい。一方で、ナトリウム冷却炉であるもんじゅでは同種の事故を想定しても冷却材が容易に喪失することはなく、また炉心も露出することがないようにガードベッセルを設置している(図2)。

(図2)

さらにナトリウム冷却炉では、冷却材であるナトリウムが伝熱特性に優れ、密度差が大きくなることにつながる液体温度範囲が広いことを利用して、もんじゅのように自然循環冷却が可能な設計としている。

このようにこうした冷却が容易である上、事故時における温度の上昇もは緩慢である。これを考慮すれば、福島第一原子力発電所事故のような溶融した燃料による圧力容器(高速炉では原子炉容器と呼ぶ)のメルトスルーに至ることは想定し難い。さらにナトリウム冷却高速炉では冷却材と燃料被覆材との反応により水素が発生することはない。福島事故では、この水素が爆発して原子炉建屋が破損、事故対応を困難にした。

一方で、ナトリウム冷却高速炉では、重大事故時にナトリウム沸騰などに伴うボイド(空洞)形成による正の反応度効果、つまり加熱が加速する状況の出現や燃料集中による再臨界の可能性がある。またナトリウムは空気や水に対して化学的に活性であるため1次冷却系の周囲の雰囲気は不活性ガスとしているが、このような対策を取っていない2次系冷却システムにおいてこれらの影響を考慮する必要がある。

このようにナトリウム冷却高速炉は軽水炉と異なる特性を有することから、その安全確保に関する要求は軽水炉との相違を十分に考慮する必要がある。

3・ナトリウムは安全に制御できる

もんじゅを含め高速炉ではナトリウムが存在する箇所は水を用いず、1次冷却系設備の周囲の雰囲気は不活性の窒素ガスとし、ナトリウム漏えいが発生しても空気との接触による燃焼を防止している。

一方、2次冷却系に関しては、もんじゅにおいて、1995年に配管から約640kgのナトリウムが漏えいする事故が発生した。しかし、海外の数10例のナトリウム漏えい事故と同様、炉心冷却への影響や周辺環境への放射線の影響はなかった。

事故の原因は、配管に設置した温度計の細管部の設計が不適切だったため流力振動で破損したものである。事故後、振動しない設計に改良するとともに、運転時の操作としてナトリウム漏えいを検出後、直ちに原子炉を停止し、漏えい配管からナトリウムを緊急に抜き取れるよう対策も行った。

さらに蒸気発生器における伝熱管の破損によるナトリウムと水の反応に対しては種々の異なる検出器を設備し、早期に事象の発生を検知して水・蒸気の隔離やブロー、発生水素ガスの大気放出・燃焼処理などの対策が施されている。また、このような事象が発生しても、炉心との間に中間熱交換器が存在し炉心に影響を及ぼさないことは確認済みであり、放射性物質を環境に放出することはない。

これらは数多くの実験を積み重ねた成果に基づくものである。また万一、これらの事象が進展拡大しても、漏えいループの影響が他の健全なループに及ばないよう物理的に分離されている。

4・損傷炉心燃料の原子炉容器内保持は不可能か-重大事故の防止と影響緩和に関する考え方

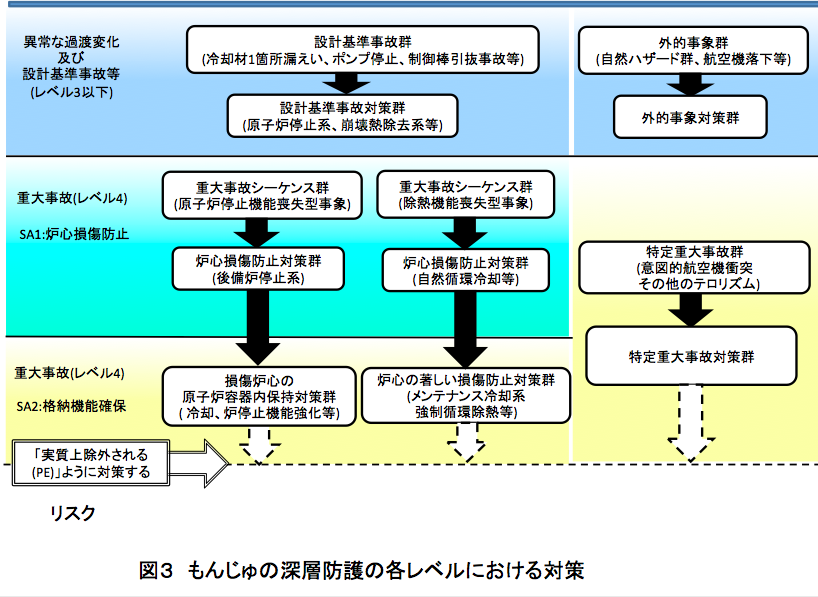

高速炉の安全確保は、軽水炉と同様、深層防護の考え方に基づき行われるべきであり、図3に示すように確率論的リスク評価(PRA)に基づけば重大事故に至る可能性のある代表的事故としては、原子炉停止機能喪失型事象と除熱機能喪失型事象が想定される。

したがって、「安全確保の考え方」の要求では、「炉心損傷事故に至る可能性のある原子炉停止失敗に起因する事象と除熱失敗に起因する事象について、安全機能の喪失状態及び事象進展をPRA等も参考にして適切に考慮し、必要な設備対応(ハード)及び操作管理・体制面(ソフト)での対応から成る適切なアクシデントマネジメント(AM)策を講じること」としている。

(図3)

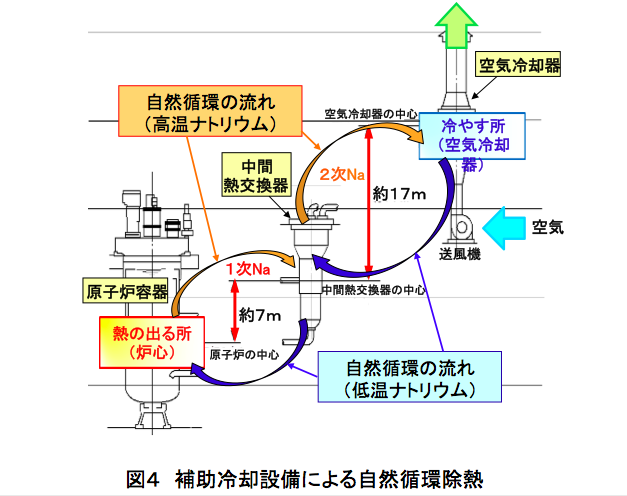

除熱機能喪失型事象については軽水炉と同等のバックアップ電源の確保に加え、電源を必要としない自然循環による補助冷却設備での冷却(図4)、さらにそのバックアップとしてメンテナンス冷却系の起動等が炉心損傷を防止するために設備されている。

(図4)

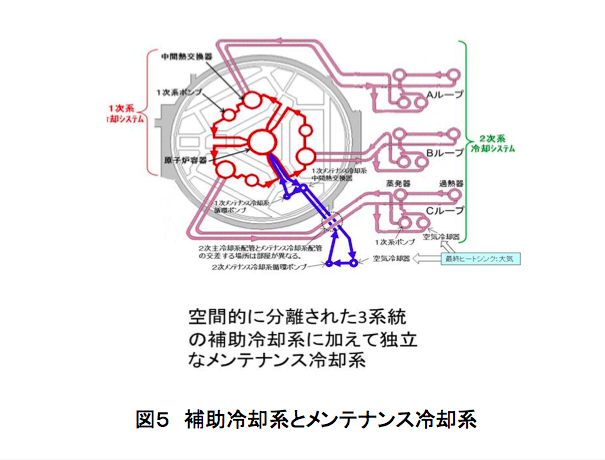

これらの補助冷却設備は独立の3系統から成り(図5)、また位置的分散も図っているので外的要因による空気冷却器ダンパ(開閉器または流量調節器)の同時故障の可能性は低く、さらに短時間に手動でダンパを開くことも可能である。なお、自然循環冷却では送風機の作動は元々期待していない。

また独立の3系統及びメンテナンス冷却系等を具備し、原子炉容器内の液位も維持する方策を有したシステムにおいて、一次冷却系がすべて循環停止状態になることを想定する必要はないであろう。

(図5)

一方で原子炉停止機能喪失型事象において、万一炉心が損傷した場合においても、損傷した燃料の崩壊熱は原子炉容器内の液体ナトリウムを介して最終ヒートシンクである大気まで熱輸送されることにより冷却が可能である。また、燃料デブリの影響は、詳細な評価を実施しているが、図6に示すように炉心下部構造物において冷却され原子炉容器のメルトスルーへと進展する可能性は無視出来る程度に低い。

(図6)

5・おわりに-高速炉の安全性に注目を

「安全確保の考え方」は、福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ、国際的な深層防護の考え方、ナトリウム冷却炉の特徴を踏まえた高速炉に関する国際的なコンセンサスに沿ったものとなっている。本考え方は、ナトリウム冷却高速炉の安全確保上の主要な要求事項をまとめたものであるが、もんじゅは、この要求に基づき重大事故の発生防止と万一、発生した場合の影響緩和が十分取れるものと判断している。

高速炉は初号機の運転開始は60年以上前で軽水炉と変わらず古く、一方、運転実績は軽水炉と比較して少ないが、チェルノブイリ、福島第一原子力発電所、スリーマイル島のような過酷事故を発生していないのは偶然であろうか。

今後、もんじゅに関する新規制基準の見直しがされるものと思うが、軽水炉の例に捉われることなく、ナトリウム冷却高速炉の特徴を十分踏まえた議論を期待したい。