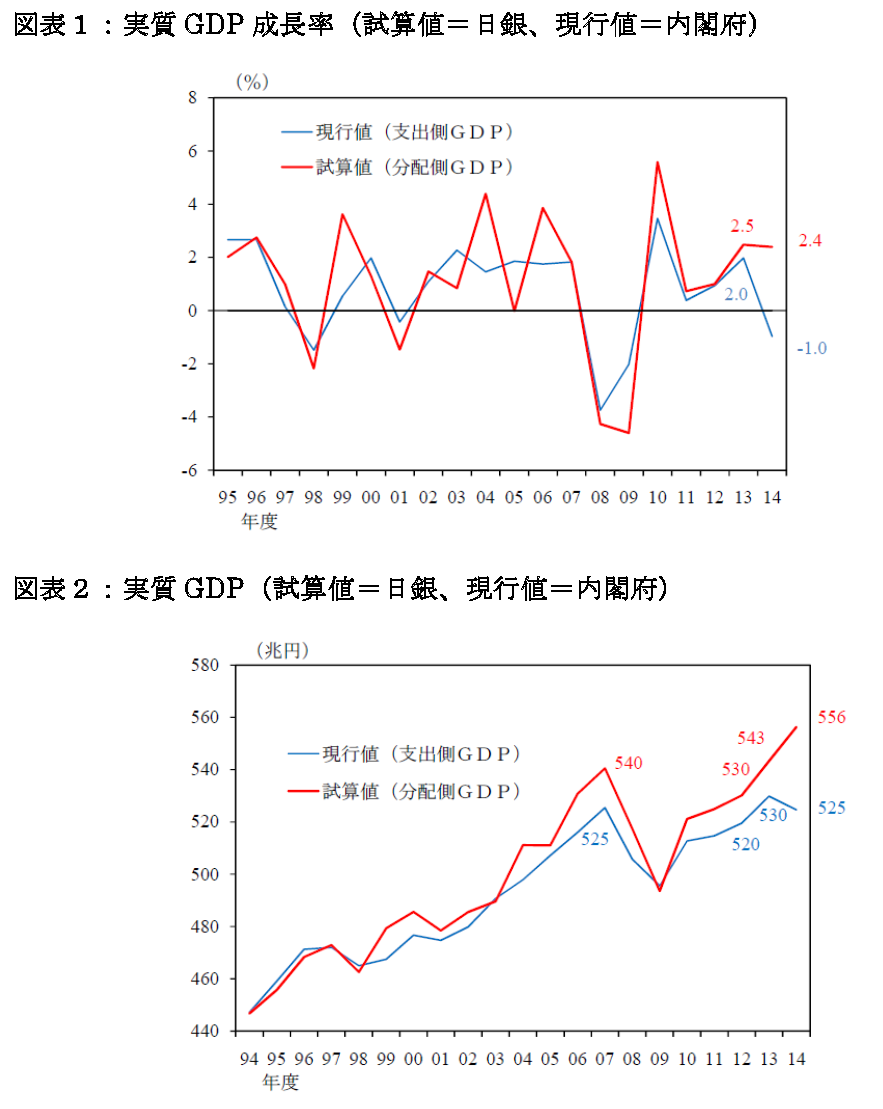

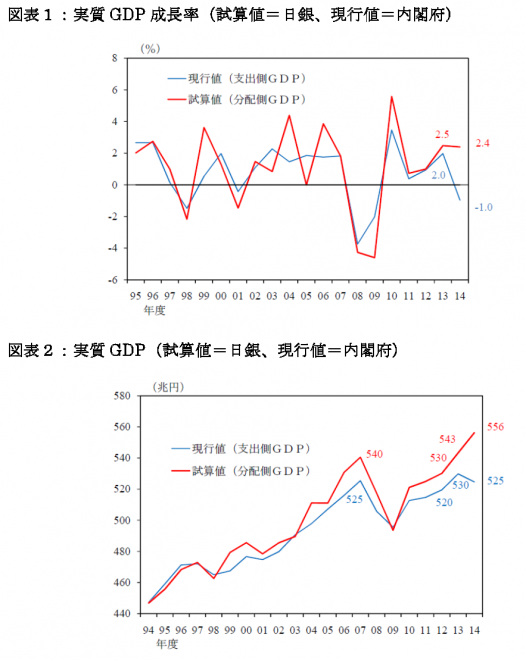

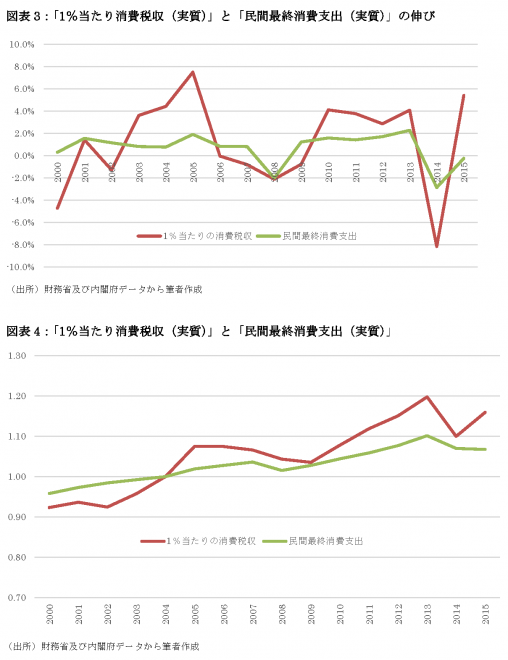

国内総生産(GDP)に関する統計は一国の基盤を成すが、「税務データを用いた分配側GDPの試算」という日銀の論文に関心が集まっている。論文は日銀の公式見解ではないが、「税務データを利用して分配側のGDPを独自試算したところ、消費増税(税率:8%→10%)を実施した2014年度の実質GDP成長率がプラス2.4%であった」という内容だからである。他方、内閣府の公式推計では、2014年度の実質GDP成長率はマイナス1%ということになっている(図表1や図表2参照)。

日銀・論文の試算が妥当か否かは様々な角度での精査が必要だが、このような試算が一定の説得力をもち関心を呼ぶ背景には、インターネットを通じた取引が急増しているものの、家計の消費動向に関する政府統計がその姿を十分に把握できていないのではないか、という見方が浸透し始めているためであろう。

例えば、GDP統計(国民経済計算)の構成要素の一部で、「民間最終消費支出」の大半を占める「国内家計最終消費支出」は「家計調査」等を利用しており、サンプル調査(約9千世帯)に基づく「家計調査」の問題は、消費増税のときに軽減税率を導入する場合の家計への影響などでも国会で議論となった(2016年1月18日・19日の参議院・予算委員会)。

第190回国会 参議院・予算委員会(2016年1月19日)

○国務大臣(麻生太郎君) 昨日、共産党の小池晃先生から資料提出の要請があっております。軽減税率導入によります減収額見積りと家計調査との関係についての見解について理事会に資料を提出をいたしましたが、簡潔に御説明をさせていただきたいと存じます。

消費税の軽減税率制度の減収額見積りにつきましては、消費税収の実績に見合った減収額を求めるとの考え方の下、消費税収の見込額から政府の負担額を控除し、これに家計調査から推計をいたしました課税消費支出額に占める軽減税率対象の消費支出額の割合を乗じることなどによりまして、一兆円程度と見込んでいるところであります。

なお、家計調査の一世帯当たりの消費支出額に世帯数を乗じて算出をいたしました消費総額は百三十五兆円程度でありますが、家計調査の対象といたしております消費支出に係る消費税収から推計した消費総額二百二十五兆円程度の六割程度と相なります。この相違は、家計調査が国民生活におけます家計構造を明らかにすることを目的としたサンプル調査に基づく統計であるといったことによるものと考えられます。

では、「消費税収」と「民間最終消費支出」を比較してみると、どうか。

現行の消費税法では簡易課税制度や非課税の範囲などがあるが、このような影響を除き、大雑把にみる場合、税率5%で消費税収が5であれば、「1%当たり消費税収」は1(=5÷5)で、全体の消費支出は100(=5÷0.05)である。また、税率8%で消費税収が16であれば、「1%当たり消費税収」は2(=16÷8)で、全体の消費支出は200(=16÷0.08)であり、「1%当たり消費税収」と「全体の消費支出」は比例する。

このような視点に基づき、「1%当たり消費税収(実質)」と「民間最終消費支出(実質)」の推移(2000年度-2015年度)をグラフにしてみたものが、以下の図表3や図表4である。

上記のグラフ作成において、消費税収は財務省の「租税及び印紙収入、収入額調」、民間最終消費支出(実質)やGDPデフレーターは内閣府の四半期別GDP速報(2016年1-3月期 2次速報値)を利用しており、消費税収の実質化ではGDPデフレーターを用いた(注:図表4では2004年度の各値を1に基準化)。

1989年の消費税導入から、簡易課税制度や免税点制度の見直しを含め、消費税法の改正は「平成3年改正(議員立法で同年10月施行)」「平成6年改正(平成9年4月施行)」「平成15年改正(平成16年4月施行)」「平成24年改正(平成26年4月施行)」等があることや、各企業の決算と納税期間との間にズレなどがあり、一概に比較できるものではないが、いろいろ疑問が湧く部分もあるはずだ。

この意味で、インターネットの取引が浸透する中で家計の消費動向の実態についても、日銀の論文のようなアプローチや政府統計の精緻化等によって、「個人消費の謎」解明に向け、さらに深い分析や議論が進むことを期待したい。

(法政大学経済学部教授 小黒一正)