2015年11月14日の記事の再掲。国際的に日本の保有するプルトニウムへの懸念が出ています。余剰プルトニウムは核拡散を防止するために核管理が行われていますが、専門家によると「原子炉級プルトニウム」で核兵器はつくれないとのことです。

元原子力発電環境整備機構理事 河田東海夫

ビキニ環礁の水爆実験

「原子炉級プルトニウムで核爆弾が作れるか?」という議論は過去40年間にわたって何度も繰り返して行われてきた。その結論を一言でまとめれば、核爆弾が広い意味での「核爆発装置」を意味するのであればイエスであり、ミサイルに搭載する核弾頭を意味するのであればノーである。

日本が現在国内外に保有しているプルトニウムの総量は約48トンであるが、そのほとんどは「原子炉級プルトニウム」である。10月23日の朝日新聞社の社説では、その48トンを「原爆6000発分」と表現しているが、これを使えば日本がすぐにでも強大な核兵器国になれるといわんばかりの、きわめてミスリーディングな表現だ。

原子炉級プルトニウムと兵器級プルトニウム

原子炉でウラン燃料を燃やすと、副産物としてプルトニウムができる。はじめのうちにできるのはプルトニウム239(Pu239)という同位体で、核分裂の効率が良く、原子炉の燃料や核爆弾の理想的な原料になる。しかしウラン燃料を長時間燃やし続けると、ほかにPu240やPu241などの高次の同位体が次第に増えてくる。

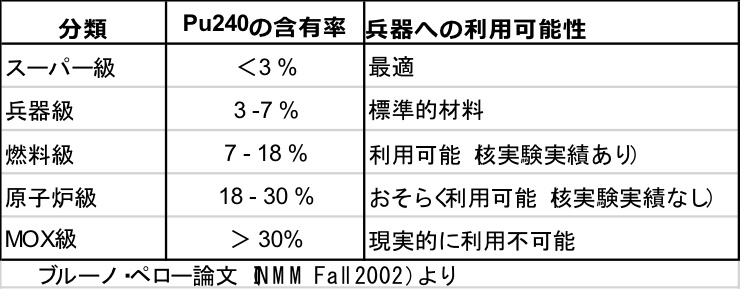

高次の同位体が増えると、中性子や熱の発生が増えて、まともな核爆弾は作りにくくなる。軍事用兵器としての核爆弾を作る場合は、高い信頼性が求められるので、「兵器級プルトニウム」とよばれるPu239の純度が高い(93%以上)プルトニウムが使われる。一方、原子力発電所(軽水炉)で燃やした燃料中にできるプルトニウムの場合、高次の同位体が増え、Pu239の濃度は50~60%程度に落ちてしまう(注1)。こうしたプルトニウムを「原子炉級プルトニウム」と呼ぶ。プルトニウムの品位については、今日ではPu240(中性子や熱の発生が大きい)の含有率を指標として図1のように分類されている。

図1 プルトニウム品位の分類

核爆弾の原理

ウラン235(U235)やPu239は、中性子をあてると核分裂を起こしてエネルギーを発生するが、その際2~3個の新しい中性子が飛び出す。その中性子が周りのU235やPu239にあたると新たな核分裂が起こり、その結果生じる中性子がさらに新たな核分裂を起こす。こうした現象を核分裂の連鎖反応と呼ぶ。

U235やPu239のかたまりが小さいと、中性子の多くが外に漏れ出てしまい連鎖反応はうまくつながらない。しかし、ある適量を集めると、中性子の漏れが減って連鎖反応がうまくつながり、核分裂が一定割合で持続する状態を達成できる。こうした状態を「臨界」と呼ぶ。さらにたくさんの量を集めると、漏れはさらに減り、核分裂で発生する2~3個の中性子のほとんどが連鎖反応に寄与できるようになるため、核分裂はネズミ算的に急増する。こうした状態を「超臨界」と呼ぶ。

プルトニウムを用いる核爆弾は、中心部が空洞になっているプルトニウムの金属球の周りを高性能火薬で包み、外側から一斉点火することで、同心円状に内側に向かう爆発を起こし、その衝撃波で中空金属球を中心に向かって押しつぶす。この操作を「爆縮」という。

空間的に分散していたプルトニウムを一挙に中心に押し固めるのである。こうすることで瞬時に「超臨界」状態を達成し、その瞬間に中性子をあてると爆発的に増大する連鎖反応が起こり、巨大なエネルギーが生まれる。これがプルトニウム型核爆弾の原理である(注2)。核爆弾では超臨界達成にタイミングを合わせて中性子を発生させる装置が、核爆発の点火装置として重要な役目を果たす。

原子炉級プルトニウムの課題その1:早期爆発の問題

原子炉級プルトニウムでは本格的な核爆弾はきわめて作りにくくなる。その原因は2つある。

一つは、高次の同位元素が増え、それらから多量の中性子が発生することである。このため、原子炉級プルトニウムを使った場合、核爆発の点火装置が常時つきっぱなしのような状態が生じる。その結果、爆縮の途中段階から連鎖反応が始まってしまい、そのエネルギーでプルトニウム金属球が超臨界になる前に蒸発飛散してしまう。

この現象は「早期爆発」と呼ばれる。いわば「湿った爆弾」になってしまい、十分な爆発威力が発揮できないのである。ただし、その場合でも爆発威力は広島や長崎の原爆の10分の1程度が期待できるとの見解があるが、きわめて粗い近似計算による推定でしかなく、実際に原子炉級プルトニウムを使ってそれを実証した実験例は一つもない。

「原子炉級プルトニウムで核実験成功」との虚報

1994年6月27日に民主党クリントン政権下の米国エネルギー省(DOE)は「1962年に原子炉級プルトニウムを用いた核爆発装置の実験に成功している。爆発力は20キロトン以下であった」という発表を行った(注3)。

翌日の朝日新聞はそれを「商業炉のプルトニウム:核爆発、成功していた」との見出しで報じた。しかし上述実験に使われたプルトニウムは今日の定義で言う「原子炉級」ではなく「燃料級」のプルトニウムであった。

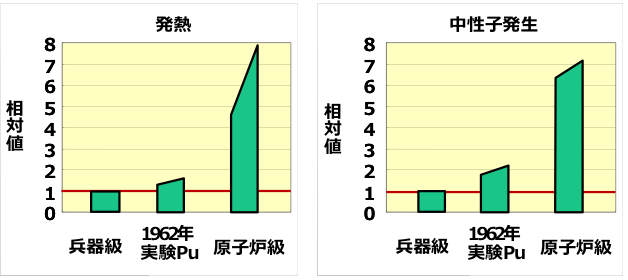

実際に使われたのは、英国の軍事用プルトニウム生産と発電を兼ねた二重目的の原子炉で生産されたプルトニウムであった。その発熱や中性子発生量を兵器級や原子炉級のプルトニウムと比較して図2に示す。

この図を見れば、実験に使われたプルトニウムの特性は、実際には兵器級のそれにかなり近く、とても原子炉級と呼べるものではなかったことがわかる。1994年のDOE発表は、事実を捻じ曲げた「虚報」だったのである。当時の英国の原子炉は軍事目的を兼ねた炉であり、運転主体の英国原子力公社も核兵器生産の責任母体であった。それは決して「商業炉」と呼べるものではない。朝日新聞の「商業炉のプルトニウム」との報道は、DOEの虚報にさらに嘘を塗り重ねた二段重ねの虚報といえる。

図1 1962年の核実験で使用されたプルトニウムの推定特性

DOE虚報の舞台裏

DOEの虚報は、1994年5月にDOE原子力局長に、著名な反核・環境保護団体NRDC(天然資源防衛協議会)のシカゴ事務所の役員であったテリー・ラッシュ氏が指名されたことに端を発する。

彼と近しい関係にあり、反プルトニウムNGOとして有名なNCI(核管理研究所)のレーベンソール所長らが仕掛けたもので、彼らの情報公開請求にこたえる形で就任間もないラッシュ局長が前述の発表を行ったのである。

古い時代には「燃料級」の同位体組成までを含めて「原子炉級」と呼ぶ時期があった。あえてその古い定義による「原子炉級」という言葉と「爆発力20キロトン以下」という情報のみを流すことにより、現在の定義による原子炉級プルトニウムであたかも相当量の威力の原爆ができそうなイメージを流布し、プルトニウム利用推進派を沈黙させることをもくろんだのである(注4)。この発表は見事に功を奏し、ほとんどの日本人やメディアはその嘘を今日に至るまで事実として信じ込んでいる(2013年11月10日日経記事など)。

このDOE発表に関しては、1980年代中頃にDOE原子力局長代行を務め、その後米国原子力学会会長も務めたデイビッド・ロッシン氏が「機密とねじ曲げられた政策」という批判論文を2001年に発表している。その中で彼は、1962年の核実験の威力は「瑣末(minuscule)であり、巨大な火薬の爆発程度であった」という当時の関係者の証言を紹介している。これが事実であれば、実験で使われたプルトニウムの何倍もの中性子発生量がある本物の原子炉級プルトニウムは、国防用の核兵器原料としてはほとんど魅力がないといえるだろう。

原子炉級プルトニウムの課題その2:発熱の問題

もう一つの問題は発熱であり、こちらは実用的な核兵器を作ろうとする場合はより深刻な問題である。兵器級プルトニウムを使う本格的な核兵器では、プルトニウムの発熱は10ワット未満に抑えられるが(注5)、原子炉級プルトニウムの場合8キログラムで90~150ワットの発熱がある。こうした発熱体を熱的には断熱材に等しい高性能火薬で包んでしまうと、内部の温度は火薬が不安定化する100度をはるかに超えてしまう。大きな火薬玉に100ワットの白熱電球を埋め込むようなものだ。

中性子を跳ね返して漏れを減らす「反射材」で包むとプルトニウムの必要量を半分近くに減らせるが、それでも最低50ワット程度の発熱があり、高性能火薬不安定化のリスクは無視できない。これほどの発熱体である原子炉級プルトニウムの場合は、プルトニウム金属球を常時は外しておき、使用寸前に組み込むような形態の核爆弾しか作れない。船で敵地に運んだり、爆撃機で投下したりするなら、そうした核爆弾も使用可能だろうが、それでは今のミサイル時代の国防用兵器としては落第だ。原子炉級プルトニウムは、待機時の安全性と使用時の性能の高信頼性を要求されるミサイル搭載用核弾頭にはとても使えない。

実際にロスアラモス研究所の核兵器設計部門の部長を長らく務め、その後NCIの技術顧問も務めたカーソン・マーク氏も、1990年の論文で「“兵器”という言葉が、軍事組織が配備するのにふさわしいものを意味するのであれば、原子炉級プルトニウムは純粋な核爆発装置の兵器として魅力のないものといえるだろう」と述べている。

日本の原子炉級プルトニウム蓄積は実際上の脅威たりえない

以上述べたように、原子炉級プルトニウムは、ミサイル搭載用の核弾頭にはとても安心して使える代物ではない。米国のマンハッタン計画以来の核武装関連累積コストを見ると、約9割はミサイルなどの搬送手段とその誘導制御システムに投じられており、核爆弾そのものにかかったコストは1割程度に過ぎない。

仮に日本が核武装するとした場合も、ミサイルと誘導制御システムのコストが相対的に大きくなることは間違いないだろう。その高価なミサイルに載せる核弾頭に安全性や性能信頼性が保証できない原子炉級プルトニウムを使い、大事な国防システムの信頼性を台無しにするなどというバカな選択をする国がどこにあろうか?

核武装の必要性が生じたときには、日本は専用の生産炉を作り、そこで生産した兵器級プルトニウムを使うことで、信頼性の高い防衛システムを構築するしかない。したがって、冷静に考えれば、日本がいくら原子炉級プルトニウムを溜め込んでも、それが世界に実際上の脅威を与えることにはつながらないのである。

そもそも、わが国が保有する48トンのプルトニウムはIAEAの保障措置制度における厳しい監視下に置かれており、日本がこっそりと不正転用することなどとてもできない構図になっている。それでも仮にどこかの国から疑義を持たれた場合には、「万が一核武装の必要が生じたとしたら、その時には我が国は兵器級プルトニウムを生産して信頼性の高い兵器を作る。原子級プルトニウム転用を疑うのは、わが国を見下しているに等しく、大変失礼ではないか?」とやり返せばよいだろう。

(注1)軽水炉では、エネルギーのきわめて小さな「熱中性子」で核分裂を起こさせるが、その場合プルトニウムの奇数番号の同位体(Pu239, Pu241)のみが核分裂する。一方核爆弾ではエネルギーの高い「高速中性子」で核分裂を起こさせるが、その場合は、偶数番号のPu238, Pu240, Pu242も核分裂を起こす(分裂のしやすさはいろいろ差がある)。したがって、原子炉級プルトニウムでPu239含有率が50~60%に落ちても、臨界量は極端に大きくは変わらない。

(注2)ウラン235を使用するヒロシマ型原爆では、はじめ二つのブロックを離しておいて、一方を火薬の爆発で飛ばして合体させることで超臨界を達成するという単純な方式が用いられる(「砲弾型」という)。この内容はカーター政権時代の1977年にすでに一度公表済みであったが、再度注目させるために発表をした。この発表における「原子炉級」が古い定義によるものであって、今日の定義に従えば当該プルトニウムは「燃料級」にあたるという事実は、後で補足情報として付け加えて知らせるという姑息な方法をとった。

(注3)マンハッタン計画当時の関係者は、プルトニウム金属は手に持つとウサギを抱くような温かさがあると述べている。兵器級プルトニウムのほのかな発熱のイメージが伝わる。