習近平総書記の父、習仲勲元副総理(1913-2002)は、政治闘争に巻き込まれ、生涯のうち30年近くを不遇のうちに過ごした。だが、自らは人を打倒したり、貶めたりすることに加担せず、異なる意見の発言を保護する法律の構想を語った。陝西省の片田舎に生まれ育ち、革命と戦争の時代でろくな学校教育を受けていないが、伝統文化の保護においてはいくつかのエピソードが残されている。日本と縁の深いものを紹介する。

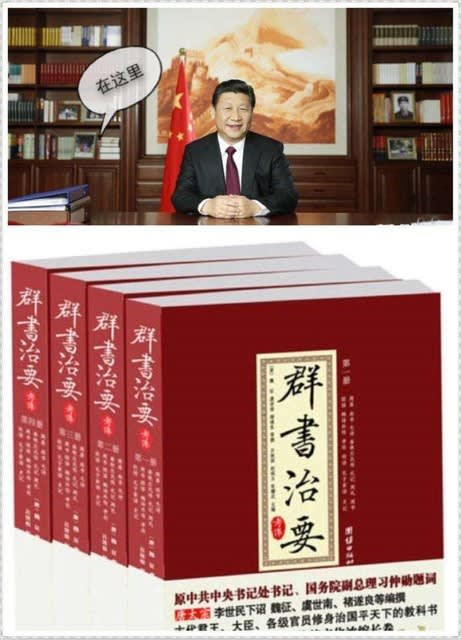

2015年の幕開けに際し、習近平が執務室から新年メッセージを語った際の映像が話題を呼んだ。そのうちの一つが、後ろの書棚に置かれていた本『群書治要(ぐんしょちよう)』だった。署名は習仲勲が揮毫したもので、商魂たくましい出版社は早速、宣伝に利用した。

『群書治要』と習仲勲との関係に、彼の足跡が刻まれている。

同書は、唐朝の皇帝太宗が631年、それまでに伝わる諸子百家をはじめとする治世の書を編ませ、貞観の治の参考書として利用したとされる。計65巻あったとされるが散逸し、日本の遣唐使が持ち帰ったものが金沢文庫に伝えられ、江戸時代に写本が出された。中国から持ち帰った最初の写本は現在、宮内庁書陵部に所蔵されている。過去にも中国で失われた書、例えば足利学校所蔵の『論語義疏』など、が日本で発見され、コピーが里帰りするケースはしばしばあり、文化保護における日中の相互補完関係は無視できない。

さて、話は現代に移る。日中関係が緊密化した1990年代、皇室関係者が『群書治要』の写しを、元駐日大使の符浩氏にプレゼントした。符浩は陝西人である。早速、故郷の陝西省黄河文化経済発展研究会に託し、研究が始まった。この事業を積極的に支持し、力強い後ろ盾となったのが陝西省グループの重鎮、習仲勲である。機縁がもとで、2011年、正式に中国の団結出版社から出版される際、彼が生前に残した揮毫が用いられることになった。

思えば清朝時代、日本に駐在した清朝外交官は、中国で散逸した古書の収集も重要な任務であった。だが当時の両国関係を思えば、政治的な謀略でもない限り、皇室の財産が清朝にもたらされることは至難だっただろう。日中関係の改善によって初めて、『群書治要』は中国への里帰りが可能となった。この中国の伝統文化保存において、習仲勲は多大なる功績を残したと言える。

忘れてならないのは、習仲勲は1980年以降、当時の胡耀邦総書記のもとで、秘書役の党中央書記局書記などを務めたが、胡耀邦や趙紫陽など開明的な指導者を支持し続けたことで中央から排斥され、天安門事件後の90年には事実上の引退を強いられていたことだ。それでもなお、習仲勲が日本からの文化逆輸入にかかわり、伝統の保護に力を尽くしたことは、やはり日中蜜月時代を作った胡耀邦の薫陶を抜きには考えられない。

公式伝記である『習仲勲伝』には改革・開放後、オーストラリアや米国、スイス、デンマークなど欧米への訪問歴はあるが、訪日歴は見当たらない。抗日戦争期は陝西省の根拠地を守り抜いたため、敵は奥地まで入ってきた国民党軍であり、直接、日本軍と戦った経験はない。日本とのかかわりは唯一、習仲勲が党中央書記局書記として思想文化を担当していた1980年代、画家、范曾(北京大中国画法研究院院長)の日本での作品展について7行分だけ記載がある。

中国美術界に「范曾は中国を代表する画家ではない」と意見があり、関係部門が対応に苦慮して習仲勲に相談を持ちかけた。習仲勲は「日本人は中国画、中国の画家が好きなのだからいいじゃないか」と問題を複雑化させず、実現にこぎつけた。習仲勲は60年代、ある“反党的”小説の審査にかかわったとして冤罪を負わされ、16年間、政治的迫害を受けた。文化を名目にして打倒された老兵が、文化を政治問題にせず、「日本人が好きなのだから、いいことではないか」と残した言葉は重い。庶民の視線を生涯貫いた政治家だった。

習近平の書棚にある『群書治要』は、父親が保存にかかわった中国伝統文化の遺産であると同時に、習近平が語る「治国理政」、もっと言えば、いわゆる「習近平思想」の虎の巻である。こう考えれば、紅二代の血の濃さがより深く理解できる。中国で「黄河文化」、「中華文化」などの大仰な名前がつく半ば公式の団体は、革命世代の長老が創設し、その二代目が名誉職を継いでいるケースがしばしばある。

問題は、習近平がどこまで、『群書治要』が今日に残された意義を理解しているかどうかである。そこには国境も、政治的立場も、身分階級をも超えた、普遍的な価値がある。ただ単に虎の巻として引用するだけでは、伝統文化を継承していることにはならない。

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年11月4日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。