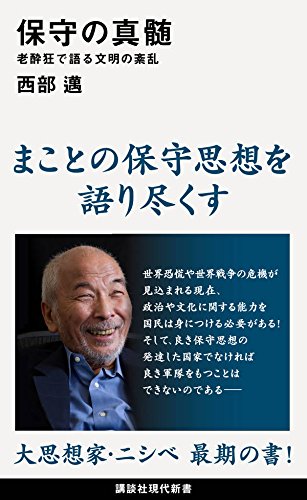

西部邁氏の自殺は、意外に大きな波紋を呼んでいる。私は20年ぐらい前に彼と縁が切れてからまったく交流がなかったが、本書を読むと、そのころから進歩してないなと思う。彼の「保守主義」は反語であり、思想としての中身がないのだ。

西部邁氏の自殺は、意外に大きな波紋を呼んでいる。私は20年ぐらい前に彼と縁が切れてからまったく交流がなかったが、本書を読むと、そのころから進歩してないなと思う。彼の「保守主義」は反語であり、思想としての中身がないのだ。

彼が「朝まで生テレビ」でマスコミにデビューした1980年代には、新鮮だった。社会主義や一国平和主義を信じる人が多かった時代に「悪役」として登場した彼は、戦後のモダニズムの盲点を突いた。彼の保守主義は、伝統や慣習にもとづく漸進的改良のみを認め、フランス革命のような大変化を否定したバークの思想だった。

その中身は常識的で退屈なので、フリーになった西部氏は「反米保守」を自称し、「あらゆるカイカクに反対」するようになった。英米で始まった「保守革命」が90年代に日本に波及したときは「新自由主義」を罵倒し、『小沢一郎は背広を着たゴロツキである』という本まで出した。

それは文筆業で食っていくために「角度」をつけるマーケティングだったのかもしれないが、保守すべき伝統とは何か。「国柄」を大事にせよというが、江戸時代に国家はあったのか。「民主主義は悪だ」というが、それよりましな統治形態はどこにあるのか。「対米従属」を批判するが、日米同盟以外に国を守る方法があるのか。本書を最後まで読んでも、それはわからない。異様にカタカナの多い衒学的な悪文だが、中身は陳腐な解説だ。

保守主義は現状維持だから快適だが、部分最適化を続けていると英国病のような「ゆるやかな衰退」を避けることができない。それがいま日本の陥っている罠である。これを打開するには全体最適化が必要だが、彼は改革を全面否定して袋小路に入ってしまった。

要するに西部氏は、アメリカ的モダニズムを批判するが対案の出せない「右の万年野党」だったのだ。かつて彼が批判した一国平和主義を主張する人は今はほとんどいないが、反米感情はいまだに右からも左からも蒸し返される。その意味で彼はパイオニアだったが、それは思想として深まらなかった。

保守主義はモダニズムの解毒剤としては意味があったが、それ以上のものではなく、彼に続く人はいない。彼はみずから「最後の本」と呼んだ本書を最後に自殺したが、それは一つの必然だったようにも思える。