2日前に、強烈な睡魔に襲われ、ベッドで少し眠ろうとして立ち上がったが、その後の記憶がない。座っていた椅子がバタンと倒れたような気がしている。夜中に目が覚め、フローリングの上で寝ていたことに気づいた。今でも、背中が痛い。椅子も倒れ、床には凹みがあった。これは大型プロジェクトの書類作成のためで、眠れない夜が続いていた。昔のような無理が利かない体であると、今さらながら、痛感させられた。しかし、先ほど、ようやく一区切りつき、メールに目を通していたところ(大半がゴミ箱に直行だが)、あるメールの標題に目が留まった。

“When You Talk to Patients, Do You Look at Them or at a Computer?”必死で書いていた書類に、まさにこの問題点を指摘して、人工知能活用の重要性を強調していたところだ。新聞でも報道されたが、私は1週間前に、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「AI(人工知能)ホスピタルによる高度診療・治療システム」のプロジェクトディレクターに任命された。

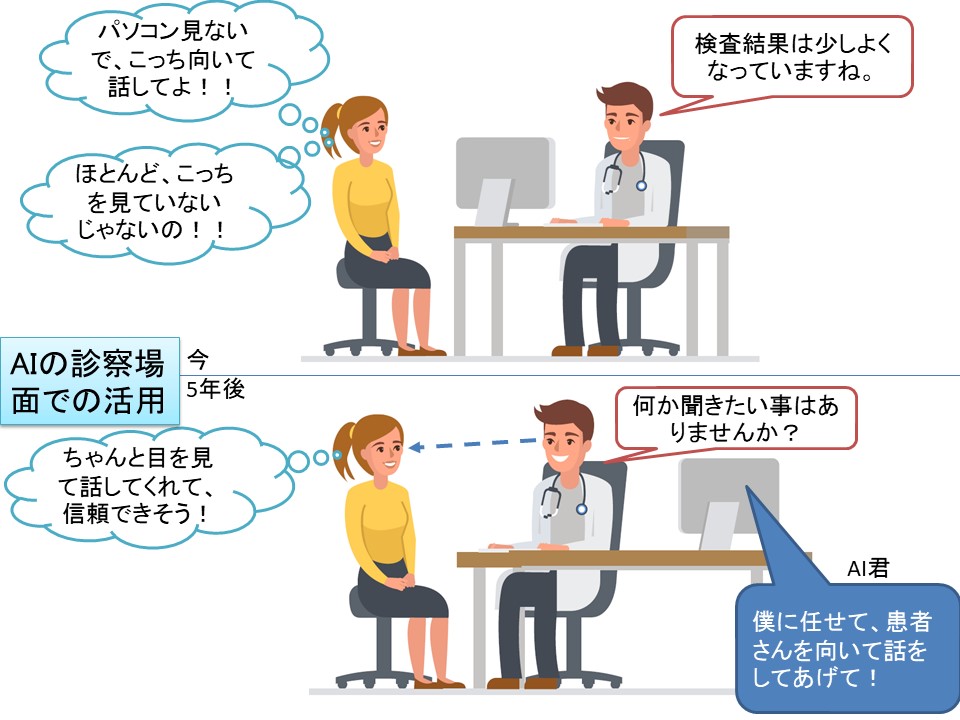

「医師や看護師の負担の軽減につながる人工知能プロジェクト」で、真っ先に思いついたのが、患者さんの目を見て話できるように時間を確保するための人工知能の活用だ。そして、病気や治療方針の説明をよりわかりやすく、そして、医療従事者の負担を軽減する人工知能だ。これがなければ、遅かれ早かれ、日本の医療現場は立ち行かなくなる。

上記の記事を日本語にすると

私は、先日、抱えている病気で診察を受けるため、高名な医師を受診した。彼女は、この分野では高い評価を受けている医師で、予約を入れるのが簡単ではなかった。私は、私の病気について彼女の意見を求めることを切望していた。

予約時間に訪れると、診察室に通された。そして、しばらくして、彼女は診察室に入ってきて自己紹介した。その直後、彼女はコンピューターの前に座った。パソコン画面を眺めつつ、口早に質問を続けた。それは、私の病歴を聞き取るための表面的な装いに見えた。5分くらいした頃、私は彼女が私の目を全く見ていないことに気づいた。私は自分の病気の経過を詳細に説明しようとしたが、失敗に終わった。

コンピューター画面に必要事項を記入した後、彼女は複数の検査をオーダーしておいたと告げた。私が彼女に「すでに何度も検査を受けた」と言ったところ、彼女は、それではこれまで受けていない2-3の検査をしましょうと答えた。10分経過した頃、彼女が私の病気について重要な点を尋ねていないにもかかわらず、私の診察時間が終わりに近づいていると感じた。何十年もの闘病生活で。私は自分の病気の経過を説明することに熟達しているのだが、今回は、その機会さえ与えられなかった。時間切れになる前に、彼女の意見を聞いてみたいと思った。「私の病気はどうなっているのでしょうか?」という問いに、彼女の目は依然としてパソコン画面に落としたままで、「わからないから、検査をするのよ」と言った。

私は「あなたは私の身体を診察しないのか?」と尋ねたところ、パソコンのキーボードを叩いたまま、「そんな必要はないわ」と返答した。そして、「検査結果が出た時に、また、お越しください。」と付け加えた。13分後、ようやく彼女は私の方を向いて、「Goodbye」と言った。私の診察時間中、目を見て話したのは、1分間もない。

となる。これが非常に稀なケースならいいが、米国より忙しい日本の実情では、人的にかなりゆとりのある大病院でないかぎり、診察時間そのものがもっと短い。私の友人が、「平然と緩和ケアに言って死を待ってくださいと言われた上に、質問するのも憚られた」と嘆いていた。こんな状況になったのは、もちろん、医療関係者だけの責任ではない。医療現場での医師や看護師の負担増を、医療従事者が自己犠牲を払わなければ成り立っていかない医療供給体制そのものの抱えているひずみが大きくなってきただけだ。患者さんや家族の目を見つめ、丁寧な説明をすればするほど、自己犠牲が大きくなっていく現状を認識した対策ができていないのだ。

医療従事者の負担が軽減され、そして、患者さんや家族がより満足するには、人工知能の活用が不可欠だ。日本の医療を抜本的に変革する決断が必要だ。

編集部より:この記事は、シカゴ大学医学部内科教授・外科教授、中村祐輔氏のブログ「中村祐輔のシカゴ便り」2018年4月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。