昔の無神論者は神の存在やその創造説を否定するが、一定のエチケットを持っていた。神父になろうとか、牧師となって説教演壇から神を否定するといった野心はなかった。

Gretta Vosper牧師(公式サイトより:編集部)

ところが時代が変わった。「自分は無神論者」と宣言するGretta Vosper牧師(60)がカナダのトロント市のプロテスタント教会で日曜礼拝の説教をし、スイスのベルンでは一人の牧師は死の床にある信者の質問に対し「神はいない」、「天国は空だ」と答えている。

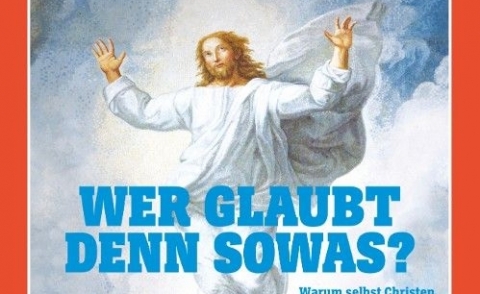

独週刊誌シュピーゲル(4月20日号)はキリスト者の信仰問題について写真を入れて9頁に渡り特集していた。タイトルは「誰がそんなことを信じるか」で、「キリスト者はなぜ神を必要としないか」という挑発的なサブタイトルが付いている。その特集の中に、上記の2人のプロテスタント教会の聖職者の話が紹介されていた。読んで、「時代はここまできたのか」とため息が飛び出してしまった。

4月21日は、イエスが十字架上で亡くなって3日目に復活したことを祝う復活祭(イースター)だった。ところで、キリスト者の多くはイエスが死から蘇ったとはもはや信じていない。イエスが「神の子」だったことも、復活したイエスが40日後、天に昇天されたことも信じていない。聖母マリアの「処女受胎」の話は21世紀の信者たちは「考えられない」と感じている。

ただし、聖母マリアがイエスの母親という理由から聖母マリアの処女受胎の話を無神論者のようには笑って否定しない。一定の尊敬を払いながらも、「あり得ない話」と思っている。

▲独週刊誌シュピーゲル4月20日号の表紙

シュピーゲル誌の統計を紹介する。ドイツではカトリック教徒が国民の28%、プロテスタント信者は26%。合わせて4500万人の国民がキリスト教に所属している。2005年、約66%の国民が神を信じていたが、2019年ではその数字は約55%となっている。興味深い数字は、「神を信じる」と答えた国民の54%しか「イエスの復活」を信じていないのだ。一昔前なら「あり得なかった」ことだ。

キリスト教ではこの種の話が多い。聖母マリア関連の祝日、祭日は年13回挙行されるが、その祝日を一つ一つ憶えている信者は多くない。それだけではなく、「その話が真実だ」と信じている信者も少ない。教会の教えや経典の内容を信じていないにもかかわらず、教会の祭日、イベントには大きな矛盾を感じることなく「神の宮」(教会)に通う。

ひょっとしたら、神への信仰にとって、教会や機構は絶対に必要なものではないのかもしれない。また、聖母マリアは処女受胎か、イエスは復活したかは、神への信仰にとって決定的なことではないのかもしれない。神にとって、自分がどのように扱われようとそれで面子が傷つけられ、気分が悪くなるということはないだろう。

神は「わたしは、有って有る者」(「出エジプト記」3章)といわれている。それを様々な宗教が一種の信仰告白のように教えを構築し、神はこうだ、神の願いは、といった教理を考え出してきた。そして出来上がった教理を死守し、それを否定する者が出てきたら、異教徒として迫害する。そんな歴史が繰り返されてきたのではないだろうか。

そのように考えていくと、無神論者が神の宮の演壇から「神はいない」、「神は死んだ」とフリードリヒ・ニーチェのように叫んだとしても、それほど深刻なことではないのかもしれない。なぜならば、無神論者だけではなく、教会に通う敬虔な多くの信者も「イエスの復活」や「聖母マリアの処女受胎」の話を信じていないからだ。その点で同じだ。無神論者と神を信じる者の壁が次第に消滅してきたのだ。

昔は無神論者と神を信じる者の間には激しい戦いがあった。ドイツの哲学者、数学者のゴットフリート・ライプニッツとフランスの啓蒙思想家、ヴォルテールとの間で神の存在などについての書簡のやり取りは有名だ。天災が起き、多数の犠牲者が出るたびに、多くの人々は「あなた(神)はその時、どこにおられたのですか」と神の不在を問い詰めてきた。

ドイツ人の前ローマ法王べネディクト16世(在位2005~2013年)は価値の相対主義を憎悪し、厳しく批判した。同16世は価値の相対主義の後に来るニヒリズムの足音を恐れていた。神の真理は一つであり、それを信じることが信仰だと考えてきた。カトリック教会は絶対的真理を持っていると確信してきたから、他宗派に対しては厳しい視線を投げてきた。「イエスの復活」でも「聖母マリアの処女受胎」でも新約聖書の記述者が書いたように信じようとしてきたし、それを信者たちにも要求してきた。だから、平信者ばかりか、リベラルな聖職者からも厭われてきた。

べネディクト16世の絶対信仰は素晴らしい。信仰する以上、そうあるべきだろう。揺れがないのだ。ただし、神の世界は無限大であり、人間の思考はそのわずかな部分を認識しているだけに過ぎないと考えると、一つの教えだけを絶対視し、他を排除することにはやはり危険を感じる。

シュピーゲル誌によると、キリスト者(平信徒)だけではない。ドイツのキリスト教会ではほぼ半数の聖職者が時には信仰への確信が揺れるのを感じているという。それは「神は自分の傍にいない」という絶望的な虚無感だという。貧者救済のために生涯を歩んだノーベル平和賞受賞者マザー・テレサですら、親族宛ての書簡の中で「私はイエスを探すが見いだせず、イエスの声を聞きたいが聞けない。自分の中の神は空だ」といった苦悶を告白している(「『神の不在』に苦悩した人々」2011年8月18日参考)。

教会は「神の宮」として絶対の権威を有していたが、教皇とカトリック教会の腐敗堕落から宗教改革を経て、啓蒙思想を通じて世俗化されていった。教会は次第にその権限を失い、聖職者の未成年者への性的虐待問題が表面化して、信者の教会への信頼も失われた。

一方、神への信仰は教会や組織から離れ、個人化されてきた。そして「イエスの復活」なきイースター、「神」なき信仰、「教義」なき信仰が生まれてきた。これを「信仰の多様化」、「教義のグローバル化」と表現すべきだろうか、それとも「キリスト教の終わり」の前兆だろうか。明確な点は、「神の終わり」ではないということだけだ。

■

「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2019年4月28日の記事に一部加筆。