週刊ダイヤモンドが独走してきた毎日新聞社のリストラ報道。7月頭の初報で200人規模とされた人員削減計画がいよいよ着手されるようだ。おととい(8月13日)の最新スクープによれば、第1弾として67人の部長級幹部が早期退職に応じるという。

毎日新聞東京本社(Wikipedia)

以前から同社の経営が厳しいと言われていただけに、新聞業界を知る人たちの間では「いよいよ」という受け止め方が多いだろう。ただ、なぜ事ここまでに至ってしまったのか、ネット上の反応を見ていると、新聞社の現役OBらの間では「デジタルシフトへの遅れ」を挙げ、あるいはネトウヨに至っては、かつて発行していた英字紙で低俗な内容を載せたことや、政治的な「偏向報道」などを理由にしているようだ。

しかし、筆者に言わせれば前者はいささか「近視眼的」、後者は「的外れ」だ。ネットの普及で紙の新聞離れが進んだのは事実だが、問題はもっと根深いところにある。ましてや論調が右か左かなどは実はどうでもよい。毎日新聞と論調が真逆の産経新聞は、10年以上前からすでに人員削減を進めるなど、もっと苦しいのを見れば明らかだからだ。

ネット民が唖然「全社員の2割が部長級」に見える構造

結局、「元凶」を探っていくと、経営陣の意思決定であり、ガバナンスの問題に付き当たる。現場のことしか見えてない記者たち以上に、一般的なビジネスパーソンをドン引きさせたのは、毎日の“放漫”とも言える人員配置だった。ネット上では、ダイヤモンドの記事のこのくだりが注目を集めている(太字は筆者)。

67人も幹部が辞めれば新聞制作に支障が出そうなものだが、毎日新聞にとってその退職者数は決して多すぎることはない。何せ、50歳代の社員の半数が部長職以上に就いており、その数は全社員数の2割に相当する418人に上っていたのだ。

全社員の2割が部長職というのは、従業員1000人規模の大企業の一般的な傾向と比較しても異様に多い。厚労省の「賃金構造基本調査」(2018年)によれば、従業員1000人規模の大企業では、部長級職員の比率は3%。課長級でも8%。これは10年前の調査と傾向は変わらない。毎日新聞の場合、「部下なし」「名ばかり」の実態も含むかもしれないが、それでも数字の上では、部長職の多さで際立っている。

長年マジメに働いてさえいれば、同期入社の相当な割合が管理職に昇格できるのだろう。これらの数字や情報からうかがえるのは、年功序列、終身雇用の昭和的日本型雇用制度を極致まで実践していたということだ。

ただ、それもまた新聞社の典型的なカルチャーなのだ。読売も朝日も年功色の強い人事制度ではあり、程度の差はあれ、一般的な大企業よりも昇進が甘いことには変わりはない。

しかし毎日新聞が深刻なのは、一度倒産も経験し、その後も30年あまり経営が厳しいとされてきた経緯はあるというのに、平社員より明らかに厚遇されている部長職をやたらに増殖させてきた“放漫経営”が平然と行われていた点にある。一般企業ならあり得ないことが起きるのは、新聞社の社長の多くがビジネス素人の記者出身者であることからもわかるように、日本の新聞業界は、欧米と異なり編集と経営の分離が十分でないことが原因なのだ。

10年前の一大変革の機を活かせなかった経営の無能

毎日新聞は70年代の西山事件後の後遺症で経営危機に瀕したものの、新聞業界全体でそうした大甘な経営事情が許されてきたのは、昭和期までは部数も広告収入も右肩上がりだったからだ。ところがバブルが崩壊し、ネットが普及した平成期に経営環境が激変したにも関わらず、経営陣の人事ですら年功的で、生え抜きサラリーマン経営者の内部昇格のローテーションは変わらなかった。

それでも、毎日新聞は10年前に大きく変わるチャンスはあった。そのひとつが半世紀ぶりに共同通信社に加盟したことだった。ストレートニュースは共同配信に任せ、記者クラブに張り付いている現場記者たちのリソースを調査報道に振り向けるシフトへと徐々に変わるものと注目を集めた。

当時は私も競合紙の記者だったので覚えているが、しかし、さほど組織は変えられなかった。未発表のストレートニュースで、自社の記者が把握していないネタを共同が配信した時、裏とりをさせて最終版は自社の記者の追いかけ取材記事に差し替えるという「自前主義」に拘泥しているのが実態だった。

長年染み付いた体質の転換は難しい。それでも経営陣が本気で「目先のネタを追うところから脱却しろ!」と号令一下、抜本的に組織構造を変えさせれば可能性はまだあった。しかし、いまとなっては、ビジネス素人のサラリーマン経営者では大ナタは震えなかったと思える。

もちろん、週刊紙のように独自スクープを連発したところで部数が増えたかと言えば難しいと言わざるを得ないが、共同の記事をフル活用する程度の人員再配置すらできないわけだから、デジタル時代を見越した大胆な経営資源の再配置などできるわけがあるまい。

地方の取材拠点を集約し、空白地は道新や中日新聞など有力ブロック紙と提携する。都市部にリソースを集中させ、独自の調査報道を積極的なデジタル化とともに展開する….といったような方策は、しばしば業界内で提案されるが、「無能」な経営陣の前では画餅でしかない。

孫さんやベゾスでも毎日新聞を助けられない理由

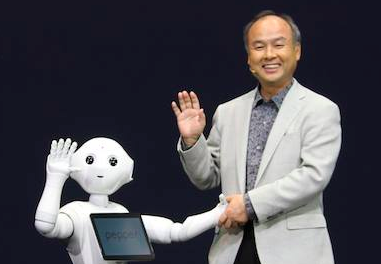

では、欧米のように経営と編集の分離を進め、外からプロ経営者を迎えるといった荒療治ができるかというと、自発的にやれるはずもない。となると、アマゾン創業者のベゾスがワシントンポストを、最近では孫正義氏がUSAトウディを、それぞれ買収したように篤志家がオーナーとなって改革を断行するシナリオが思い浮かぶところだが、日本では言論の自由確保を名目に、日刊新聞法で事業関係者以外への株式の譲渡が制限されている。

USAトゥディを買収した孫正義氏(Wikipediaより)

かつて日経新聞の株主だった元社員から株を譲り受けた作家の高杉良氏は、株主総会への出席を試みるも、元社員が社友資格を取り消されたことに伴い、株取引を無効とされて日経に出席を阻止された。高杉氏が提訴し、法廷闘争に発展したが、敗訴に終わっている。

つまり、仮に孫氏が毎日新聞のオーナーになろうと思っても、毎日新聞HDの主要株主は、HD傘下の毎日新聞や従業員持株会など「身内」だから、よほど友好的な関係性を築きでもしない限り、M&Aは成立しない構造なのだ。

ビジネス素人のサラリーマン経営者に対し、まともに目を光らせる株主も存在しない。そして、それを法律や規制によって庇護されている。毎日新聞を今日のような状態にしてしまったのは、歴代の経営者が無能だったことが大きな原因だが、突き詰めていけば、新聞社を社会的に特別視するあまり、経営者を無能にさせる現行のルールが本当の元凶なのだ。

そう考えると、毎日新聞が、政府の規制改革の旗振り役である原英史氏に対し、既得権益側のお先棒を担ぐような報道をして原氏とバトルを展開しているさまは、実に味わい深いものがある。

新田 哲史 アゴラ編集長/株式会社ソーシャルラボ代表取締役社長

読売新聞記者、PR会社を経て2013年独立。大手から中小企業、政党、政治家の広報PRプロジェクトに参画。2015年秋、アゴラ編集長に就任。著書に『蓮舫VS小池百合子、どうしてこんなに差がついた?』(ワニブックス)など。Twitter「@TetsuNitta」