小学館の『週刊ポスト』が燃えている。

小学館の『週刊ポスト』が燃えている。

(ハフポスト)週刊ポストが「韓国は要らない」特集を謝罪。「誤解を広めかねず、配慮に欠けていた」

(バズフィードジャパン)週刊ポストの「韓国なんて要らない」特集、編集部がお詫び 批判相次ぎ

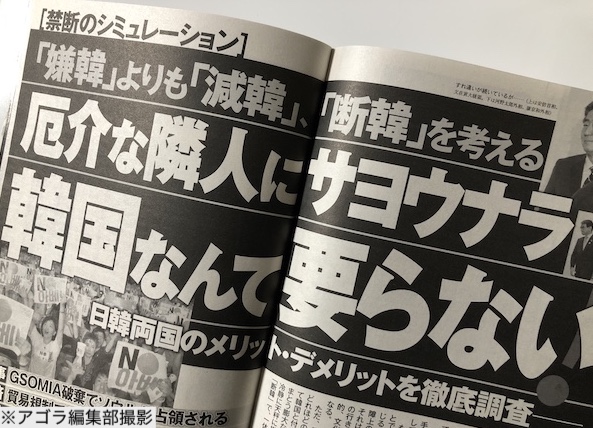

たしかに、絶句する特集であり、それを告知する広告であった。明確に批判する。

ただ、擁護するつもりはまったくないが「ついに一線を超えた見出しになってしまった」のであり、同誌では何度もこの手の記事は載っていた。同社の『SAPIO』などもそうだ。雑誌という、有料メディアではこのような先鋭化した韓国批判が食い扶持となっており、継続していたことをまずは直視したい。

物議を醸すことがわかっていたのに、『週刊ポスト』はいとも簡単に謝罪してしまった。これでは、言ったもの勝ちではないか。読まずに広告や表紙で見出しをみた人はどう思うだろう。これが日本の玄関である空港などにも並ぶのに関わらずである。反省や謝罪が水素なみに軽くなっている。真摯に顧み、現実を虚心に直視し、敬虔な反省を持つべきだろう。

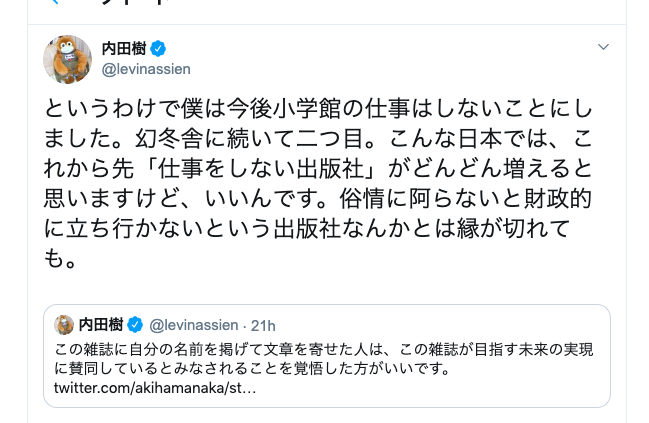

一方、これに対する内田樹氏の批判についてはその「手段」について閉口してしまった。彼は幻冬舎に続き、小学館との仕事をしないのだという。

というわけで僕は今後小学館の仕事はしないことにしました。幻冬舎に続いて二つ目。こんな日本では、これから先「仕事をしない出版社」がどんどん増えると思いますけど、いいんです。俗情に阿らないと財政的に立ち行かないという出版社なんかとは縁が切れても。 https://t.co/M40UeOaMDm

— 内田樹 (@levinassien) September 2, 2019

なるほど、有力な書き手による「書かない」という抗議は一定の力を持つだろう。昨年の『新潮45』問題においても、休刊にいたったのは、著名作家による抗議が功を奏したと見られている。

しかし、これもまた「韓国は要らない」(書くのをためらってしまったが)と同じような、暴力的、排他的な論理を感じてしまう。むしろ、同誌や、小学館の媒体で検証特集、記事を要求し、そこで発言してこそ論者ではないか。論者が言論を放棄する。これもまた、危険な状態である。

『週刊ポスト』での連載を降りると言った深沢潮氏の主張は理解できる。ただ、内田樹氏の批判は理解できない。「小学館では書かない」と「『週刊ポスト』では書かないは似て非なるものであり、「小学館では書かない」は例の特集と非して似たる部分があるのではないか。「嫌小学館」「断小学館」ではないか。

猖獗した時代である。ただ、このような時代であるからこそ、知性、理性が必要であり、考えること、議論することをサボらないことが大切である。

内田樹氏は、主張に賛同するかどうかはともかく、大学教員でありながら、様々な事象にコメントする方であり、その点で私のロールモデルだった。38歳で大学院に入り直し、41歳から大学の教員をしており。内田樹氏のような生き方をしている。ただ、生き方、身の置き方においては影響を受けているものの、「◯◯社では書かない」という乱暴な論理には賛同しない。

この手の痛いシニア左翼とは一線を画した、新しい中年左翼のあり方を私は模索したい。年齢は私より上だが「子供」の論理である。「ひとつ上の左翼」を目指し、敢然と決起し、荒ぶる魂を戦闘的に高揚させたのだ。

最新作、よろしく。育児だけではなく、生き方の本である。

編集部より:この記事は常見陽平氏のブログ「陽平ドットコム~試みの水平線~」2019年9月3日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。