気が付けば1月も半分以上過ぎてしまいましたが、年初ということで近年の出来事を振り返りながら2020年の日米スポーツビジネスのトレンドを占ってみようと思います。

不動産業化する球団経営

「“稼げるスポーツ施設”に必要なジェントリフィケーションって何?」でも書きましたが、日米のスポーツ施設建設における大きな違いの1つは、自治体がスポーツ施設建設を都市開発のツールとして考えているかどうかです。

米国では、ジェントリフィケーションによる効果(税収増、雇用創出、都市のブランド向上など)を期待する自治体に球場建設費を負担してもらい、球団は税金で建ててもらった球場を事業の中心に据えて一体型経営を行っていく形が一般的でした。

先進的な球団は、さらに球場を起点に事業の垂直統合を行い(テレビ局を買収したり、施設運営や協賛・飲食事業に特化した事業会社を作るなど)、多角化を進めています。

言い方を変えると、球場の中は球団、外は自治体や通常の民間企業(不動産会社など)という切り分けがあったのですが、近年は球団が球場の外の開発も主体的に手掛けるケースが増えてきています。

例えば、MLBアトランタ・ブレーブスは2017年に新球場SunTrust Park(企業合併により今期からTruist Parkに名称変更)をオープンしましたが、球場建設費7億3500万ドルのうち2億7600万ドルは税金による支援を受けています。

今期から名称変更したアトランタ・ブレーブスの球場(Wikipediaより)

一方で、球場の周辺の街づくり(Battery Atlanta)には、球団が独占事業として5億5000万ドルを投じてホテルやオフィスビル、商業施設、マンション、シアターなどを建設しています。

今や、球団は不動産業にも進出するようになり(多角化の一事業として街づくりを行うようなイメージ)、ジェントリフィケーションによる利益をも手にできるように経営の守備範囲を広げています。

実はこうした動きは、日本でもちらほら見られるようになってきています。例えば、新球場の建設計画を進めている北海道日本ハムファイターズは、球場周辺に街づくりを行う計画を立てており、昨年9月には新球場の運営会社を設立しています。

建設予定の日本ハムの新球場(球団ニュースリリースより編集部引用)

ボールパーク内にはショッピングセンターや保育園、温泉、マンションなども建設が予定されており、公式サイトには「Ballpark Future Vision」として街づくりの中心となる6つのテーマが掲げられています。今年4月13日には起工式が行われる予定となっており、広大な林だったところにどんな夢あるボールパークが出来上がるのか今から楽しみです(開場は2023年予定)。

また、横浜スタジアムに隣接する横浜市庁舎が今年中に移転することになっており、その跡地の開発コンペが昨年9月に実施され、ベイスターズの親会社DeNAを含む8事業者による開発グループが事業予定者に選定されています。

こちらは、「Minato-Machi Live」(ミナト マチ ライブ)を事業コンセプトに、国際的な産学連携と観光・集客装置を目指してイノベーションセンターや大学、ライブビューイングアリーナ、ホテルなどを併設した地上30階、地下1階の総合施設が建設される計画です(こちらは2024年開業予定)。

ただ、「スポーツによる街の活性化:流行り言葉で思考停止にならないために」でも書きましたが、こうしたいわゆる「スポーツアンカー地区」の開発には巨額の投資が必要になるうえ、球団に集客力があることが前提になります。米国でも、こうした開発を手掛ける球団は一部の人気チームや、オーナーが不動産業を営んでいるようなケースに限られるので、全ての球団・都市への正解にならない点には注意が必要でしょう。

大学スポーツの変容

2016年に学生選手への報酬の支払いを禁ずるNCAAのアマチュア規定が反トラスト法(日本の独禁法)違反とされて以来、大学スポーツはそのビジネスモデルの修正を迫られているわけですが、昨年の大きな進展としては、9月にCA州が大学学生アスリートにプロ選手同様エンドースメント契約の締結やエージェントの利用を認める法案を可決したことが挙げられます。

CA州知事が、大学学生アスリートにプロ選手同様エンドースメント契約の締結やエージェントの利用を認める法案に署名。NCAAは全面対決の構え。こうした動きが広がれば、例えばPAC 12がNCAAから離脱して独自リーグを設立なんてことにもなりかねない。法案は2023年から施行 https://t.co/O8ywIkHF6o

— Tomoya Suzuki / 鈴木友也 (@tomoyasuzuki) September 30, 2019

これにNY州やIL州など9つの州も追随しており、NCAAもこうした動きを受けて早々に肖像権(NIL)を用いた報酬の獲得を学生選手に認める方針転換を明らかにしました。

ただし、厳密に見れば、NCAAの収益を学生選手に分配するという話ではなく、あくまでこれとは別に報酬を獲得する手段を認めるという文脈なのは注意が必要です。NCAAとしては、学生への収益分配に話が及ぶのは是が非でも避けたいところでしょうから、今後はこの点が学生選手との分配の議論の焦点になっていくでしょう。

NBAは既にドラフトの年齢制限を撤廃する方向で選手会と調整を進めており、遅くとも現行の労使協定が失効する2024年以降は確実に年齢制限はなくなり、高卒即プロ入りが認められる「NCAAとの直接対決時代」に突入することになります。これを見越してNBA傘下のGリーグも選手待遇の改善や育成環境を整備を進めています。

昨年末にGリーグのPresidentと面会する機会があったのですが、NBAとしてもよりGリーグに対するコミットメントを強め、NBA選手育成機関としての位置づけを明確にしていく方針のようです(これまでは大学が事実上のNBA選手育成機関という暗黙の了解があった)。

フットボールでも、いよいよ今年7月から18~22歳を対象とした育成プロフットボールリーグ「Pacific Pro」が開幕しますし、いよいよパンドラの箱が開いたという感じです。

教育機関である大学がスポーツ“ビジネス”を行うことには、本質的な利害相反があります。結局、建前はどうあれ、現実はビジネスとして収益を最大化するには勝利至上主義にならざるを得ず、勉強どころではなくなってしまうのがNCAAで起こっている現実です。

また、学生にタダ働きさせながら巨額の収益を生む現行システムは独禁法違反であり、人権侵害との批判も昔からありました。日本でもUNIVASが始動しましたが、こうした米国で大学スポーツが強いられている変容の本質を理解し、今後のかじ取りに生かしてほしいと思います。

「Snack視聴」の加速

昨年3月に日経BPが主催した「SPORTS Tech&Biz」などでもお話ししましたが、米国ではスポーツは「じっと座って観戦する」(Watch)ものから、食事やおしゃべり、デート、ゲーム、賭け事など「何か他のことをしながら観戦する」(Snack)ようになると言われています。

スマホの生活への浸透やスポーツ賭博の普及(後述)、デジタルネイティブのZ世代の登場などにより、今後さらにこの傾向が強まることが予想されています。

既にスポーツ施設の設計はこの傾向を反映したものになっており、座席を取り外して立ち飲みスペースに模様替えしたり、コンコースのデッドスペースにソファーなどを設置したラウンジにしてまったりスペースを作るなど、スポーツ施設内の空間の使い方に大きな変化が見られるようになってきています。

また、こうした変化を受けてチケットの販売方法も進化し、「サブスク型の席なしチケット」が売られるようになってきています。これは、月額30ドル程度を払えば、いつでも好きな試合に入場することができるというチケットで、固定席はアサインされないため、ラウンジや立見席で友人らと話しながら観戦してもらうというイメージです。

従来まで、球場には来ずにスポーツバーなどで観戦していた層をターゲットにしているのでしょう。

これから新設されるスポーツ施設では、収容人数の1/4~1/3程度は座席のない席になるのではないでしょうか。

スポーツ賭博の拡大

2018年5月に最高裁が事実上スポーツ賭博を解禁して以来、昨年末時点でアメリカ全50州および特別行政区(ワシントンDC)において、14州が既にスポーツ賭博を合法化していて、7州は合法化法案が既に議会を通過し、施行を待つのみとなっています。また、合法化法案を審議中の州も24あります。つまり、約9割に当たる45/51(DC含め)の州はスポーツ賭博を既に合法化しているか、合法化を推進しているわけです。

昨年、僕も既にスポーツ賭博を合法化しているNJ州のアトランティックシティまでスポーツ賭博を体験しに行ってきました。

遂にスポーツベッティング体験のためアトランティックシティを訪問!In Play Bettingが新たな視聴体験をもたらすことを痛感。 pic.twitter.com/oq1GmYvX3O

— Tomoya Suzuki / 鈴木友也 (@tomoyasuzuki) July 28, 2019

実際にやってみて良く分かりましたが、これは確実に一定数のファンを獲得するツールになるのは間違いありません。

特に注目されているのは、In-Play BettingあるいはProp Bettingと呼ばれる試合中に賭けの結果がすぐに分かるスポーツ賭博で、例えば野球なら「最初の3イニングの両軍の合計得点は3点を超えるか」「5回表の2番目の打者は出塁するか」といった賭けがスマホのアプリで手軽に行えるようになっています(ファンはカジノ内のスポーツ賭博専用ラウンジに来てテレビモニターを見ながらスマホで賭けを行っている)。

将来的には、スポーツ施設内にもスポーツベッティングラウンジみたいなのができるように施設設計も変わるでしょうし、スポンサーシップやチケット販売の方法も変わっていくことになるでしょう。

「日本では賭博は違法だから関係ないかな」なんて思っているあなた、それは違います。実はスポーツ賭博は日本でも既にスポーツ市場最大のセグメントになっています。

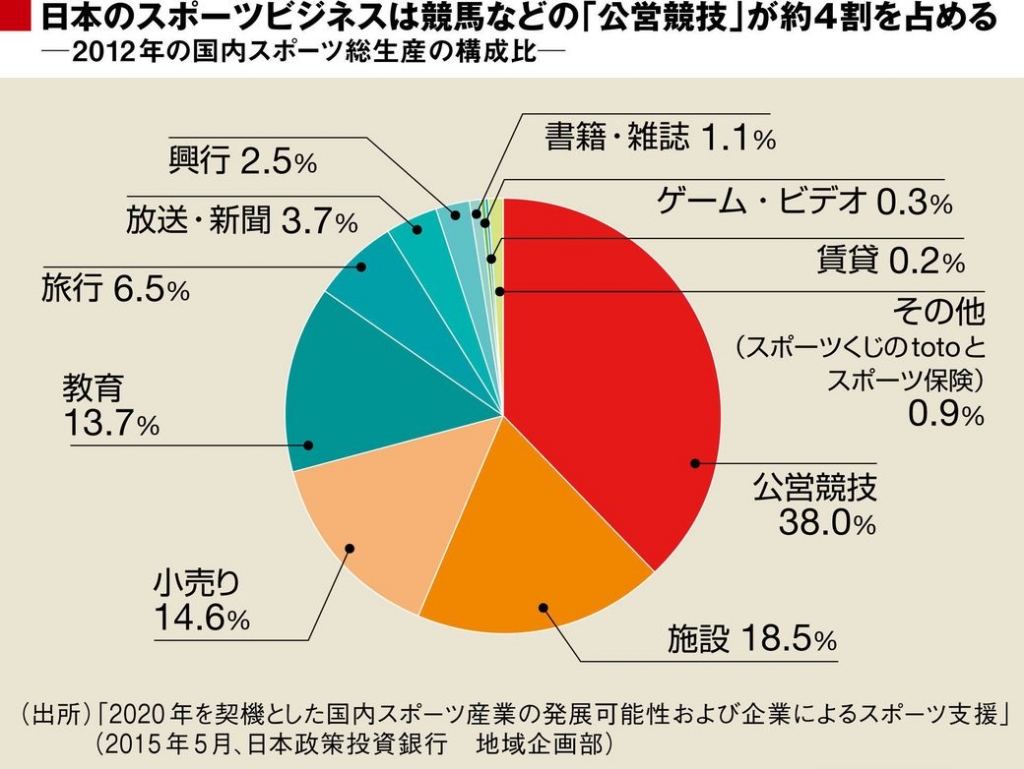

日本政策投資銀行によれば、2012年の国内スポーツ総生産(GDSP)は11.4兆円と推計されていますが、その38%に当たる4.3兆円が公営競技から生み出されています(「2020年を契機とした国内スポーツ産業の発展可能性および企業によるスポーツ支援」P16。

グラフは東洋経済「日本はスポーツで「稼ぐ」国に変われるのか」のものを転載させて頂きました)。そうです、公営ギャンブルです。

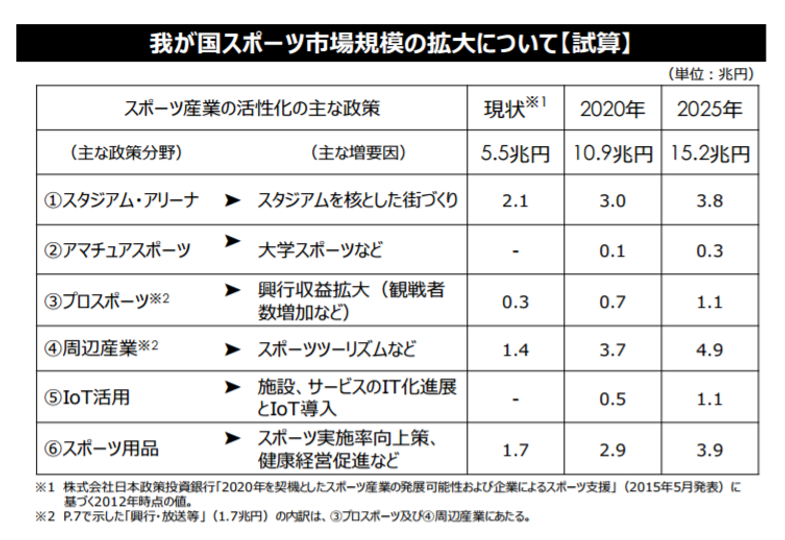

ちなみに、この調査は日本政府による「2025年までにスポーツ市場を15.2兆円にする」という目標設定(下表)のベース(現状分析)になったものですが、政府の目標設定においては公営競技(4.3兆円)と教育(1.6兆円)が除外されています。まあ、民間事業ではないということなんでしょう。

日本では、賭博行為は刑法第23章「賭博及び富くじに関する罪」(第185条~187条)により禁止されていますが、刑法第5条に則る「法令又は正当な業務による行為」として公営ギャンブルを認めており、競馬・競輪・ボートレース・オートレース・スポーツ振興くじ(toto)などの政府や地方行政による公営競技・ギャンブルは合法とされています。

公営ギャンブルは民間事業ではないですが、totoなども前述したSnack視聴の文脈に合うように商品開発を進めれば、スポーツ振興に寄与できる可能性は大いにあると思います。

現在提供されているのは、勝敗や得点を当てるシンプルな方法のみですが、In-Play Bettingのような手法を導入すればファン開拓を進め、収益性を高めることもできるでしょう。日本のスポーツ界には、こうした未来を見据えたロビー活動も必要になってきますね。

女性スポーツのブレイクスルー

昨年、フランスでサッカー女子ワールドカップが開催されました。結果はご存知の通りアメリカが優勝し、日本代表は決勝ラウンド1回戦でオランダに敗れて涙をのみました。

ところで、優勝した米国代表のユニフォームはナイキが提供しているのですが、そのユニフォームのシーズン販売数がナイキ社史上最多になりました。この数字は、同社が手掛けるバルサやブラジル代表など男子チームも含めたものであったこともあり、驚きをもって伝えられました。

これは、女性スポーツの社会における位置づけの変化を如実に表していると思えます。もはや、女性スポーツがRepresent(代理)するのは、単なる「競技」や「女性」だけではないのです。

確かに、米国サッカー女子代表チームは世界最強で、米国内でも男子代表より人気があったりしますがw、単に「強いサッカーチーム」だけなら、バルサやブラジル男子代表チーム以上にユニフォームが売れたりしません。

今回の代表チームは、共同主将のMegan Rapinoeに象徴されるように、「強いサッカー」や「強い女性」の象徴であるだけでなく、「LGBTQ」「トランプに喧嘩をふかっけるリベラル」「黒人差別に抗議する人権主義者」「サッカー協会に男女同一賃金訴訟を起こす男女同権運動」など、様々な領域で象徴的存在として見られているのです。

そして、「彼女たちこそ私の代弁者だ」と思った(サッカーファンに限らない)者がユニフォームを手にしたのです。

スポーツには「代理応援理論」というものがあります。要はファンはチームの「何か」と自分の「何か」を重ね合わせ、チームを自分の代理・代表として応援するという考え方なのですが、通常はこの「何か」が競技や地域や国籍であったりするわけです。

しかし、近年スポーツ自体の社会的位置づけが大幅に変容し、より社会的存在感を高め、社会課題の解決者としての発言力を高めています。それにより、ファンが自分の存在を重ねられる「何か」が飛躍的に多様化しているのです。米国サッカー女子代表のユニフォームが売れた背景は、こうしたスポーツの質的変容と無関係ではありません。

こうしたスポーツの本質的変化に気づいた世界のスポーツ界は、男女の待遇平等化や女子リーグの再編・強化を進めています。昨年、WNBAのコミッショナーに就任したCathy Engelbertと意見交換する機会に恵まれました。NBAは、女性スポーツの重要性の高まりを認識し、従来までのWNBAのPresident職を廃止してデロイトのCEO(女性としては初)だったCathyをコミッショナーとして招聘したのです。

Cathyのプロ経営者としてのオーラから、これはただ者ではないという印象を受けましたが、やはりWNBAも「スポーツが女性をEmpowerしていくという文脈を大いに活用していく」と言っていました。

彼女は経営側の人間ですから、女子選手の環境改善に最善を尽くしながらも、リーグの収支を整えていく責任を負います。夢物語だけを語るわけにはいかない苦しい胸の内も少し垣間見られたのですが(面会した時はちょうど労使交渉の真っ最中だった)、今年に入ってWNBA選手会と女性選手の環境改善に最大限配慮した新労使協定を締結したニュースが届き、彼女の本気度を改めて感じることになりました。

ちなみに、彼女は大学時代はバスケ部とラクロス部と掛け持ちし、いずれも主将だったそうです。

日本では、まだ女性の活躍がスポーツ界だけでなく、社会一般でも進んておらず、こうした「女性のEmpower」という文脈が十分な勢いを得るに至っていない現実があります。

日本は社会的な同質性も高く、女性スポーツが代理できる「文脈」もまだまだ競技の中に限られるのかなという印象があります。しかし、見方を変えれば、今後女性スポーツが日本における女性の社会進出のパイオニアとして、あるいは社会改革のペースセッターとしの役割を果たすことができるポテンシャルは大いにあるとも言えます。

そうした中で、昨年はワールドカップを戦い終えたばかりの熊谷紗希選手らが中心となり、「女子サッカーの文化に」を掛け声にピッチの外にも活動の幅を広げる「なでしこケア」(通称「なでケア」)が立ち上がるなど、日本でも新しい動きも芽生え始めています。日本でも女性スポーツのブレイクスルーが期待されています。

編集部より:この記事は、スポーツマーケティング コンサルタント鈴木友也氏のブログ「スポーツビジネス from NY」2020年1月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はスポーツビジネス from NYをご覧ください。