また反安倍か…

今、ネット上では検察官の定年年齢を63歳から65歳に引き上げるいわゆる「検察庁法改正法案(正確には国家公務員法等の一部を改正する法律案)」が話題になっている。

リベラル系メディアであるハフポストよるとネット上ではこれに反対する声が多く、一部芸能人も反対を表明しているという。

「三権分立どこいった?」と批判続出。#検察庁法改正案に抗議がTwitterでトレンド入り。黒川弘務氏の定年延長に(ハフポスト日本版)

「定年年齢の引き上げ」は検察官にとって利益に他ならないが、反対派はそれに反発しているわけではなく、定年年齢が65歳に引き上げられることで安倍政権と密接な関係にあると評される(実際は不明)黒川弘務検事長(63歳)の「検事総長への道」が切り開かれることに反発しているようである。

安倍首相(官邸HP)黒川検事長(東京高検HP)

反対派に言わせると定年年齢の引き上げ自体、安倍政権が黒川氏の検事総長就任を意図したものであり、それは政治による検察人事の介入に他ならず「検察の独立」を害するとのことである。

慣例と私物化は紙一重

検察庁法改正法案の議論ではやたら「検察の独立」とか「検察官の独立性」といった具合で「独立」が強調されるが、まず確認しておきたいのは反対派が関心を持つ検事総長は内閣が任免するものだから、検察は制度上、完全な意味での独立が保障されていないという事実である。

とはいえ検察には司法的機能があるので内閣の人事経路から政治家が検察に介入することは問題だから今まで「専門性」の名目で人事上の慣例が容認されてきた

元検察官の郷原信郎氏によると検事総長の決定は「前任の検事総長が後任を決めるのが慣例」ということである。

しかし、この慣例は内閣の任免権の形骸化に他ならず、誤解を恐れずに言えば「検察官による人事の私物化」という言い方もできるだろう。

慣例とは聞こえは良いがどうしても「内輪の論理」という性格を持つ。

もちろん元検察官がかつて所属した組織の人事慣例を肯定することはおかしなことではない。否定するほうが奇妙だろう。

筆者がここで主張したいことは慣例を絶対視すべきではないということと「検察の独立」が重要だというならば慣例ではなく制度レベルでの保障を追求すべきだということである。

独立=自主性

反対派は「検察の独立」を強調するが独立を語るうえで注意が必要なのは独立と「不可侵」の混同である。

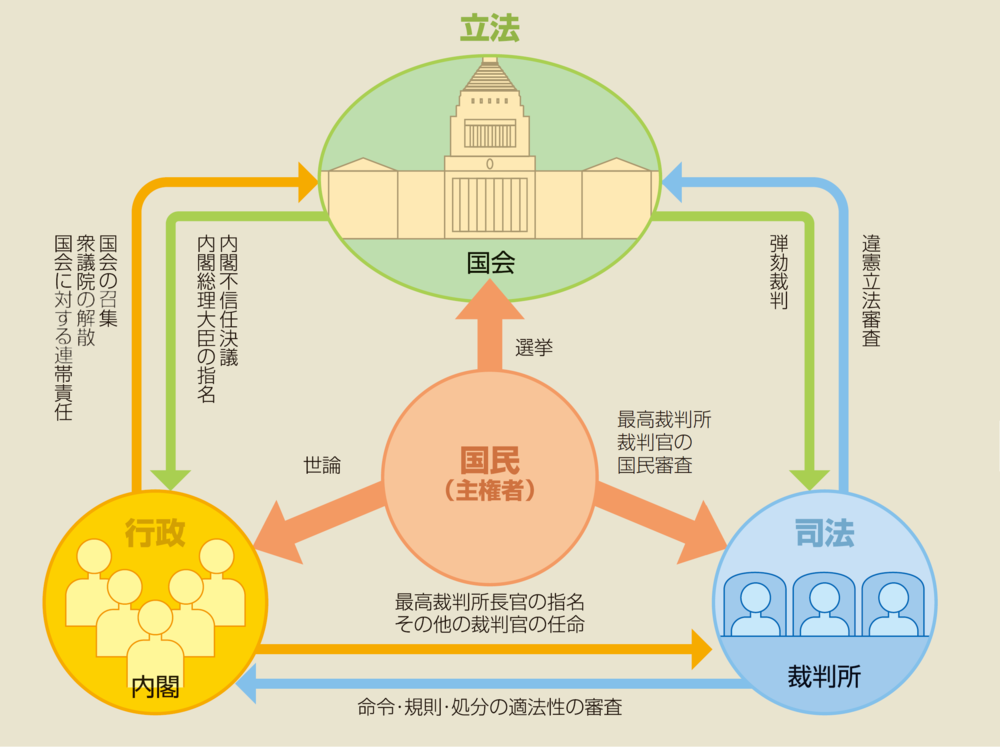

義務教育では司法は権力分立に基づき内閣から独立していると教わるが、一方で日本国憲法は内閣による最高裁判所判事の指名・任命を認めている。

仮に内閣による最高裁判所判事の指名・任命が認められなければ司法全体は腐敗し期待される役割を果たせないだろう。

この最高裁判所判事の指名・任命の例からわかるように権力分立に基づく「独立」とは外部からの関与を一切排除することではなくあくまで「自主性」の確保である。

外部からの関与を一切排除するというのは「不可侵」であり、それは我々が住む自由社会にとって統制不可能な存在でもあり、極めて問題があると言えよう。

「不可侵」の存在が自由社会に挑戦しない保証などない。むしろ容易に腐敗し挑戦してくると考えるべきである。

反対派は2010年に発覚した大阪地検特捜部による証拠改竄事件を忘れたのだろうか。

郵便不正をめぐって大阪地検特捜部に逮捕・起訴されたが無罪となった村木厚子・元厚生労働省局長(ANNニュースより)

だから「検察の独立」もあくまで「検察の自主性」と解釈すべきであり、また、その方が制度改正も視野に入れた建設的な議論ができる。決して「検察の不可侵」と解釈すべきではない。

「統帥権の独立」の教訓

我々日本人は独立と不可侵が混同された歴史を知っているではないか。それは「統帥権の独立」である。「統帥権の独立」は1920年代までは重要視こそされたが「不可侵」とはされていなかった。そもそも「軍事的専門性の確保」という観点で言えば「統帥権の独立」は正当な主張であり、その域に留まるならば問題はない。

しかし1930年のロンドン海軍軍縮条約を機に「統帥権の独立」が極右から異様に強調され「統帥権の独立」は事実上「統帥権の不可侵」となってしまった。

統帥権が独立から不可侵になって以降、軍部への批判は甚だ困難となり大日本帝国は「破滅への道」を歩むようになったのである。

この歴史を忘れるべきではない。

だから検察庁法改正法案も「検察の独立」を「検察の自主性」と解釈したうえで論ずるとともに「検察の不可侵」という考えが台頭しないよう注意すべきである。

反対派の相当数が独立と不可侵を混同しているのは確実であり、それは民主的基盤のない検察が内閣を倒壊させる社会を招く危険がある。

筆者としては反対派の方々に冷静になっていただくよう願うばかりである。