先日厚生労働省の「人口動態統計」の公表を受け、日経新聞に日本における少子化の実態に関する記事が掲載された。「『出生率1.8』1割が達成」という見出しのもと、現状を記すとともに合計特殊出生率を大きく改善した自治体の施策を紹介していた。少子化問題は今に始まった訳ではないが、由々しき状況に陥ったまま回復の兆しは全く見られない。

kohei_hara/iStock

合計特殊出生率の定義は省くが、イメージとして2であれば人口は横ばい、これを上回れば自然増、下回れば自然減となるもの。ただし早婚化などにより出産年齢が早まると、早い年齢で出産する女性と、旧来のスタイルで出産する女性とが同じ年に存在することになるので、見かけ上の期間合計特殊出生率は高い値を示す。逆に、晩婚化が進行中ならば、見かけ上の期間合計特殊出生率は低い値を示す。政府は、日本の消滅回避のため「希望出生率」として1.8を掲げているらしい。

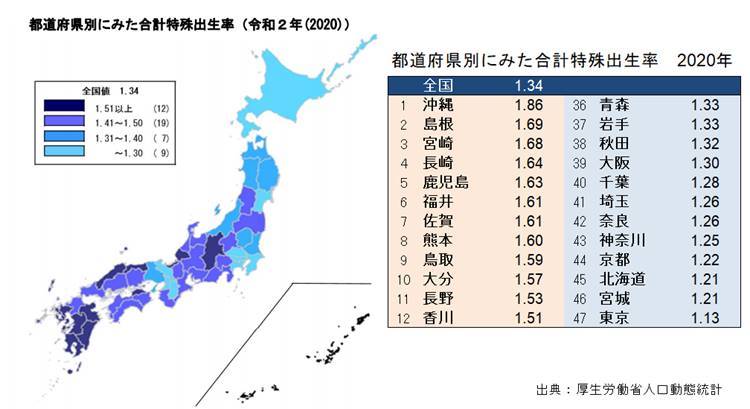

今回公表された人口動態統計による2020年の県別の合計特殊出生率が下図(表は筆者作成)。全国平均は1.34、一般に西高東低で、大都市を含む都道府県は低く最低が東京の1.13、ただし地方が高いかというとそうではなく、北海道や東北は低い。本稿、その原因を論ずるものではないので現状を示すだけ。

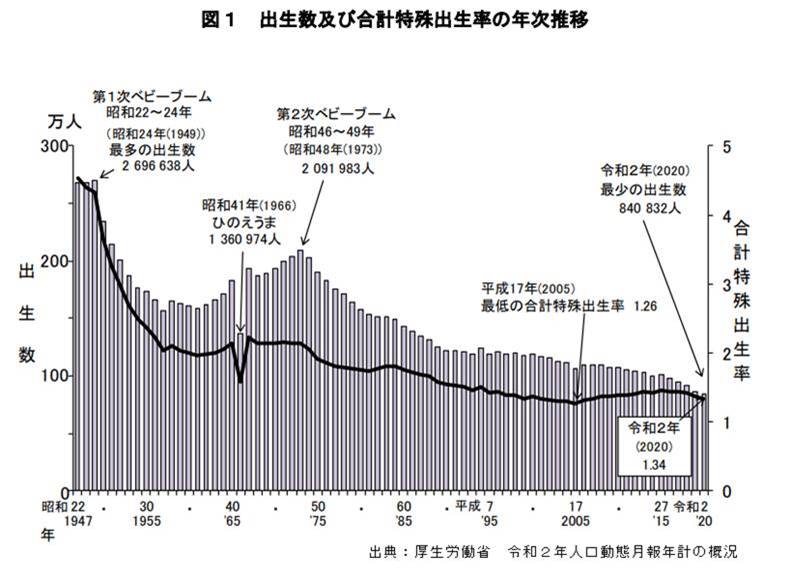

さて、日本の出生数と合計特殊出生率の戦後の推移の実態がこちら。昭和22‐24年には260-270万人の出生数があり、いわゆる団塊の世代を形成した。その後その子供たちによるピークを昭和46-49年に観測し、以降一貫して減少を続け、昨年は84万人とピーク時の三分の一以下にまで落ち込んでいる。合計特殊出生率も昨年は1.34と人口の維持に必要な1.8までは大きなギャップがある。

合計特殊出生率が1.8に満たないということは、近未来に日本は消滅する、ということを意味している。新型コロナのように無用に恐怖を煽っている訳ではなく、夫婦二人に子供が二人未満なら人口は減少を続けるという小学生でもわかる簡単な理屈である。

現在、日本では「2050年までの脱炭素社会の実現」に向け社会が動き始めているが、そんなことをしている場合ではない。たぶん何の効果も生まれないであろう目標よりも、はるかにクリティカルな問題が少子化なのである。

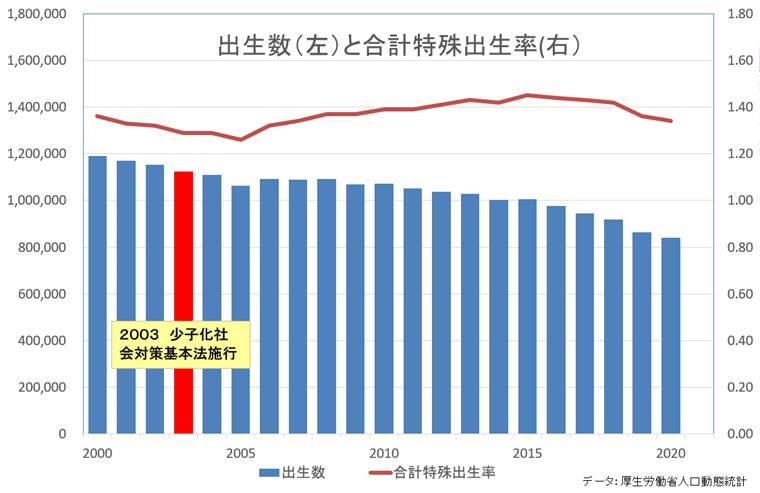

国も国家存亡の危機を認識し、2003年に少子化社会対策基本法が可決され施行された。下図は出生数と合計特殊出生率を2000年以降に対して切り抜いた拡大図である(筆者作成)。施行後、国は内閣府特命担当大臣(少子化対策担当)を設けることにより対策を履行してきた。現在まで22代20名の少子化対策担当大臣が歴任し、自民党だけでなく、現野党の福島瑞穂、与謝野馨、村田蓮舫、岡田克也も過去の担当大臣。

その成果が図における2005年からの合計特殊出生率の増加である。2005年の1.26から2015年の1.45まで約0.2増加したが問題の解決には程遠い。そして現在は1.34。

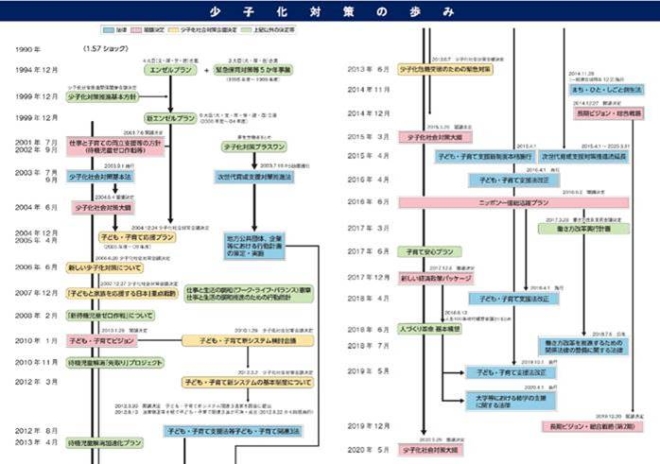

この間に、いくつもの関連法案や少子化社会対策大綱などの指針、予算の執行、そして膨大な官僚作成の文書が作成されてきた。内閣府が「少子化対策の歩み」なる資料を作成している。小さくてわからないだろうが詳細は不要で、政府の数多のアクションを認識してもらえればよい。しかし結果はデータが示す通り。これら膨大なの労力と時間と金をかけてきたにもかかわらず、少子化対策に対して無効ことを証明する皮肉な資料である。

ではどのような具体策をもってすれば少子化を防げるのか?

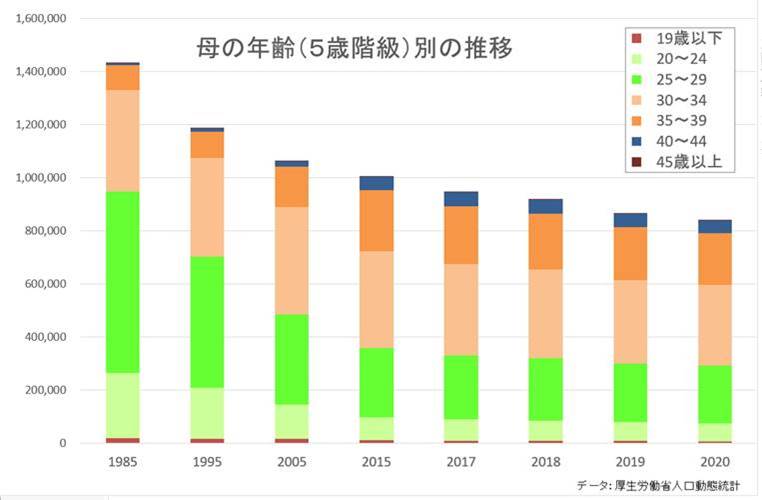

人口動態統計には出生数の内訳として母の年齢階級別の資料が含まれている。それを図化した(筆者作成)。1985年から5年ごと推移で期近に関しては毎年。各年の内訳の緑系が20代、暖色系が30代である。晩婚化の影響もあって、俯瞰すれば20代の母が減り30代の母が増えている。ただし両者の増減はバランスしているわけではなく、20代の母は1985年比で現在は約3割に激減、これが理由はともあれ出生数減の構造的原因である。

出生数減の要因は数多あり、それらを優秀な官僚が分析し、個々の要因に対し細かな施策を実施し続けているというのがこれまでの政府の膨大な少子化対策努力であった。細切れの上全体としては解決へのベクトルが違ってしまっているので効果がないのは当然。20代の女性の出産を促す施策こそ、日本沈没を防ぐ最短のベクトルであることを図は示している。

では20代の出生数が激減した背景は何なのか?

ヒントが日経新聞の記事に書かれていた。

出生動向基本調査(15年)によると夫婦が理想の子ども数(平均2.32人)を持たない理由として最多だったのが「子育てや教育にお金がかかる」(56%)。

1985年以降国民の生活が苦しくなったわけではないだろうが、子供を持たない理由を本人がそう答えているのだから国民の所得や金融資産の推移の実態がどうあろうと関係ない。はっきりと読み取れるのは、子供を作ってもその子の幼稚園、小学校、中学校、高校と続く教育期間に対し、自分の将来の収入に対する自信、言い換えれば希望を持てない、という20代の若い人にとっての親としての本音の現れである。現実としてはさらに、妊娠期や出産費という出生のトリガーに対する抵抗感もあるだろう。

56%という数字は過半数であるから、子供を持たない最大の原因がここにあることを示している。少子化対策としてこの原因を除去すれば、計算上56%の夫婦は出生数を2.32にしてくれる。

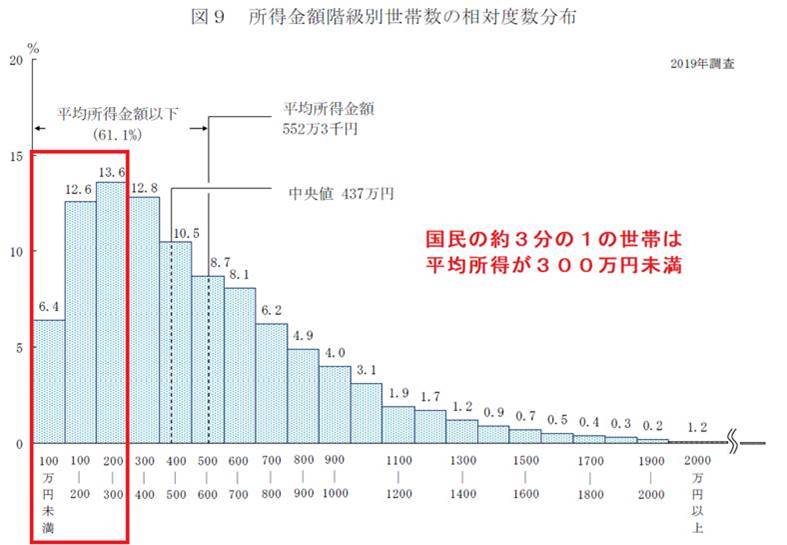

ここで国民の所得分布を概観する。以下は3年に一度行われる厚生労働省の「国民生活基礎調査2019」からの資料に基づく。国民の年間世帯平均所得は550万円ほどと十分だが、分布をみれば300万未満の国民が三分の一を占めている。この中には年金生活者とともに、定職に付けない若者や給与の低い中小企業に勤める若者もかなり含まれるだろう。上記の56%はこの階級の夫婦と考えて良い。

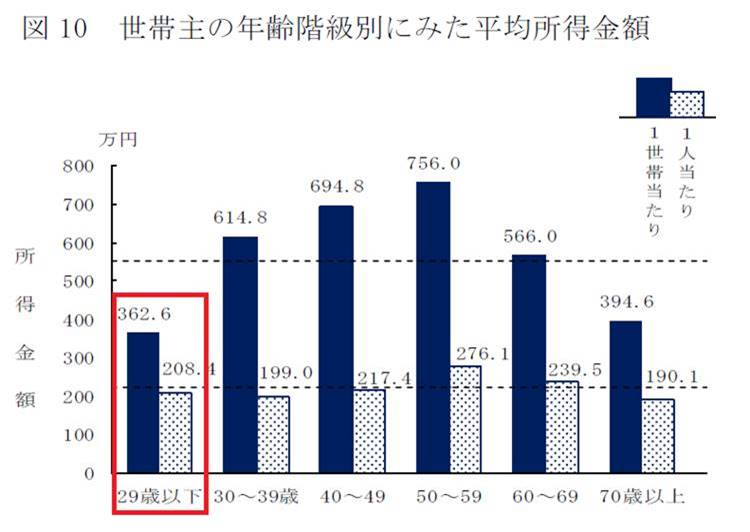

さらに具体的な資料がこちら。世帯主が30歳未満の世帯の平均の年収は360万円。平均であって、上図の分布から年収が200万円台の世帯も半数近くいるだろう。

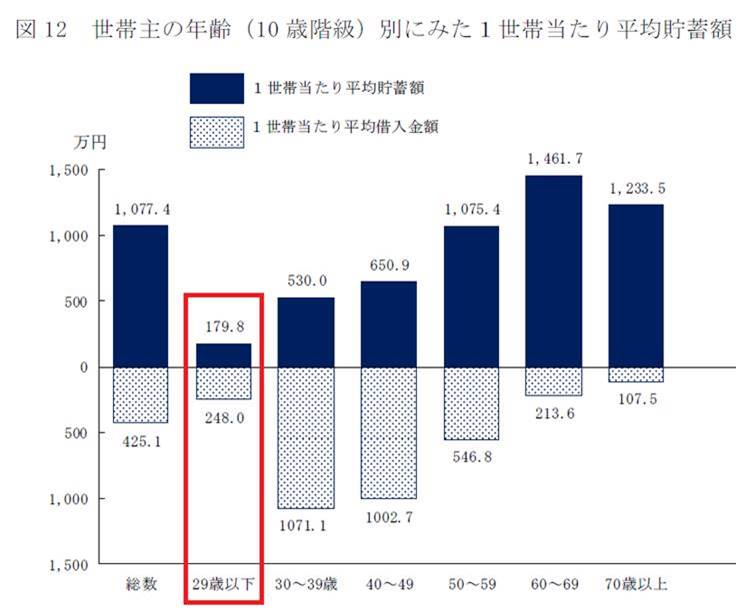

この世代の貯蓄額を見る。世帯主が30歳未満の世帯の貯蓄額は平均でも180万円。大企業等に就職し将来の収入がほぼ約束されている人以外は、現状の貯蓄額と収入を鑑みた時、子供の子育てや教育に責任を持てないと感じるのは当然であろう。

以上縷々示したように少子化の本質は明らか。子供の育児から教育に対する金銭的不安が、出生を阻んでいる。よってこれらの世帯に対しする金銭的不安の解消に焦点を当てれば、少子化対策は著しい効果を上げるはずだ。

日経新聞の記事には、金銭的不安を解消とまではいかないものの何らかの金銭的支援をすることにより、合計特殊出生率が0.46以上増加することに成功した地方自治体の実例がリストされていた(右の表)。少子化対策担当大臣が20人歴任しても0.08しか上げられなかった実績に対しする0.46は劇的な数字で、国全体で同じ効果が得られれば2020年の1.34現状が1.80に達する。

記事にはこれらの地方自治体の具体的な施策例も掲載されていた。いずれも限られた予算内で創意工夫を凝らしたものであるが、金額的にはつましいものである。それでも劇的な効果が認められるのであるから、本質的な改善を行えば全国的な合計特殊出生率の1.80以上の達成すなわち出生数の増加は容易と思われる。

実際の対策は専門家や国会で詰めていただければよいが、具体的な施策としては以下のようなイメージとなるだろう。対象は、例えば、前年度の世帯主の収入240万円以下の子供の生まれた世帯、とでもすれば良いだろう。年齢制限はなし。ただし世帯の年収が400万円を超えた翌年から支援は中止する。

- 妊娠確認以降の医療費無料化と毎月支援金1万円の支給

- 出産時に50万円の支給

- 乳児期の毎月の支援金

- 保育園もしくは幼稚園から高校卒業までの諸コスト無料化

- 生後から高校卒業までの子供の医療費無料化

次の問題はコストと財源。合計特殊出生率が1.34から1.8程度に上がると出生数は約113万人、2020年の84万人にくらべ約30万人の子供が増えることになる。仮にこの子たちすべてが上記支援の対象となるとしよう。一人当たりのコストは、1年目50万円、2年目以降20万円とすると18年間で390万円。総額を約500万円として単純化すると、1年目は一人50万円で良いので1500億円、以降子供の数の増加に伴いコストも毎年増加、18年目以降の年間のコストは対象者が30万人一定として恒常的に1.5兆円になる。

現実的な計算も専門家に任せるが、オーダーとしては大きな違いはないだろう。コロナに対する経済対策で昨年国民に全員に支給された一人10万円の支給総額が13兆円、大半が貯蓄に回ったことを考えれば、対費用効果は桁違い。年間の国家予算が100兆円という現状において、優先順位を政治主導で行えば当初の千億円規模はもちろん、恒久的な1.5兆円規模の少子化対策費の捻出も容易だろう。放置すれば日本は消滅するのだから。