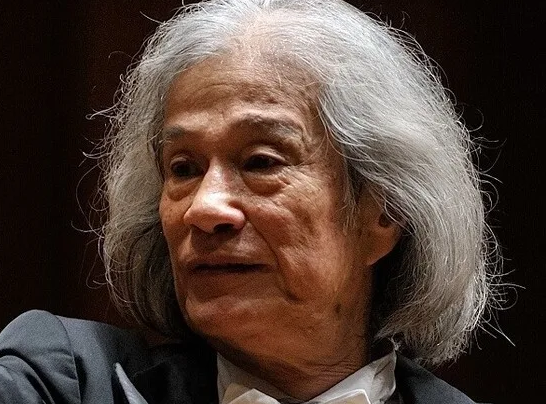

読響と飯守泰次郎先生の46年ぶりとなる定期。サントリーホールは予想以上の客入りで、マエストロの登場から盛大な拍手が起こった。先日の東響よりもお足元がしっかりされていて、背筋もまっすぐ。いつものように正装で、客席に向かって上品にお辞儀をされた。なぜか「今日の飯守先生は美少年のようだ」と思ってしまった。コンサートマスターは日下紗矢子さん。

モーツァルト『交響曲第35番《ハフナー》』から歓喜に溢れた大きな音量で、そういえば天井からいつもよりたくさんマイクが下がっているような気がするが、オケそのものがリミッターを外したような印象のヴィヴィッドな演奏だった。半世紀近いブランクを経て読響に「帰ってきた」飯守先生を祝福する音楽なのか、弦も管もとてもハイテンションで、花火のように爆発的だった。勢いがいいと、いつも聴こえない新しいフレーズが炙られた絵のようにいくつも浮き上がる。影絵と影絵が追いかけっこをしているような面白い旋律が聞こえてきた。

モーツァルトの遊戯精神がぴちぴちと飛び跳ねていて、ロココな装束をまとった男女の恋の鞘当てを見ているようだった。ダ・ポンテ・オペラの登場人物のように、みんな心臓がドキドキソワソワしていて、暇なので恋することがすべてなのだが、建前も大事で、姑息だったり滑稽だったりする様子を、モーツァルトは「笑っちゃうよね」と活写する。小さなマリー・アントワネットに求婚された神童は、宮殿の女たちの意地悪さや、女の楽屋裏もよく知っていたのだろう。

最後まで聴いて、この「ハフナー」がとても「日本離れした」演奏だと感じた。科学的に証明できることなどひとつもないが、日本の湿気や味噌汁の味が皆無で、サントリーホールのアコースティックが何百年も経た欧州の古い劇場の壁のような質感だった。凛とした強さと、ノーブルな香気も感じられる。お子様味覚の自分は、フォアグラも青かびチーズもロクに食べられない情けない舌をしているが、もしかしたらもっと強靭な味覚と胃袋を持っていなければ西洋芸術と対峙できないのかも知れない。時間差でモーツァルトの「妖艶」に当てられてクラクラした。短い前半のこの曲のあと、両手を大きく上げて「万歳」のポーズで袖に入られた飯守先生の姿が忘れられない。

飯守先生のブルックナーは先日の東響との7番で感銘を受け、この日のブル4も半ば予定調和的に「感動する」はずだったが、感動どころではない衝撃の連続だった。

壇上には椅子と譜面台が用意されていたが、譜面台には何も置かれていない。椅子も、楽章間に少し座るだけ。ほぼ立ち通しで70分の「ロマンティック」を暗譜で振った。1楽章から、何か「昇天するのが偉く早いな」と感じ、振り上げた指揮者の腕が忽ち神の光に届くのが見えた気がした。起承転結の段取りをを待たずに、冒頭からもう結末のカタルシスが溢れ出している。

ホルンを筆頭に金管のパワーが素晴らしく、攻め攻めで勇敢で、雄々しすぎて途中から「怖い」と感じた。スイスとフランスの国境近くのラ・ショー=ド=フォンを訪れたとき、雄々しい岩山が空を塞ぐように聳え立っているのに感動し、見続けているうちに急に恐れを感じたが、その感覚と似ていた。セクシーな岩の山々があんなふうに視界に迫ってきたことはなかった。弦楽器も今まで聴いたことのない呼吸感で、雷に打たれたように「急に」激昂する。何もかもが、予想外の瞬間に巨大化し、予告もなく迫ってくる。

「これは男だ」と直観で思った。黒田博さん演じるファルスタッフに畏れを感じたように、飯守先生のブル4にも自分には把握できないほど危険で巨大なパワーを感じたのだ。ブルックナーは教会音楽のようなシンフォニーを作っていたわけではない。半音階の渦巻きに巻き込んでくる酩酊感はリストに近い。リストは無数の女性を知っていたが、ブルックナーは正反対。しかしながら根底に渦巻いている「わけがわからないもの」は同じで、それはすべての創造の根幹にあるマグマのようなエネルギーだった。

森を駆けるジークフリートやパルジファルを思った。そのような存在が秘めている生命の力を、普段人間の男性はしまっておくのだろう。「ブルックナーには男性の愛好家が多い」のは真実だ。ブルックナーの神髄をこのような鮮烈な形で体験しなければ、異性の「異質さ」を再認識することもなかっただろう。ファルスタッフの前に見たカルメンも思い出した。「一直線にしか進めない」男の神聖な情熱を愚弄したカルメンは、やはり無事で生きて帰るわけにはいかなかった。

3楽章の、管楽器が森の鳥獣が一度に息を吹き返したような件は心臓が高鳴った。木霊のように少しずつズレていたが、演奏家の迫力は削がれることはなかった。急に訪れる間隙からは、凄まじい孤独感が溢れ出す。そしてまた咆哮が始まる…コンサートマスターは日下さんだが、この「男っぽさ」をどのように伝達したのかとても興味が湧いた。

飯守さんは素晴らしいバランス感覚を持っていると思う。聴き手の誰もが文句を言わない「アカデミズム」タイプのブルックナーだって朝飯前だ。しかし、これが今、飯守先生が振ってみたかったブルックナーなのだろう。

十分に尊敬され、評価された人が、その境地にあってやりたいと思う音楽があるはずなのだ。「ここにいるのはブルックナーと自分だけ」という、ノーブレーキのすごい演奏をした。「ブレーキを外す」という言葉は、全楽章を聴いて何度も頭に浮かんできた言葉であった。飯守さんは、もちろん酒浸りの太ったファルスタッフではない。しかし、潮満ちていよいよ我儘になる権利を得て「枠からはみ出した自由な世界」へ行こうとしているのではないか。翼をもつ者はどこにも飛んでいける。次のブルックナーはまた全然違うものになるかも知れないが、この夜の読響とのブルックナー4番は間違いなく歴史的な名演だった。

Ⓒ読響

編集部より:この記事は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」2021年7月23日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「小田島久恵のクラシック鑑賞日記」をご覧ください。