新国立劇場『スーパーエンジェル』世界初演の二日目(8/22)を鑑賞した。大野和士氏が新国立劇場のオペラ芸術監督になって作られた新作オペラの中で、最も優れた作品であると直観的に思った。『紫苑物語』も『アルマゲドンの夢』も批評的に大変高い評価を得たが、「現代(音楽)オペラ」として、「立派すぎる」という印象を抱いていた。その二作品は、確かに「すごい」オペラだった。色々な意味で余裕を持って作られる国立の劇場のオペラ作品なのだから、世界に対して威厳を見せなければ、という気概もあったのだろう。確かに、隙のない名作であったとは思う。

「子どもたちとアンドロイドが創る新しいオペラ」として制作された『スーパーエンジェル』は、大野氏がオペラ監督になって一番最初に企画されたものだという。新国立劇場のバレエ、演劇の各監督の共作であり、演出監修を演劇監督の小川絵梨子氏が、舞踊監修を元バレエ監督の大原永子氏が担当している。舞台には大勢の子どもたちが登場し、世田谷ジュニア合唱団と、ホワイトハンドコーラスNIPPONの団員が活躍した。ホワイトハンドコーラスNIPPONは、聴覚障害・視覚障害の子どもたちを中心に、障害の有無に関わらず多様な子どもたちが参加しているグループで、手話をベースに白い手袋で歌詞の世界を表現する。

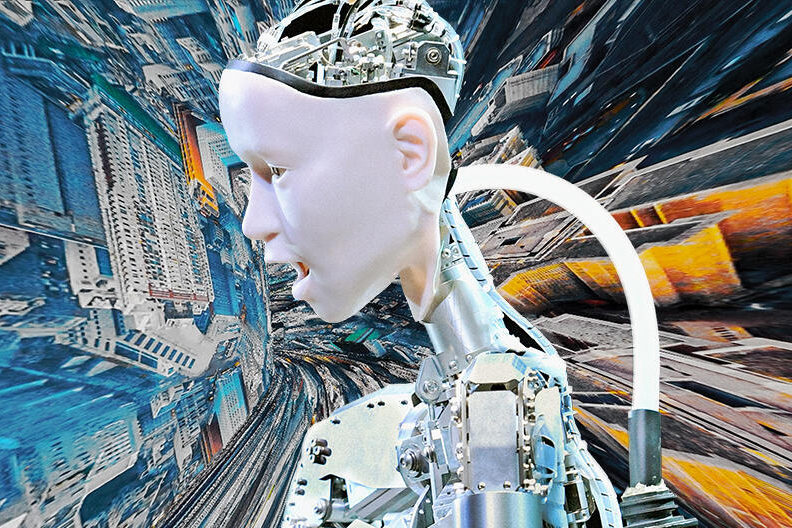

予定では1時間40分だったが、トータル2時間弱の上演で、視覚的にも音楽的にも大変情報量が多い。「歌手」の一人として登場するAIロボット「オルタ3」を始め、壮大な宇宙空間を表現する映像美術など、最先端のテクノロジーが駆使されている。その技術についての取材だけで、公演評は埋まってしまうかも知れない。

主人公アキラは、『魔笛』のタミーノを彷彿させる勇敢な少年であり、タミーノが王子であるのに対し、アキラはヴァルネラブル(脆弱)な存在として舞台に登場する。異端のチップを埋め込まれ「開拓地」に流されるというストーリーは、『マノン・レスコー』の、ヒロインのアメリカへの流刑を彷彿させる。世界を支配する「マザー」は巨大でグロテスクな顔面のホログラムとして登場し、官僚的な国家安全局長ジョージはマザーの完全な手下として暴威を揮う。アキラは初恋のエリカへの想い成就するため、埋め込まれた被支配者としてのチップを捨てて、ゴーレム3と交流して「死者として生きる」ことを選ぶ。

島田雅彦氏の台本はSF的であり、同時にオペラが踏襲してきた神話・民話・物語の祖型を縦横に駆使した筋立てになっている。マザーが支配するディストピア的世界とは、悪弊によって成立するどこかの国家と酷似している。とても子供向けとは思えない、大人のための哲学的なストーリーだ。演出監修の小川絵梨子氏はこれを舞台でどのように完成させたのか、大変興味をもった。ラストに向けての物語が、知的で怜悧でブラックな島田氏にしては(!)「とても暖かくて優しい」印象だったからだ。

アキラ役のカウンターテナー藤木大地氏は、「身体を失った魂だけの存在としてこの世にいる」という役を、ユニークかつ献身的に演じた。カウンターテナーにしか表現できない幽玄で純粋な存在で、透明感のある声が物語と完全に溶け合っていた。子どもたちの合唱は調性があるが、アキラの独唱はおおむね無調で、全編を通して集中力を要する。エリカ役のソプラノ、三宅理恵氏も技巧的な旋律を情熱的に歌い上げ、大きな感動を呼んだ。

渋谷慶一郎氏の音楽は、予想外にも正統派のオペラだった。もっとコンセプチュアルな作り方をするのかと思ったが、オーケストラは骨太で(東京フィル)、オルガンが効果的に使われ、一枚ずつ扉を開けていくようなスリリングなドラマ性が感じられた。クラシック的かサブカル的か、というカテゴライズ自体、もはやどうでもいいことなのかも知れない。音楽劇を通じて強い理念を創り出そうという強烈なモティベーションが伝わってきた。現代音楽のある種の紐帯から解き放たれていて、聴いていて大変「自由」だった。新国&大野氏の過去の二作品と大きく違うのは、その点であった。

批評の言葉で語ろうとすると、「煩瑣で情報が多すぎるオペラ」ということになり、それでは欠点ばかりの羅列となり、別の言葉で語ろうとしたほうが、この作品をよりよく伝えられるような気がしてならない。神智学者のシュタイナーは音楽についても本質的なことを語ったが、シュタイナーやグルジェフの言葉を音楽批評で使おうとすると、現代では異端というより阿呆扱いされるのである。占星術や天使学、次元上昇(アセンション)といったジャンルのキーワードを使ったほうが、はるかにこの作品をよく紹介できる。なぜこのコロナ時代に、肉体と魂についての斬新なオペラが生まれたのかも説明がつく。土の時代から風の時代へ、闇の時代から光の時代へ、人間は否応なく移行を迫らてれいるのだ。

アンドロイドのゴーレム3 =オルタ3の声は人工的なサウンドで、歌詞は日本語字幕によってかろうじて理解できた。聴きとれない言葉であって当たり前だとも思う。アキラとゴーレム3は、地上的(物質的)ではない、超現実的なコミュニケーションによって交信しているのであり、音声は光のようなパルスとして表現されるのが相応しい。

アンドロイド「オルタ3」は、過去の渋谷作品にも登場している。はむき出しのマシンの脳をもち、ボディは機械で、顔と手だけが皮膚のようなつくりになっている。少年のようでもあり、修道士のようでもあり、腕を交差させると静かに祈りをささげているようにも見える。無生物には愛はあるか。脳をもつアンドロイドは、人間と魂を交換できるか。コミュニケーションの限界点を、オペラで顕そうとしている。その試みの裏側には、作曲家の生身の「痛み」が感じられ、絵空事ではないリアリティがあった。

大野さんがプロデュースして創るオペラは、つねに暗闇が背景にある。胎児がいる胎内のようでもあり、死後の世界のようでもあり、「まだ生まれたくない!」とプライド高く太陽を拒絶している魂の居場所であるように感じる。子どもは大人より胎児の頃の記憶を覚えているので、闇の世界をよく知っている。眠りにつくとき、耳の上の血脈をじんじん感じながら、枕の下には巨大な地下王国が拡がっているのだと感じる。詩人、音楽家、演劇人のインスピレーションの宝庫であり、あらゆる綺想・物語の源泉である「童心」。歌声と手話による子どもたちのコーラスに囲まれて、人と機械のオペラは幕を閉じた。カーテンコールに登場した大野さんが、子供たち全員の父親のような顔をしていたのが印象的だった。

■

新国立劇場『スーパーエンジェル』

総合プロデュース・指揮:大野 和士

台本:島田 正彦

作曲:渋谷 慶一郎

演出・監修:小川 絵梨子

総合舞台美術:針生 康