日本共産党の「自衛隊解消・安保廃棄」

周知のとおり、日本共産党は、党綱領四で「自衛隊違憲解消」「安保条約廃棄」の「非武装中立政策」を主張している。

Goldcastle7/iStock

具体的には、日本共産党は、機関紙「しんぶん赤旗」「しんぶん赤旗日曜版」機関誌「前衛」等において、イージス艦等「ミサイル防衛」反対、イージス・アショア等「レーダー基地」反対、「敵基地攻撃能力」保有反対、沖縄嘉手納・岩国・横田基地等全国米軍軍事基地反対、沖縄辺野古新基地建設反対、米国製F35最新鋭ステルス戦闘機導入反対、国産長射程巡航ミサイル・弾道ミサイル開発反対、護衛艦「いずも」等空母化反対、沖縄宮古島・石垣島等南西諸島ミサイル配備反対、宇宙兵器・サイバー兵器・電子兵器・AI兵器・超音速兵器・軍事偵察衛星・無人偵察機・ドローン兵器等開発保有反対、大学軍事研究反対、防衛予算反対、集団的自衛権・安保法制反対等を一貫して強硬に主張している。

要するに、日本共産党は、日本の国家と国民を守るための「抑止力」である、あらゆる種類の防衛力(「軍事力」)の保有と整備には一貫して絶対反対なのである(10月26日拙稿「日本共産党はミサイル防衛など抑止力に反対か?」参照)。

「力の真空状態」の危険性

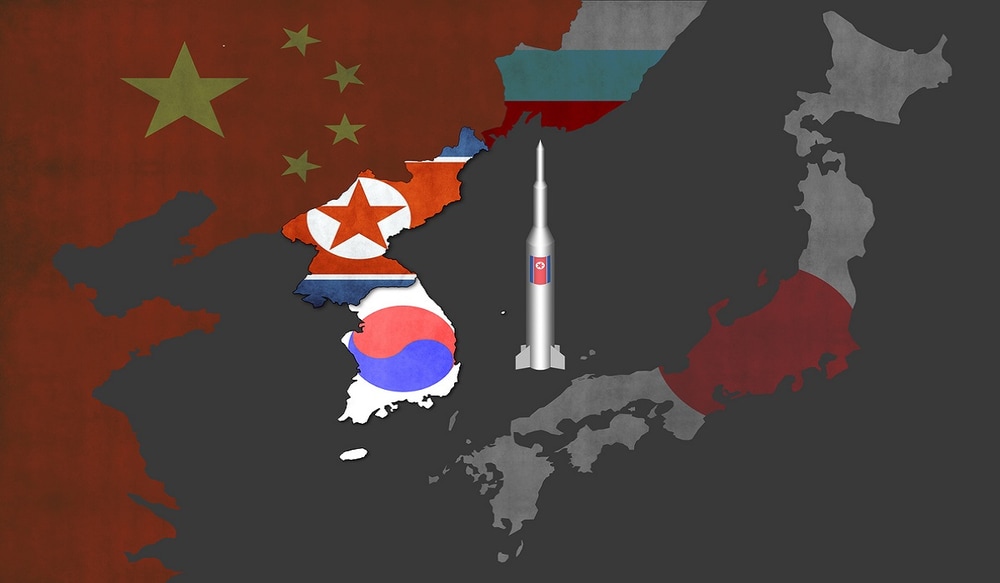

上記の共産党の「自衛隊違憲解消」「安保条約廃棄」は、まさに日本を丸裸にする「非武装中立政策」にほかならず、中国、北朝鮮、ロシアの核保有国に囲まれた日本を、完全に無防備の状態に置き、「力の真空状態」に陥らせるものである。

しかし、金日成の北朝鮮軍が韓国に侵攻した1950年~1953年の「朝鮮戦争」を見ても明らかなように、「力の真空状態」は、他国からの侵略を誘発し極めて危険であることは言うまでもない(小泉信三著「私の平和論について」小泉信三全集10巻463頁文藝春秋社参照)。

共産党の「外交一辺倒」の危険性

このように、日本共産党の「自衛隊違憲解消」「安保条約廃棄」は、国家及び国民を守るための「抑止力」である防衛力(「軍事力」)を完全に否定する「非武装中立政策」と言うほかないが、共産党は「軍事力」によってではなく、「外交」によって国家と国民を守るべきであると一貫して主張している。

すなわち、共産党は、軍事力に対して軍事力で対抗すれば、「軍事対軍事」の悪循環に陥り危険であると言うのである。恐らく近年における中国の覇権主義的な「軍拡」を念頭に置いたものと考えられる。しかし、中国の急速な軍拡に対して、仮に、共産党が主張するように、日本がひたすら傍観するだけで、「抑止力」である防衛力(「軍事力」)の整備を一切怠れば、10年~20年後には両国の軍事力の差は「100対10」以下にもなりかねず、日本がそれこそ「力の真空状態」に陥ることは火を見るよりも明らかである。

日中両国の間にこのような巨大な軍事力の格差が生じ、「力の真空状態」が生じても、なお、共産党は「外交」のみによって本当に日本の国家と国民を守れるのか。共産党は責任をもって、そのことを日本国民に対して保証できるのか。共産党が「自衛隊違憲解消」「安保条約廃棄」という「抑止力」無視の「非武装中立政策」を強硬に主張する以上は、この問題に明確に答え多くの日本国民の不安を解消する政治責任がある。

また、共産党は、上記の通り「自衛隊違憲解消」のみならず、米国との「安保条約廃棄」まで主張している。そうすると、日本にとって、米国の対中・対北朝鮮の「核抑止力」は消滅するから、日本は「核抑止力」を含め、すべて自力で国家と国民を守らなければならなくなる。当然、日本独自の「核武装」の必要性も生じるであろう。このように、共産党が主張する「外交一辺倒」の丸裸で完全に無防備な「非武装中立政策」が、いかに危険で非現実的かは余りにも明白である(11月6日拙稿「共産党の非武装中立は時代遅れの暴論」参照)。

日本を国家存亡の危険に晒す「自衛隊解消・安保廃棄」

以上により、日本共産党の「自衛隊解消」「安保廃棄」という「抑止力」を無視した「非武装中立政策」は、日本を「力の真空状態」に陥らせ、他国からの侵略を誘発し、日本を国家存亡の危険に晒す「空想的平和主義」でしかあり得ないのである。近年における中国の急速な軍拡や「台湾危機」「尖閣危機」さらには北朝鮮の核ミサイル開発の脅威等を考えれば、日本共産党のこのような「非武装中立政策」が完全に破綻していることは明らかである。

よって、日本共産党が、真に日本の存立と独立を守り、国民の生命・財産の安全に全責任を持つ政党であるならば、速やかに党綱領を根本的に改正し、日本防衛のために、「自衛隊違憲解消」「日米安保条約廃棄」という「抑止力」を無視した「非武装中立政策」を改め、自衛隊の必要性を真正面から認め、且つ、日米安保条約による「核抑止力」の必要性を認めるべきである。