sandi rais/iStock

「脱炭素社会」形成の難問

アポリアとは、複数の理論や議論のうちどれが正しいのかについて合意ができない状態を表わすギリシャ語であるが、英語(aporia)でもフランス語(aporie)でも使われている。ともに「行き詰り」としての「難問」の意味が強い注1)。

現代社会では「難問」が数多くあり、この10年来EU全体が主導している「脱炭素社会」もまたかなりなアポリアであるという立場から、北海道の「脱炭素社会形成」論を点検してみたい。

その素材は、北海道「脱炭素社会形成に向けた地域戦略」の特集記事(画像1)である(『マルシェノルド』(北海道開発協会、2022年2月28日)注2)。

画像1 「マルシェノルド」

内容は(A)北海道知事鈴木直道氏への小磯修二氏によるインタビュー記録「ゼロカーボン北海道」への挑戦、(B)データから考える北海道の脱炭素社会づくり、(C)再生可能エネルギーの地産地活でゼロカーボンシティへ、(D)持続可能なまちづくりと地産地消エネルギー、の4点に分けられる。

これらはすべて標準的論点なので、ここで紹介して、社会学的コメントをしてみたい。

比喩としての人間の健康づくり

あらかじめ比喩的な感想をのべておく。この『マルシェノルド』の特集は、今日世界的趨勢であると道庁(道知事)が受け止めた「脱炭素社会」をめざして、北海道でも「再エネ」拡充を軸として積極的に仕掛けていき、「北海道の価値」を高めることを狙っている。かりに人間の健康を素材にすれば、ランニングは心肺機能を高め、食欲を増進して、ストレス解消にも効果があるから、みんなでそれをやりましょうと言っているに等しい。

ただ、人間個々の体調の違いや遺伝的制約などを無視しては、ランニングの健康効果は一般化できない。なぜなら、心臓や肺の機能が衰えてきた人、足腰に疾患がある人、感覚器官に不具合が起きる人にとって、ランニングはむしろ体調悪化の原因にすらなるからである。

人間の健康増進を論じる際にはこれらは当然ながら配慮されるのに、「特集」4本は北海道の老若男女すべてや諸機関・団体が「脱炭素社会」に向けての直進を是とした議論に終始した。ただ、知事とのインタビューが2021年12月27日となっているから、2022年2月24日からのロシアによるウクライナへの侵略戦争の影響は、本特集の「脱炭素」論には皆無である注3)。

本特集を総合的に判断すると、バラ色の「脱炭素社会」形成ばかりが語られているといえる。「脱炭素社会」への過程は大いに議論したいが、さまざまな問題があるので、夢多き目標だけでは済まないし、現実的でもない。逆に、北海道の社会システムにどのような不具合が起きるのかの予見もまた重要であり、事前に論じておくことの意味も意義もある。

そもそも「資源とは、使用価値の技術的・経済的・文化的評価なのである」(ハーヴェイ、2014=2017:342)という視点からすると、たとえばかつての八幡製鉄所からの「煙もうもう 天に漲る」(旧八幡市歌)が全否定されたり、「原発」への評価が「3.11」以降は逆転したり、ガソリン車と電動車の評価も揺れ動いてきた注4)。この立場で、社会学の「機能分析」とりわけ潜在的逆機能を中心として、本特集を解読したい。

では最初に、現段階の北海道のエネルギー事情を要約しておこう。

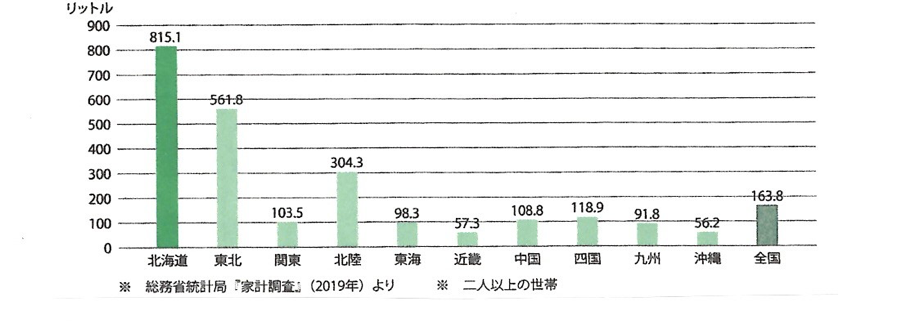

積雪広大寒冷地なので化石燃料利用率が高い

北海道民は寒さと雪のなかで4か月間暮らすので、各世帯では180リットル入りの灯油タンクを常備して、外気がマイナス温度でも部屋のなかは22度前後になるように暖房の温度管理をしている。加えてJR北海道の赤字路線廃止が続くため、広大な面積の物流はトラックに頼るしかなく、二酸化炭素をはじめ「温室効果ガス」の排出比率が高くなる注5)。ちなみに(B)に掲載されたデータによれば、北海道の家庭用灯油の購入量の多さが分かるであろう(図1)。

図1 地域別家庭用灯油の年間購入量(一世帯当たり)

出典:『マルシェノルド』(北海道開発協会、2022年)12頁

※ ただし、2人以上の世帯。総務省統計局『家計調査』(2019年)より

北海道の購入量は全国平均の5倍であり、同じ積雪寒冷地の東北地方よりも約1.5倍になっている。ただし夏のエアコン冷房は世帯単独ではほとんどなされないので、通年で見ればエネルギー費用として電気料金と灯油購入費の世帯合計は、他の地方よりも格段に高くなるというわけではない。

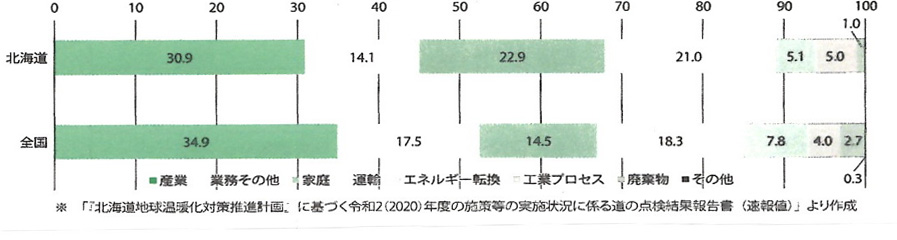

図2は全国と北海道の「二酸化炭素の排出量」の比較である。2015年の国勢調査では、製造業に代表される第2次産業就業比率が16.9%でしかなく、全国平均の23.6%にはるかに及ばない(総務省統計局『社会生活統計指標2022』:85)。そのため、「産業」や「業務その他」における排出量は全国平均よりも4%低い。しかし「平均世帯人員」は東京都に次いで少なく、2.13人というように小家族化が進行して、総世帯数は全国7位の244万世帯を数える(同上:20)。その分だけ「家庭」が多く、二酸化炭素の排出量は全国平均より8.4%も増えることになる。これは北海道特有の事情だから、そのまま受け入れるしかない。

図2 全国と北海道の二酸化炭素排出量の構成比(2018年度)

出典:『マルシェノルド』(北海道開発協会、2022年)11頁

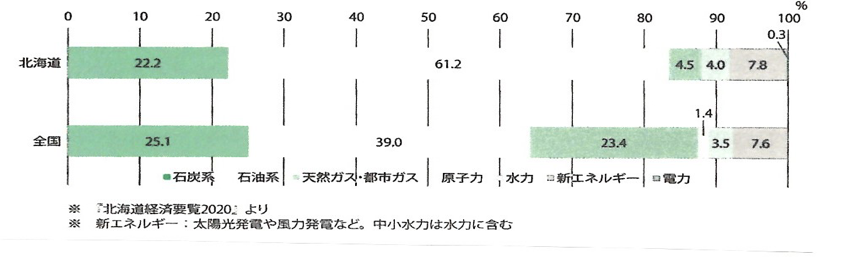

過半数が「石油系」エネルギー

では、一次エネルギー供給はどのような実態にあるか。図3から明らかなように、北海道の一次エネルギー供給の特徴は、過半数を「石油系」が占めているところにある。

図3 一次エネルギー供給の構成比(2017年度)

出典:『マルシェノルド』(北海道開発協会、2022年)12頁

これは灯油購入量と火力発電依存に象徴されるが、加えて「3.11」以降は全国的な「反原発」の運動により泊原発1号機2号機3号機すべてが停止しており、全国では「原子力」比率が1.4%だが、北海道はゼロのままで推移してきた。

同時に全国の「天然ガス・都市ガス」23.4%に比べると、北海道のそれはわずか4.5%にすぎない。その他では「石炭系」も「水力」も「新エネルギー」=「再エネ」の比率は全国平均と変わらない。すなわち、「再エネ」によるエネルギーは7.8%であり、今後「脱炭素社会」形成に向けて、この比率を飛躍的に高めることを知事が本特集で宣言したことになる。

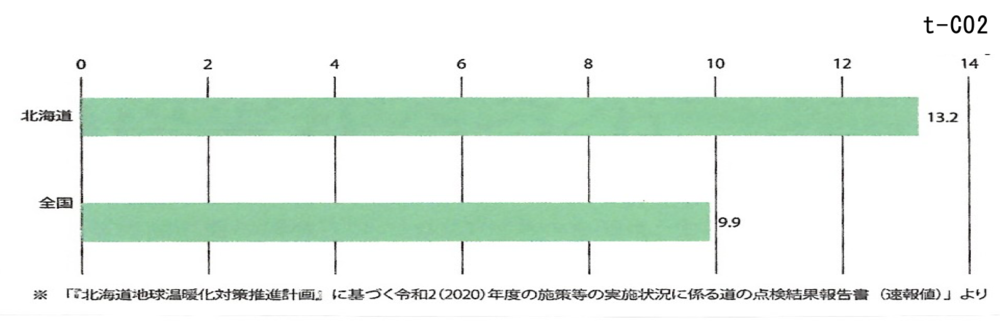

確かに図4で見るように、「一人当たりの温室効果ガス排出量」は全国平均よりも多い。家庭用、製造業、交通運輸業、商業販売などで排出された「一人当たりの温室効果ガス排出量」合計が基礎になった一人当たり年間排出量で見ると、北海道のそれは13.2トンであるが、全国は9.9トンに止まっている。しかしこれもまた、積雪寒冷地ならではの灯油使用量と火発依存によるところが大きい。

図4 一人当たりの温室効果ガス排出量(2018年度速報値)

出典:『マルシェノルド』(北海道開発協会、2022年)12頁

※ t-CO2は二酸化炭素1トンを意味する単位で、「トンCo2」と呼ぶ。

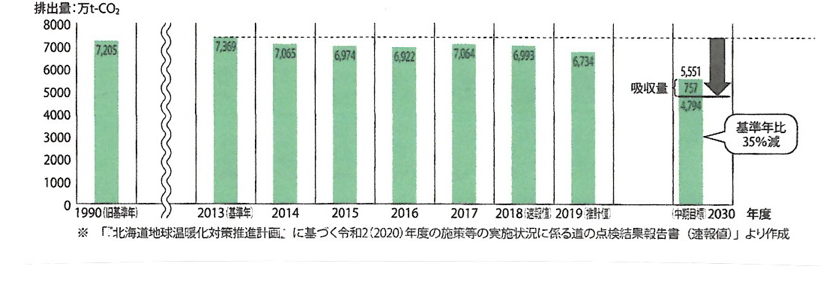

諸データによる北海道特性を踏まえて、道庁は数回の「北海道地球温暖化対策推進計画」を策定して、図5のような2030年の「中期目標」を掲げるに至った。本特集の狙いもまた、この「中期目標」達成のための議論を積極的に呼び起こすところにある。

図5 北海道における温室効果ガスの排出量の推移と削減目標

出典:『マルシェノルド』(北海道開発協会、2022年)11頁

社会経済活動の活性化と二酸化炭素の排出増大は正相関する

ただし、歴年の『環境白書』が強調してきたように、景気動向にエネルギー事情は左右されるから、この数年のコロナ禍における社会経済活動自粛や働き方改革に直結するオンライン業務の増大や、2022年2月24日からのロシアによるウクライナ侵略戦争後に予想される世界的な景気停滞によっても、二酸化炭素の排出量は減少する注6)。

逆にいえば、「特集」で頻用された「経済発展」や「地域活性化」や「地域振興」を課題として経済活動を盛んにすれば、必ず二酸化炭素の排出量は増大する。

8年後の2030年に基準年比で35%の削減目標を示した知事(道庁)は、何をどのように実行するのか。

一方で社会経済活動を活性化させると二酸化炭素の排出量は増大するという正比例の「産業活動の法則」を無視したら、おそらくそれは成功しない。だからと言って、都合の悪い社会現象やデータを無視して、出発点で目的に沿ったデータだけを並べるのでは誤りの原因になる。この「産業活動の法則」にどのように挑戦するか。

「特集」で繰り返された「高いハードル」(:3、:9)に向けて「野心的な挑戦」(:20)を行うには、バランスの取れた合理的な思考法こそがカギになる。

後編では、私なりのバランスを基準にして、「脱炭素社会」形成論の素材を提供してみたい。

「脱炭素社会」形成論の素材

その際の論点は、以下の3項目である。

昨年のCOP26で顕著に認められたように、「二酸化炭素地球温暖化対策」のために再生可能エネルギーには莫大な投資をする先進資本主義各国が競合するが、主体間では同床異夢の状態にある。

(1)資本の立場・・・・・・再生可能エネルギーの使用価値は非常に高い→洋上風力発電への積極的投資→剰余価値の増大

(2)政府・自治体の立場・・・・・・地球温暖化防止のために「脱炭素社会」を標榜する立場から、国家費用による再生可能エネルギーの装置との交換価値が高い

(3)国内消費者の立場……再生可能エネルギー装置での発電は供給面での不安定性が強く、発電単価も高く、自然の恒常性を壊し、景観を破壊するために、使用価値は低い。再生可能エネルギー装置を国家や自治体が購入するという「交換価値」に乏しい

これらのバランスがどうすれば可能になるか。

後編では、いくつかの補助線を用意して、社会学の観点から探ってみよう。

(後編に続く)

■

注1)いわゆる「二進も三進もいかない」状態を示すものである。

注2)これは、北海道開発協会が発行する月刊誌『開発こうほう』のうち、年2回の「地域経済レポート特集号」の別名である。編集協力者は元釧路公立大学学長で、現在は北海道観光振興機構会長の小磯修二氏である。

注3)「ウクライナ戦争」(War in Ukraine)による影響は各方面に及ぶが、エネルギー問題ではとりわけドイツの態度変容が著しい。ロシアから直結した1230㎞のパイプライン「ノルドストリーム2」が中止され、破産手続きに入った。それとともに、ドイツが宣言した2022年の原発廃止、2030年までの石炭火力廃止、残りは「再エネ」という2021年11月のCOP26でも強調されたエネルギー転換政策は暗礁に乗り上げたままである。

注4)変化する価値判断基準については金子(2009、38-40)を参照してほしい。

注5)この10年間で、北海道の先人が苦労して敷設した鉄道のうち、赤字路線の多くが廃止され、留萌線(深川―留萌)や日高線(鵡川―様似)をはじめ、廃止路線の大半がバス輸送に転換された。しかし「鉄道は地球に優しい」はずなのに、「赤字幅が大きい」、「収益改善の見込みがない」などの理由で、「脱炭素」を掲げた道庁もまた赤字路線の廃止に賛成してきた。そして、新幹線の札幌延伸に伴い、120年の歴史をもつ「函館線長万部-小樽間」もまたバス転換を前提として、鉄路は廃線が確実になった。なかでも余市―小樽間の朝の通勤・通学時間帯では、乗客約550人のバスによる大量輸送が必然となる。550人をピストン郵送するバスによる二酸化炭素の排出量と鉄道による一括輸送を比較して、どちらが「脱炭素社会」にとってふさわしいかという発想を道庁はしなかったのであろう。

注6)ウクライナ国土でのロシア軍が連日の攻撃に使用する戦車やミサイルや攻撃ヘリに戦闘機、そして軍用トラックなどが排出する二酸化炭素は膨大な量になるはずだが、「脱炭素社会」の観点からは論じられないままである。

【参照文献】

- Harvey,D,2014.Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, Profile Books.(=2017 大屋定晴ほか訳『資本主義の終焉』作品社)

- 金子勇,2009,『社会分析』ミネルヴァ書房.

- 金子勇,2021-22,「二酸化炭素地球温暖化と脱炭素社会の機能分析」(国際環境経済研究所WEB7回連載).

- 金子勇,2022,「『脱炭素と気候変動』の理論と限界」(アゴラ言論プラットフォームWEB8回連載).

- Weber,M.,1924,Wirtschaftsgeschichte.Abriss der universalen Sozial und Wirtschaftsgeschichte,(=1954-1955 黒正巌・青山秀夫訳『一般社会経済史要論』(上下)岩波書店).