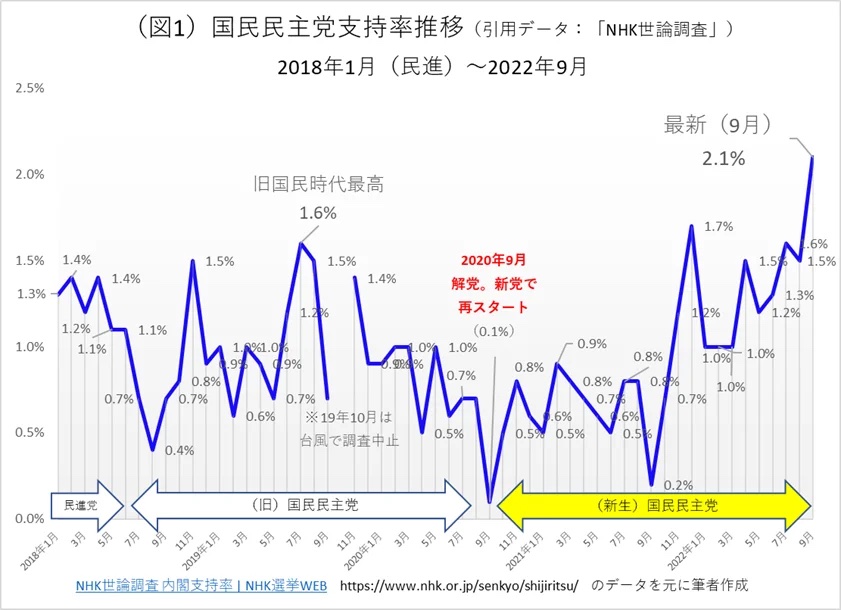

NHK世論調査(9月9日~11日実施)によると、国民民主党が支持率を伸ばしているようです。

図1はNHKが毎月実施している世論調査のデータを引用して支持率に関する時系列推移をグラフ化したものです。旧国民民主党時代は最高で1.6%でしたが、最新調査(9月)ではそれを上回る2.1%となりました(新国民の過去最高は1.7%)。

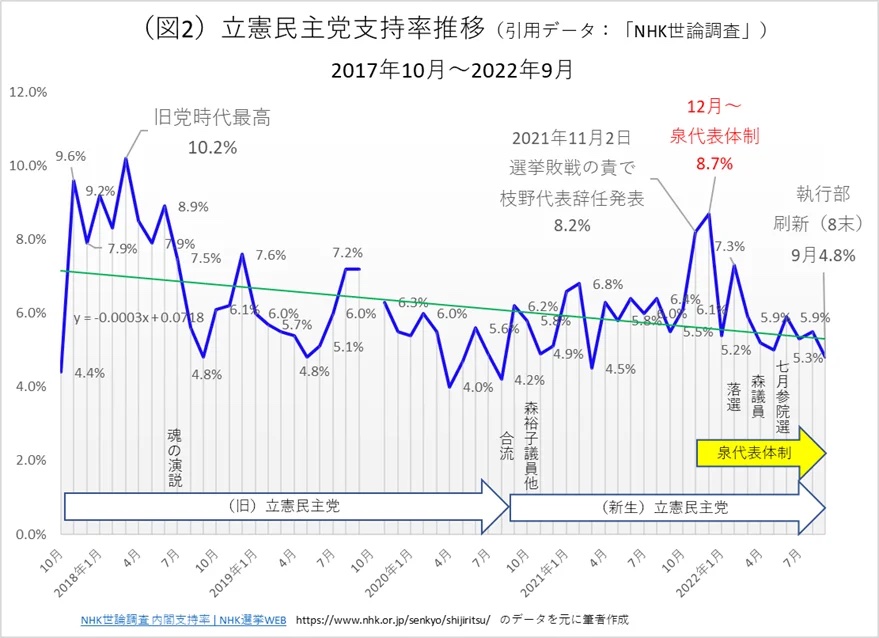

一方、立憲民主党の支持率は長期低下傾向を描いております。

図2は立憲民主党の支持率時系列推移のグラフです。旧立憲民主党時代の最高は10.2%でしたが、最新調査(9月)ではその半分未満となる4.8%となりました(旧統一教会追及は逆に忌避される可能性を示唆)。60ヶ月の推移を一次関数で近似する(緑線)と「約3年で1%低下する」減少ペースとなります。

テレビを中心としたマスメディアは、旧統一教会との「関係」を殊更に論うキャンペーンを展開しております。その“風”を捉えて、立憲民主党と日本共産党は与党・自民党を激しく責め立てております。

このキャンペーンの効果でしょう、NHKの世論調査によれば岸田政権の支持率は40%に低下し不支持率と並んだということでした。ところが同じ調査によれば、自民党自体の支持率にはほとんど影響していないという結果が同時に出ております。いったいどういうことなのでしょうか。

泡立つ海面に目を凝らしても、水面下の潮流を捉えることはできません。目先の騒動を一旦忘れて今回は、民主党系の二党に焦点をあて、中期的な支持率の推移から彼らが選択した戦略の合理性を検証します。

民主党の終焉と“新国民民主党”・“新立憲民主党”の誕生

民主党の流れを汲む立憲民主党と国民民主党等の離合集散は混とんとして、一般国民(部外者)にはわかりにくい構図でした。しかし今から2年前となる2020年9月、すっきりとした決別によって実は蹴りがついておりました。今振り返ってわかることなのですがこれは、国民と立憲にとって画期的な決着であり、民主党が大爆発して2つの新星“新国民民主党”と“新立憲民主党”が誕生した瞬間でした。

1998年に誕生した民主党の歴史はそこで終わり、ある意味で“民主党ビッグバン”ともいえる大事件になるはずでした。ところが同時期に「安倍晋三政権(当時)の終焉」という、より強い閃光を放つ大事件が重なったため、「民主党の終わり」という意義も相対的に霞んでしまったため、印象にほとんど残っておりません。

2020年9月、旧民主党の流れを汲む(旧)「国民民主党」と(旧)「立憲民主党」が解党し、2つの新党が設立され、改めて(新)「国民民主党」と(新)「立憲民主党」が誕生しました。この再スタートでは、両党の旗色の違いがいっそう鮮明になり、政権獲得を目指す道(:戦略)も大きくわかれました。

それにしても民主党の流れを汲む立憲民主党と国民民主党等の離合集散は、率直に言って事情のわかりにくい“紛争”でした。民主党が多様なイデオロギーをおおらかに包摂していた“ゆるい塊”だったことが背景ですが、わかりにくかった原因のひとつは、後半から主要な役割を演じていた人物である玉木雄一郎代表にあります。彼の“思考の関数”が一般的な思考力で理解できる次元とは違うため、「何を考えてその決断に至ったのか」が非常にわかりにくかったのです。

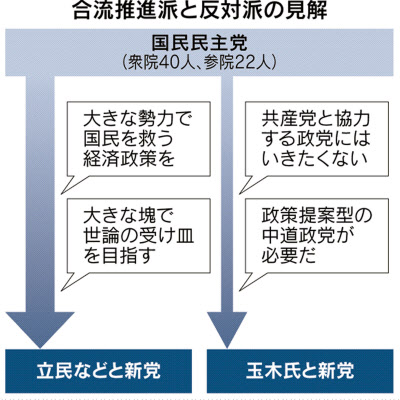

日経新聞記事(2020年8月19日)より

水と油だった「親原発vs.反原発」と「反共産vs.親共産」

この旧国民民主党が解党して約三分の二の議員が立憲に合流することになる経緯は複雑なので一言では表現しにくいのですが、要するに次の3つの方針、

- 「原発活用か原発ゼロか」

- 「改革中道を掲げるか否か」

- 「野党の塊に共産党を除外するか否か」

に関して互いにどうしても妥協できず、決裂したようです。それを示す記事から一部抜粋します。

両院総会では合流新党の綱領案に異論が相次いだ。綱領案には「原発ゼロ社会を一日も早く実現」との文言が入った。電機連合出身の矢田稚子氏は支援者の雇用を奪いかねないとして「今の綱領では組織に説明するのが難しい」と話した。

国民民主が綱領で掲げた「改革中道」との文言が綱領案に盛り込まれなかったことにも不満が出た。UAゼンセン出身の川合孝典氏は「組織の考え方と綱領の表現にズレが生じている。許容できるかを組織で精査しないといけない」と語った。

共産党との連携強化を疑問視する意見もある。前原誠司元外相は合流新党への不参加を明言する。15日に地元の京都市で開いた会合で、立民が共産党との選挙協力を進める可能性に言及し「共産党と協力することは自分の政治信条や信念が許さない」と言明した。

(以上、前掲日経新聞記事より引用、太字は引用者)

なお、このときに、個性際立つ(毒々しい)「追及型」議員がごっそり立憲側に移籍したことは、その後の選挙結果を見れば幸いでした。

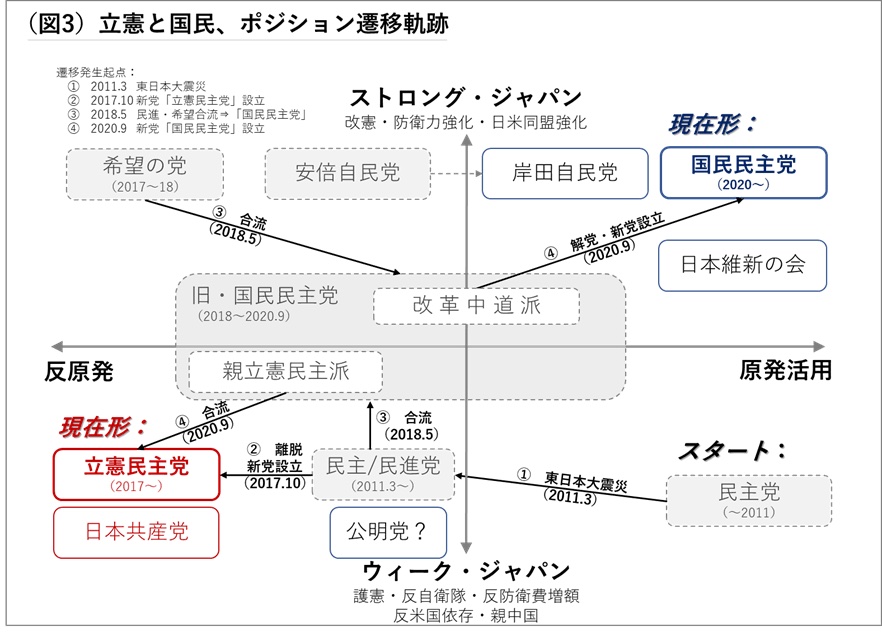

立憲と国民のポジション遷移の軌跡

立憲と国民の間において差異が顕著な2要素を軸として党の政策ポジション遷移の軌跡を図3に平面展開します。その2要素とは、以下の通りです。

- 「脱原発」⇔「原発活用」

- 「防衛力低下容認」⇔「防衛力強化」

なお、「防衛力低下容認」の具体的政策を9条護憲かつ予算維持として「ウィーク・ジャパン」と名付け、「防衛力強化」の具体的政策を改憲かつGDP比2%化として「ストロング・ジャパン」と名付けます。

以上、支持率推移を理解するための共通フレームを頭に入れるべく、両党の足取りを辿ってまいりました。ここからは、両党の比例得票総数の変化を比較します。

なお、因果関係までは言及しません。強引な原因帰属は読み間違いのもとだからです。

明暗分かれる得票総数

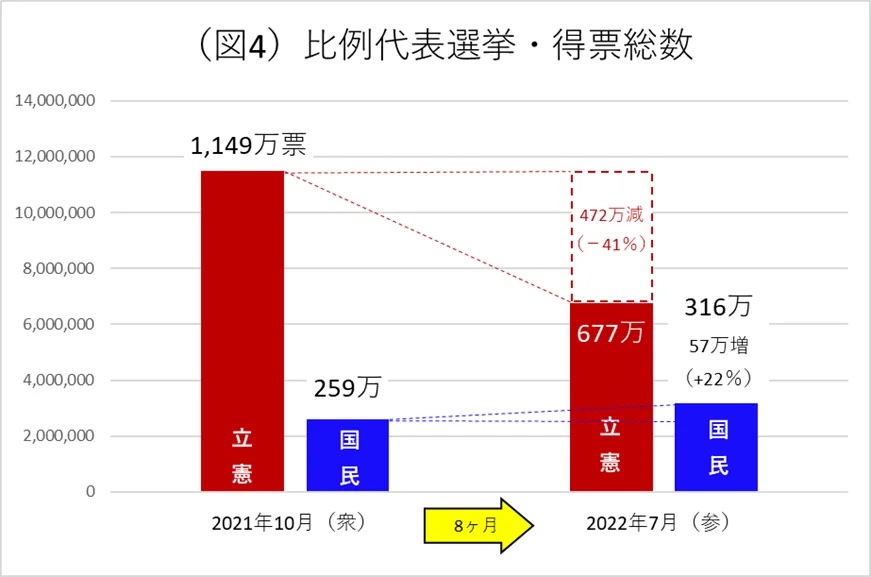

図4は、2020年9月の再スタート後における両党の比例代表の得票総数の変化です。それぞれ2021年10月の衆議院選挙と2022年7月の参議院選挙のものとなります。

(新)立憲民主党は、2021年衆院選は2019年参院選の旧党時代に比べて得票総数が約45%増加して約1,149万票まで伸ばしましたが「敗戦」と総括して枝野代表から泉代表に交代しました。しかし泉新体制で迎えた2022年7月の参院選では約41%を失う677万票に留まりました。

一方(新)国民民主党は、2021年は2019年の旧党時代に比べて得票総数が約26%減少し、約259万票に留まりました。しかし2022年7月の参院選では逆に約22%伸ばし316万票まで回復しました。

それぞれの党に、一体何があったのでしょうか。

総務省|選挙関連資料より引用

参考:2019年7月の参院選得票総数は旧立憲792万票、旧国民348万票。

名称同じでも新党と旧党は別の党なので、2019年のデータはあくまでも参考値。

立憲民主党の参院選総括

立憲民主党は、党として2022年の参院選を下記のように総括しました。

参院選は党勢が最も反映される選挙であり、党の支持率が低迷したまま選挙戦に突入したことが議席減の原因のひとつと考えられる。「提案型野党」を標榜したことから、国会論戦において「批判か提案か」の二者択一に自らを縛ることとなり、意図に反して立憲民主党が「何をやりたい政党か分からない」という印象を有権者に与えることになった。

(同党「第26回参議院議員通常選挙総括(8月10日)」より引用、太字は引用者)

党勢はそれまでの活動と環境の相互作用の結果であって、「なぜ党勢(≒支持率)が低迷していたのか」の階層まで要素分解を掘り下げなければ原因帰属にならないでしょう。「党の支持率が低迷したまま選挙戦に突入したことが議席減の原因のひとつ」という“分析”は、「相関関係があるにすぎない2つの事象に因果関係を求める」誤謬でしょう。それらの原因になった肝心の「何らかの事情」については全く分析できていません。更にいえば、はじめから「何をやりたい政党か分からない」状態でした。

この分析では何も問題を解決できないでしょう。

この総括は、同党の自己認識が誤っている可能性を示唆しています。

あるいは日本の組織にありがちな、「原因については暗黙の共通認識はあるものの何らかの事情に配慮して明文化できない」という建前なのかもしれません。

おわりに

今年に入り、ロシアの侵略によって「平和憲法9条による日本の安寧」と「原発ゼロ政策」が、共に現実的ではないことが露呈しました。

(新生)立憲民主党は、「共産党との関係強化」と「原発ゼロ」という政策を鮮明に掲げており、これらが逆風として働いている現状を直視すべきでしょう。

一方、穏健で現実的な政策を掲げ地道に支持を伸ばしてきた国民民主党は、今の戦略を続行することが正解です。「現金10万円の一律給付」や「ガソリン値下げ」など、実は数多くの有益な施策を実現してきましたが、これら実績はもっと周知されると支持率の上昇にも一層拍車がかかります。また玉木代表以外の議員諸氏も国民に広く知ってもらえると相乗効果も発生するでしょう。

つまり「国民を魅了する党ストーリーの打ち出し方」と「玉木代表に次ぐスタープレイヤーの育成」が課題でしょう。

近く開かれる国会論戦で支持率を伸ばせるかどうか、両党の今後に注目です。