Hakase_/iStock

「異次元の少子化対策」は「次元の異なる少子化対策」とは違う

2023年最初の記者会見で首相がいわれた「異次元の少子化対策」と所信表明演説での「次元の異なる少子化対策」は、意味も内容も異なるという立場から、マスコミで毎日量産されている「私の少子化対策論」を少し整理してみたい。

各方面からこれだけの意見が公にされる現象は、おそらく「1.57ショック」以降33年にして初めての出来事であり、首相発言の「異次元」という仕掛けが功を奏したといってよい。しかし、その後に「異次元」と「次元の異なる」を同じように「画期的な」(epoch-making)という文脈で使われたとすれば、それは誤用に近い。なぜなら、「次元の異なる」は従来とは単に「違う」(different)ないしは「別である」以上の意味を持ちえないからである。

そして、「通常次元」と「違う」「別である」のならば、「少子化対策の前進」とともに「対策の後退」までも含んでしまう。年頭記者会見で抱負をのべられた際の「異次元」は、おそらく「少子化対策の後退」ではない。その表現にマスコミだけではなく少子化に多大の関心をもつ国民が驚いたのは、「異次元」というニュアンスが「画期的な少子化対策」への道筋につながると期待したからである。

新鮮味のない基本的3本柱

ところが、施政方針演説で出された基本的3本柱は金子(2023b)でも紹介した、

① 児童手当を中心とした経済的支援の強化

② 学童保育や一時預かりなどサービス拡充

③ 仕事と育児の両立支援を含む働き方改革

だったので、2023年からの少子化対策に「画期的な」基本方針と事業内容を期待した国民の多くが失望してしまった。

なぜなら、この3本柱が連綿と30年間続いてきた結果、2022年の未曽有の低い年間出生数をもたらしたからである。

対策事業の成果が点検されてこなかった

これまでに私がいくつかの機会で指摘してきた通り、この数年は防衛費と同じ6兆円も使いながら「少子化対策」が結局のところ失敗に終わった主因は、「少子化対策」と名を打った関係省庁の事業の成果が点検されないままに、次年度にも同じ事業が漫然と継続されてきたことにある。

しかも3本柱①②③の間はもとより、それぞれの柱に含まれた諸事業間でも優先順位が鮮明ではなく、単なる事業消化を繰り返してきたという歴史はもはや取り返しがつかないので、この期間は失われた30年というべきであろう。

当事者意識の比率が低かった両輪

とりわけこの期間「少子化対策」の両輪であった②に属する「待機児童ゼロ」と③の代表である「ワークライフバランス」は、社会構成員全体の中では当事者意識が高くなるほどの比率はついに得られなかった。

単身者や子育てとは無縁な世帯、そして子育てが高校生以降に差し掛かった世代やすでに完了した高齢世代にとって、②の主要事業であった「待機児童ゼロ」への関心は強くならなかった。

同じく③の代名詞であった「ワークライフバランス」でも、産休・育休、定時帰宅、年休取得、コロナ時のテレワークなどを含んではいたが、企業では9割、従業者で7割を占める中小零細企業ではそれらさえも適正に実施することは容易ではなかった。ここでも「当事者意識」が高まらなかった。

「割れ窓理論」の応用

発想を変えて、「異次元」期待の観点からみると、これら2者は3本柱の要というよりもむしろ大きな「割れ窓」(broken windows)に近い(ケリング&コールズ、1996=2004)。

犯罪社会学の成果として評価されている「割れ窓」理論では、小さな割れた窓をそのままにしておくと、いずれは他の窓もすべて壊されてしまうという事実を前提にして、「割れた窓」をすぐに修理すれば、他の窓が割られず、犯罪発生が抑えられるという。すぐに修理しないのは、当事者意識(自分自身の問題としてとらえること)が乏しいからである注1)。

「待機児童ゼロ」と「ワークライフバランス」はこの30年間の「少子化対策」の大きな「割れ窓」であった。それをひき起こした小さな「割れ窓」を塞いでこそ「異次元」が見えてくる注2)。

児童手当の現行制度

しかしそれは政治の役割であり、国会での議論に期待するしかない。ここでは世論としてせっかく盛り上がった「私の少子化対策論」を整理することから、新たな方向を探ってみたい注3)。

一般的にいえば政治家でもマスコミでも国民の間でも、「少子化対策」への改善案のうち一番目立つのは①の児童手当に関する費目である。それを踏まえて、因果推論の視点から問題点を明らかにする。

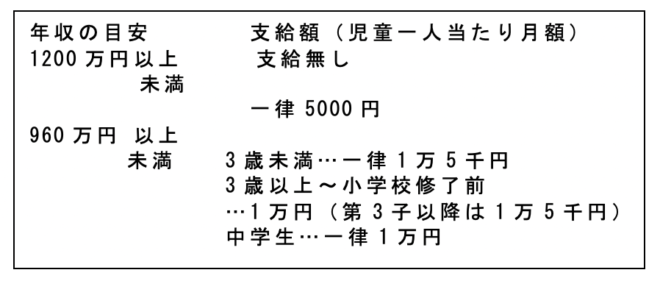

児童手当にしても10年単位で見れば、それなりに増額しているし、受け取れる基準も緩和され、受益者は拡大してきた。現在、夫婦とこども2人世帯の「児童手当の現行制度」は表1のようになっているが、団塊世代の義務教育時代とは雲泥の差がある。

表1 児童手当の現行制度(夫婦とこども2人の世帯)

出典:『北海道新聞』2023年1月27日

(注)配偶者の年収が103万円以下の場合で、年収は夫婦のうち高い方をみる

加えて、第211回通常国会の代表質問で「少子化対策」を取り上げた諸政党の方々の主張は、いずれも「所得制限の撤廃」に収斂する内容であった。もちろん「異次元」が具体化すれば、手当額の増額もおそらく期待できよう。

東京都の独自対策

また、その国会が始まる直前の1月18日に、小池東京都知事は「少子化対策」を発表した。「国に先駆けて、国を牽引するような形で」、3本柱のうちの①に属す児童手当を1年後に増額することが主な内容である。

具体的には1月27日に予算案が示され、都のホームページでは、以下のようだ。

- 2024年1月から0歳~18歳までの子どもに対し、月5000円、1年分の6万円を現金で一括給付する方針が示された。この事業費が1261億円になる。

- これまで0歳~2歳の第2子の保育料を半額に、第3子以降は全額無償としていたが、来年1月からは第2子以降で所得制限なく、保育料も全額無料になる。事業費は110億円である。

- その他の費目では「妊婦検診の公費負担拡充」で9億円、「卵子凍結への支援に向けた調査」で1億円が見込まれた。「少子化対策」の予算は今年度よりも2000億円増加の1兆6000億円が計上され、一般会計の総予算も前年度比で3.1%増えて8兆410億円になった。

自治体間での子育て支援競争

一方でマスコミは、自治体の規模を問わず独自の子育て世帯向けの支援策を紹介続けてきた。

医療費は高校卒業まで無料、若者向け賃貸住宅支援、不妊治療助成金、出産祝い金などが自治体間でも競われており、少なくなった若者人口の奪い合いを呈しているかのようである。

ただし、それらのいずれもが岸田内閣の3本柱①②③の枠からはみ出さず、その意味では「異次元」にはなりえていない。

年齢・性別を問わず、皆が参加するのが「異次元」か

かりに1月26日に岸田首相が「地域社会や企業の在り方も含めて、社会全体で子ども・子育てを応援するような社会全体の意識を高め、年齢・性別を問わず、皆が参加する、こうした次元の異なる少子化対策を実現したい」とのべられた答弁を踏まえても、「異次元」へのアプローチは困難である。

なぜなら、「社会全体」にしても「皆」にしても、もう少し正確に定義しないとこれまでと同様にそこでは非該当者が多く出るからである。

この30年間での「社会全体」あるいは「皆」とは、「産んだ親」「その家族・親族」「親が働く企業・職場」「子どもが通う保育所・幼稚園・義務教育学校」「子育て家族を取り巻く近隣・地域社会」「自治体」「政府」の7つのカテゴリーでしかなかった。これに含まれない「その他」の多くは、無関心を装い、無関係者としてのライフスタイルが目立ち、それが許される政治風土が続いてきた。

したがって「異次元」が具体化されるためには、「社会全体」を定義することが出発点になる注4)。

少子化対策の因果ダイヤグラム

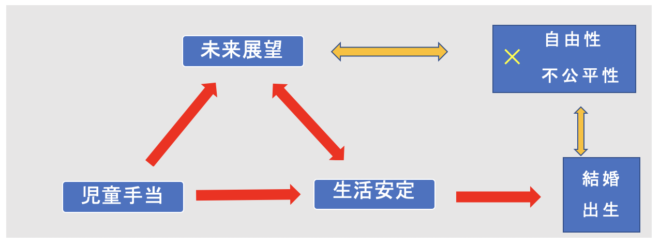

ここでは図1により子育て支援動向を軸とし、3本柱の①②③の現状に触れながら、「異次元」への課題を明らかにしてみたい。

図1 少子化対策の因果ダイヤグラム

まずは、政府でも東京都でもそのほとんどが、①「子育て支援」=「児童手当」(経済要件)として語られていることが分かる。図1でいえば、左下の「児童手当→生活安定」に該当する。この金額や対象者の設定基準をめぐってこれまでは与野党が議論してきたし、東京都をはじめとする各自治体も独自の方式で決定してきたという実績がある。

「児童手当→結婚・出産」という直接経路だけでは不完全

しかし誰でもが感じるように、児童手当が1万円から2万円になったら、いきなり「結婚」そして「出産」に結びつくわけではない。それを図1では「生活安定」と「未来展望」という「媒介変数」を入れて表現した。

すなわち、「児童手当→結婚・出生」という直接経路だけは考えにくく、通常ならば、「児童手当→生活安定」、「未来展望⇔生活安定」の二者の間接経路も想定されるはずである。

要するに、若い男女の「生活安定」を第一義に考えると、子育て費用の一部補助としてそれは「生活安定」にも寄与するが、それだけでは「生活安定」は得られないし、「未来展望」も難しい。なぜなら、「未来展望→生活安定」の軸は高齢者を含む全国民が当事者意識をもち、自らの人生設計の判断基準にするからである注5)。

30年にわたる日本の「少子化対策」の歴史で、この2つの「交絡因子」(confounding factor)は必ずしも十分に自覚されてはこなかった注6)。そして、現今の「児童手当」をめぐる議論でも、ともすれば「児童手当→結婚・出生」という直接経路をめぐるやり取りが主流になっているように思われる。

そうではなく、図1でいえば、児童手当、未来展望、生活安定の間の因果関連についての推論が最優先される課題になる。

生活安定と未来展望

税金による政府や自治体予算の「児童手当」は子育て世帯のミルク代、おむつ代、食費、衣服費、義務教育費などの一部には充当されるが、その金額では「生活安定」を支える十分な条件にはなり得ない。

現状で「生活安定」と将来に向けての「未来展望」の根本的条件は、働く世代にとっては「雇用安定」にあると思われる。より正確にいえば「安定した正規雇用」である。この政策が①②③の「少子化対策」と併用されない限り、現行の「児童手当」が倍になっても、「生活安定→結婚・出生」のダイヤグラムは作動しない。

若い世代の40%が「非正規雇用」の現状では、「生活安定」が得られず、「未来展望」へと結びつかない。その結果、「結婚」ではなく「未婚」が続き、カップルでも「子どもなしのライフスタイル」を継続する比率が高まってしまう。

「介護保険」と同じく、「雇用」についても厚生労働省の所管なのに、なぜ「少子化」に「非正規雇用」問題を正しく位置づけて、その「対策」に取組まなかったのか注7)。

その「正規雇用→生活安定→結婚・出生」のモデルはどこにもなかったのではない。むしろ日本史でいえば、直近の高度成長期にそれはあったと考えられる。

「正規雇用→生活安定→結婚・出生」

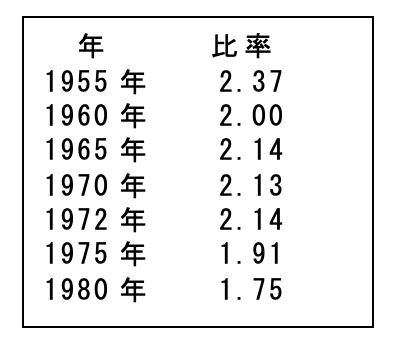

20世紀末から21世紀の今日までの30年間で「出生」に関する最良のモデルとしては、日本の高度成長期(1955~1972)があげられる。表2から、高度成長期の終焉となった1972年まで合計特殊出生率は、実に2.00を超えていたことが理解される。

表2 日本の高度成長期の合計特殊出生率

出典:『令和2年 厚生労働白書』

ただし、日本の高度成長期の開始時点は学術的には合意されているとはいえず、1955年から1960年あたりを想定することが多い。しかし、その終焉は1973年の第1次オイルショックの前年という判断で一致しているようである。そのため表2ではそれを配慮して、幅を広げてデータを掲げた。

高度成長期の雇用のあり方

わずか50年前だが、日本人が働く際の「従業上の地位」は、「雇人のある業主」「雇人のない業種」「家族従業者」「雇用者」「役員」の5カテゴリーのみで足りていた(尾高、1981:102-103)。

このうち最大手は全体の7割を占める「雇用者」であったが、厳密に言えばこれは「被雇用者」(employee)を意味した。むしろ当時の「雇用者」はemployerであり、現在の「被雇用者」=「被用者」とは異なる使い方であった。

それがなし崩し的に融合して、今日ではたとえば『広辞苑』(第六版)でも両方の意味を掲げている。この点では英語やフランス語の方が厳密に区分している。

高度成長期には「非正規雇用」制度がなかった

しかし、問題はそこにあるのではなく、「非正規雇用」が雇用者数全体の3割を超えた現在とは異なり、50年前の「雇用者」には「非正規」などが存在しなかったことである。アルバイトや季節労働者の範疇はもちろんあったが、任期付きの「非正規雇用」制度が存在しなかったこと、すなわちほとんどが「正規雇用」労働者として従業していたという事実である。

当時の「雇用者というのは広い意味のサラリーマン」(同上:106)であり、実際に「事業体の組織のなかで一定の職務に従事する『職員』あるいは『従業員』」(同上:199)であり、任期の有無に言及されることはなかった。

日本的経営システムが「生活安定」と「未来展望」に寄与した

この雇用構造をもつ会社では、①集団主義の原理に基づく日本的経営の組織体であり、②官僚制システムが典型化され、③権威主義的管理、④年功序列制度、⑤終身雇用制度などが貫徹していた注8)。

そしてこれらが正規雇用者の「生活安定」を保障し、その延長線上に「未来展望」が可能となり、このような媒介経路を経て、合計特殊出生率が2.00を超える時代を形成し得たと総括できる。

評価はさておき、日本的経営システムと正規雇用と合計特殊出生率との間にはかなりな因果推論が可能であろう。

消滅した日本的経営システム

1970年代当時もこれら5つを主軸とする日本的経営システムは揺らぎ始めていたが、50年後の今日では巨大企業や大企業ではほぼ消滅した感が深い。若干の中小零細企業において、その名残は今でもあるが、経営においては能力主義や業績主義の価値軸が使われ、巨大化した組織の合理的経営が巨大企業や中小零細企業でも必然化している。

そこでは全体の3割が非正規雇用者であり、一生かけて同じ仕事上の能力を磨き上げることができなくなった。それに伴い仕事の細分化と画一性が強まり、高度成長期の雇用者の特性でもあった勤勉性もまた失われた。

その意味でも、時代の変遷に伴ない、能力主義、雇用のあり方、国民の勤勉性などに配慮した「異次元の少子化対策」が期待される時代になった。

内圧と外圧で「未来展望」ができない

20世紀末までならば、確かに生産力の飛躍的拡大が雇用者の「生活安定」につながった部分はあるが、「少子化する高齢社会」という内圧とエネルギーと食料に象徴される国際的な外圧により、21世紀の日本の「未来展望」は必ずしも明るくない。

そのために、「相対的な貧困感」はむしろ強まる傾向にある。そのなかで、個人「生活安定」のために未婚化を選んだり、カップルになっても「子どもは要らない」と公言する男女が増えてきた。その積み重ねが総出生数を減らし、合計特殊出生率が伸び悩み、結局は「少子化」が40年近く続いてきたことになる。

X因子としての自由性と不公平性

図1で右上においた「自由性」と「不公平性」という「✕因子」は、「生活安定→未来展望」がある程度可能であっても、そのまま「結婚・出生」への直接的効果をもたらさない変数として位置づけられる。

まず「自由性」は人の自由を奪わない限り、誰にでも最大限尊重される人類特有の価値である。だから、個人の生き方としては、未婚でも既婚でも有子でも無子でも構わない。現に「このような時代に子どもを産んで育てられない」「子どもは要らない」「二人だけで楽しみたい」などの意見は少なくない。

しかし、そのライフスタイルでは、当事者としての子育てコストはゼロとなるが、社会全体がそれを選択すれば、次世代育成ができなくなり、やがては国民全体の「自由な生き方」をも奪ってしまう。これもまた「社会的ジレンマ」の問題になる。

反対に子どもを育てる選択をすれば、それだけの出費がかさみ、子育てしない人々との間において、次世代育成のためのコスト負担に大きな「不公平性」が生じるという問題がある。

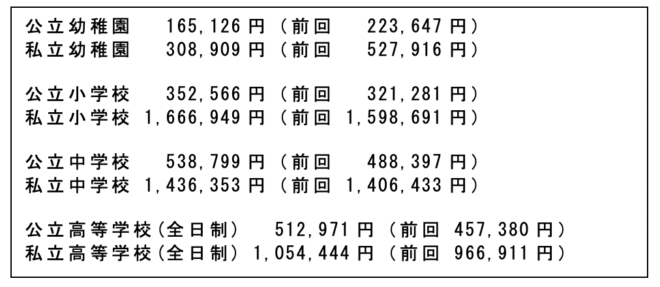

「学習費総額」にみる「不公平性」

この「不公平性」は、たとえば表3のような「学習費総額」でも顕著になる。なぜなら、この負担すべてを産んだ親が受け持っているからである。その一方で生まない選択や未婚者では学習費負担がゼロになり、同じように次世代育成の役割をもつ現世代ではありながら、このような負担格差が生じるために、実際に子育て世帯からは「不公平感」が表明されることがある注9)。

表3 子どもの学習費総額(2021年度)

出典:文科省「子供の学習費調査」(2021年度)文科省ホームページ

(注)表の中の「前回」は2019年度調査結果である。

換言すれば、子育てしないライフスタイルでは生き方の「自由性」が強調されるが、子育てしている側からすると、その「自由性」は次世代育成の点では「不公平性」を強めるという判断になり、両方の溝は深まるばかりである。

関与が薄いとされてきた男性や企業、高齢者なども巻き込めるか

この点が国会での「少子化対策」議論の中心にならないと、現状の打開策には至らず、「異次元」にも到達できない。図1でX因子とした「自由性」と「不公平性」をめぐる論戦が期待される。

その先に、1月31日の首相答弁として報道された「関与が薄いとされてきた男性や企業、高齢者なども巻き込み、社会の雰囲気を変える」きっかけが見えてくる。すなわち「社会全体」の範囲がいっそう拡大することで、より現実的な人口反転のための展開に近づけるようになる。

合わせて、国民の正規雇用の確保と勤勉性を維持するために、与野党の政治家諸氏に「未来展望⇔生活安定」の道筋の具体化を求めておきたい。

■

注1)これらの3本柱による諸事業の中では、「少子化対策」とは無縁と思われる費目が少なくない。それをここでは「割れ窓」と称した。「割れ窓」理論の意義と成果はケリング&コールズ(1996=2004)に詳しい。

注2)ここでいう「小さな割れ窓」とは、「少子化対策事業」の範疇に含めにくい以下の諸事業を念頭に置いている。厚労省「たばこ対策促進事業」、文科省「国立女性教育会館運営交付金」、農水省「都市農村共生・対流及び地域活性化対策」や「農山漁村振興交付金」や「次世代林業基盤づくり交付金のうち木造公共建築物等の整備」、国土交通省「省庁施設のバリアフリー化の推進」「鉄道駅におけるバリアフリー化の推進」「駅空間の質的進化」「地域公共交通確保維持改善事業」、厚労省「シルバー人材センター事業」などであり、これらを含めた「少子化対策」関連諸事業は、毎年の『少子化社会対策白書』の末尾に一覧表として掲載されている。読者の立場に応じて、「割れ窓」に認定される少子化対策事業は増えるはずである。

注3)アゴラでも同じような文脈でいくつかまとめてきた(金子、2023a;2023b)。

注4)2000年4月からの介護保険制度では、40歳以上の全国民を「社会全体」として「保険料」を強制的に徴収している現実がある。しかし同じ厚生労働省の所管であるにもかかわらず、「少子化対策」の歴史では「社会全体」がうやむやのままで推移してきた(金子、2016:25-26)。政府はなぜこの成功した「社会全体」のモデルを学ばないのだろうか。

注5)単身者はもとより子育て期間の男女でも定年を控えた男女にしても、定年後の暮らしを始めた男女にしても、「生活の質」の判断基準は「未来展望→生活安定」にある。

注6)交絡因子についてはパール&マッケンジー(2018=2022)を参照。

注7)高齢化対応の介護保険制度が、40歳以上国民のすべてを網羅する完全な「社会全体」での仕組みであることから、同じく「社会全体」での対応である「こども保険制度」や私の「子育て基金制度」を30年以上提唱してきたが、 放置されたままである(金子、1998:62)。

注8)このような「日本的経営」システムを高く評価して、高度成長期を描き出したヴォーゲルの『ジャパン アズ ナンバーワン』が刊行されたのは1979年であり、翻訳も同じ年に出ている。

注9)子育てに伴う負担はもちろん学習費だけではなく、衣食住余暇全般に及ぶ。

【参照文献】

- 金子勇,1998,『高齢社会とあなた』日本放送出版協会.

- 金子勇,2023a,「少子化対策の『異次元』確定に向けて」(アゴラ言論プラットフォーム 1月18日).

- 金子勇,2023b,「『異次元の少子化対策』考-婚外子率と合計特殊出生率と消費税率の国際比較から」(アゴラ言論プラットフォーム 1月24日).

- Kelling,G.L.,& Coles,C.M.,1996,Fixing Broken Windows, The Free Press.(=2004 小宮信夫監訳 『割れ窓理論による犯罪防止』文化書房博文社).

- 尾高邦雄,1981,『産業社会学講義』岩波書店.

- Pearl, J. & Mackenzie,D.,2018,The Book of Why:The New Science of Cause and Effect, Allen Lane.(=2022 夏目大訳『因果推論の科学』文藝春秋).

- Vogel,E.F.,1979,Japan as Number One: Lessons to America, Harvard University Press.(=1979 広中和歌子・木本彰子訳『ジャパン アズ ナンバーワン-アメリカへの教訓』TBSブリタニカ).