remotevfx/iStock

2019年に全国5ヵ所の地裁に出された同性婚憲法訴訟は、さる6月8日の福岡を以て、結審した。違憲(札幌、名古屋)、違憲状態(東京、福岡)、合憲(大阪)と判断は分かれたが、今年2月に朝日新聞と日本経済新聞が実施した世論調査によると、同性婚に賛成の人は前者72%、後者65%と、賛成が多数派を占めていた。

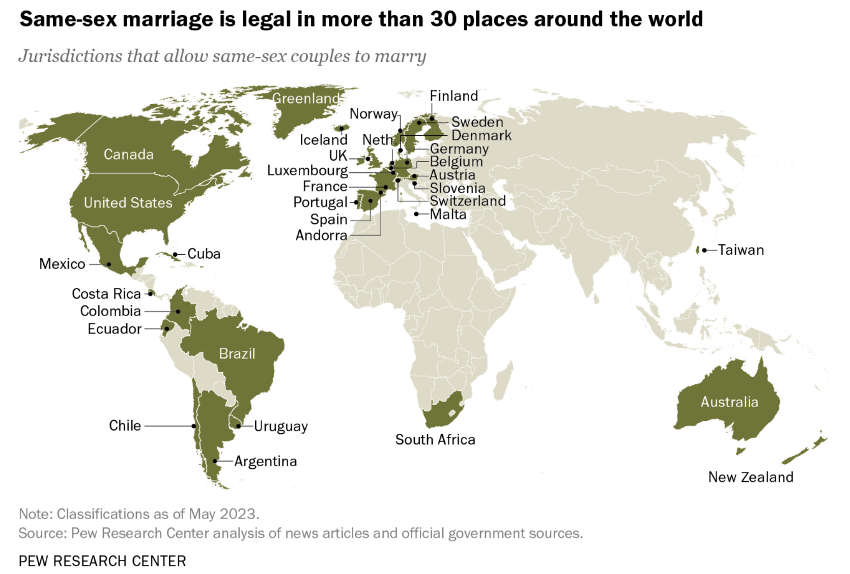

世界に目を向けると、2001年のオランダを嚆矢に現在まで33の国と1地域が合法化した。図1は、Pew Research Center(June 9, 2023)がこれらの国/地域を地図上に落として、ウェブサイト上で公開しているものである。

図1 同性婚合法化の国と地域

出典:Pew Research Center

合法化国の7割が欧米とオセアニアの先進国であるが、ランテンアメリカ9カ国、アフリカからは南アフリカ共和国、アジアでは台湾が入っている。とはいえ、世界の190余りの国の中では、まだ2割にも満たず、未だ少数派、合法化は簡単ではなさそうだ。そこで、これら33カ国と1地域では、なぜ合法化できたのか、要因を考えてみた。

まず、当事者が自ら声を上げ、果敢な行動によって、世論の共感を得、政治を動かしたことが挙げられる。同性愛者の人権をめぐる公然とした運動は20世紀以降であるが、大きな波になった契機は1960年代末にニューヨークで始まった「プライド・パレード」で、世界各国の主要都市へと広がった。この都市の中には、ブラジルのサンパウロも含まれていた(Britannica: Gay Pride)。

南アでは、1990年に初のパレードが開催された。台湾は2000年に14歳の少年が同性愛を理由にいじめを受け自殺したのを機に運動が高揚した(Forbes, May 22, 2019)。婚姻の権利の訴えは1990年代半ば頃から目立つようになり、2000年代に入ると運動の中心課題になった(Britannica: Same Sex Marriage)。

二つ目はジェンダー平等の文化が社会の中に醸成されている点だ。ジェンダー平等は、性や人種/民族、文化等における多様性を尊重し、あらゆる人の社会的包摂をめざす観念である。したがって、ジェンダー平等社会はLGBTQ+の人びとの生き辛さを緩和するために欠かせない条件なのである。

ジェンダー平等文化は、欧米/オセアニアの先進国における大きな要因である。わけても、私が注目するのは、これらの国の結婚観の変化である。以前の投稿でも述べてきたように、先進国の多くは法律婚と(ほぼ)同等の権利を事実婚にも認め、同棲、シングルマザーも含めて結婚の様ざまなあり方が権利関係のみならず、社会的にも容認されている。このような結婚が「自由で、開かれた」社会では、同性婚もその一つのあり方として認められやすい。

しかし、ラテンアメリカ諸国、南ア、台湾に、ジェンダー平等の価値観や考え方が深く浸透しているとは言い難い。ラテンアメリカには「マチスモ」と呼ばれる男性優位主義が、またアフリカや東アジアでも女性軽視の文化が根強く、伝統的な結婚観に大きな揺らぎはないようにみえる。

こうした保守的な社会では、どのような要素が法制化の助けになるのか。私が注目するのは、立法を担う議会における女性の割合である。複数の国の先行研究は、一般的に女性議員は、女性問題はもとより、性的マイノリティの人権や権利向上など幅広いジェンダー問題に関心が高く、関連政策に積極的に取り組む傾向にあることを明らかにしている。

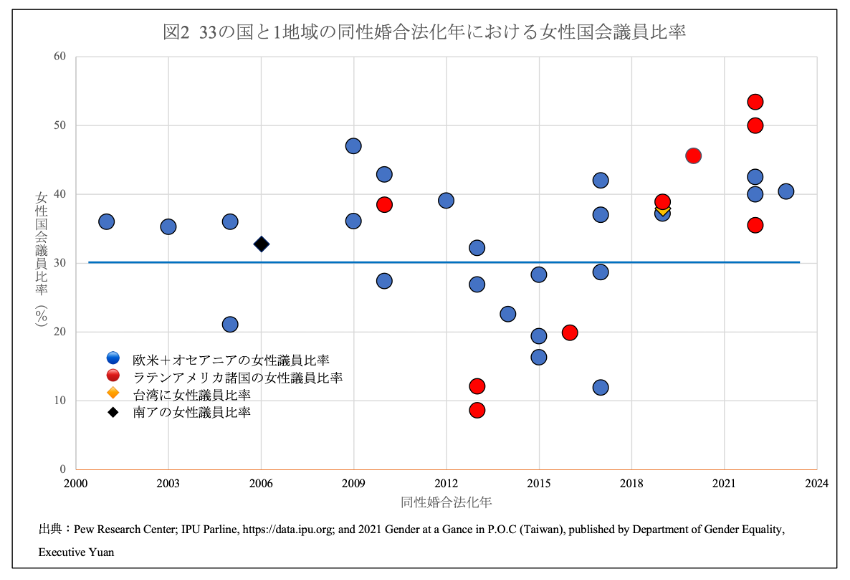

図2に、33カ国と1地域の同性婚を法制化した年(x軸)の女性国会議員比率(y軸)を示した。女性議員が議会で一定の影響力を発揮できるようになるには、その比率が30%を超える必要があると言われているが、34議会のうち30%以上は22、65%弱に当たる。グループ毎にみると、赤いマーカーで表したラテンアメリカ諸国も67%で同様の傾向を示す。また、南ア33%、台湾39%とやはり30%以上である。推測の域を出ないものの、女性議員比率は無関係ではない。

図2 33の国と1地域の同性婚合法化年における女性国会議員比率

最後に、近隣諸国間の相互影響という点を挙げておきたい。図2のラテンアメリカに注目すると、最初の2010年から2019年までは3年間隔、それ以降は1〜2年の間に、言わば伝播するように法制化が進んでいる。1990年代、ラテンアメリカ諸国が相次いでクオータ制を導入し、「クオータ・フィバー」と揶揄された。よく似た展開である。

こうした近隣諸国間における政策の伝播は、上記の2つの図から欧米/オセアニアの先進国にもあることが推測される。だが、アフリカとアジアで、それぞれ唯一の南アと台湾にはそれが欠如している。しかも、南アは同性愛に不寛容な国々に囲まれ、他方台湾は儒教的観念が残る東アジア圏に位置する。

南アと台湾の同性婚法制化の原動力は何であったのか。次回は南アと台湾について深掘りしてみたい。

(次回につづく)