自民党総裁選で河野太郎氏が「現役世代の保険料の負担軽減」に言及し、健康保険組合などから老人医療に支払われている支援金の見直しを提案しました。2023年11月22日の記事の再掲。

チャットGPT

岸田政権の政策の特徴は、目的がはっきりせず、場当たり的に財源を求めることだ。少子化対策の財源も、増税ではなく医療保険に上乗せして徴収するという。なぜ少子化対策の財源が医療保険なのか。リスキリング(職業訓練)の予算は雇用保険(失業手当)から支出される予定だ。政府の審議会でも、目的外使用に疑問の声が相次いだという。

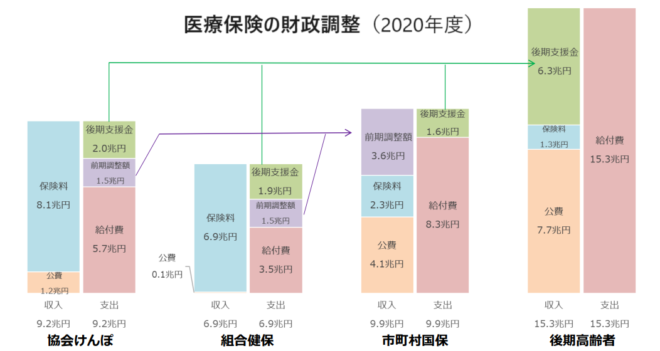

サラリーマンの健康保険料の半分は老人医療の「支援金」

こうした政策には、一つだけ一貫した方針がある。それは消費税は上げないということだ。社会保障給付が急速に膨張している状況で、その財源となる消費税の増税から逃げるので、社会保険料の流用が行われるのだ。これは少子化対策が初めてではない。次の図のように後期高齢者の医療給付の40%が、それ以外の保険から流用した後期支援金6.3兆円でまかなわれている。

それ以外にも市町村国保の赤字(主として前期高齢者)3.6兆円をサラリーマンの組合健保・協会けんぽが埋めている。この結果、組合健保の保険料収入6.9兆円の半分が支援金などに流用され、組合員への給付には半分しか使われていない。

負担は健保組合のサラリーマンが負うが、彼らには給付を受ける権利はなく、その使途もチェックできない。この負担のおかげで健保組合の8割が赤字になり、解散が相次いでいる。

「国民皆保険」の矛盾をとりつくろう支援金

この根本には、国民皆保険の矛盾がある。戦前からの健康保険は企業の従業員を対象とするもので、自営業者を想定していなかったが、岸信介が自民党の集票基盤だった農村に支持を広げるために国民年金と国保をつくった。

しかし皆保険は源泉徴収のサラリーマンならできるが、自営業者や非正規労働者は未納が多いため、保険会計は赤字になる。それを税金で埋めると財政赤字が膨大になるので、取りやすいサラリーマンから取ることにしたのだ。

このような財政調整が始まったのは、1983年の老人保健法からである。これは1973年に始まった老人医療の無料化で負担が市町村の国保に集中したことから、給付の30%を国庫負担し、70%を各保険者(健保組合)が拠出することにしたものだ。

しかし老人医療費は急速に膨張し、国保の赤字を埋める健保組合が1999年に不払い運動を起こした。その結果、2002年に老人医療が1割負担になり、2008年に後期高齢者医療制度ができたが、財政調整の制度は残った。不明朗な支援金は、30年も続いた老人医療無料化のなごりなのだ。

消費税を上げると健康保険料は半減する

この矛盾が超高齢化で顕在化した。今の後期高齢者は現役のときほとんど保険料を払っておらず、企業と雇用関係もないので、本来は自分で保険料を払わないといけないが、後期高齢者の保険料は、給付の1割にも満たない。これは実質的には国営なのだから、すべて税で負担するのが筋だが、それだと消費税を増税するしかない。

しかし消費税は橋本内閣で大事件になってから増税が封印され、特別会計の中でやりくりすることが常態になり、自公政権はこの支援金を既得権として守った。このため後期支援金と前期調整額の合計9.9兆円が現役世代から支出されている。

この支援金をすべて消費税に置き換えると5%の増税が必要になるが、それだけ保険料が減る。特に健保組合の保険料は半分に減らせるが、全体としての負担額は同じだ。

後期高齢者医療の給付は9割が税金になり、実質的に国営化される。財源が税金になれば、いま話題の診療報酬引き下げのように財務省がきびしく査定できるので、今の無責任な支援金よりはましだろう。

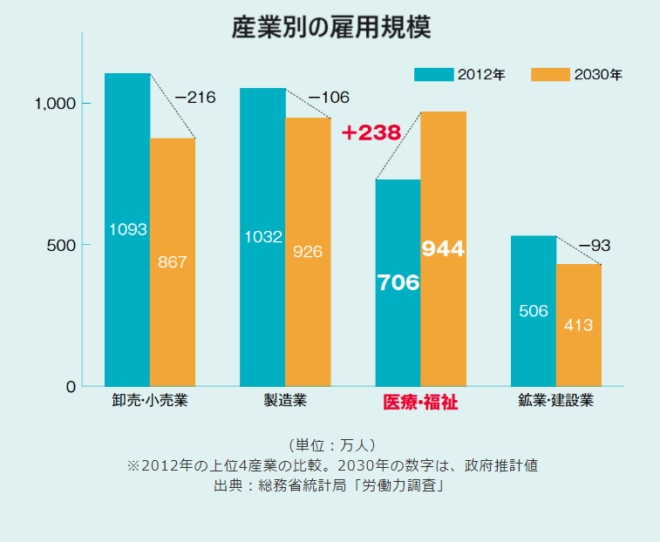

医療は最大の成長産業

支援金や拠出金は廃止し、保険料で足りない部分は税でまかない、窓口負担は一律3割とすべきだ。高度医療や延命治療は保険適用外とし、民間保険を活用して自由診療でやればいい。医療・福祉はこれから製造業を超える944万人の雇用を吸収する国内最大の産業になる。豊かな老人は豊かな医療サービスを受けることが、経済成長の源泉にもなる。

最大の難関は増税だが、これは消費税である必要はない。医療保険の本質的な機能は所得再分配なので、所得税・住民税と社会保険料を一体化した社会保障税という目的税にする案もある。低所得者が人工透析などの高価な医療を必要とする場合は「負の社会保障税」を給付してもよい。

税に一元化すると一般会計は増税になるが、特別会計の減税で相殺できるので、国民負担は変わらない。逆進的でサラリーマンに負担が集中する健康保険料より、高齢者も負担する消費税のほうが公平だ。一時的には国債でファイナンスして、徐々に増税することも考えられる。

政治家が不人気な増税を避けるために、サラリーマンに過大な負担を押しつけているのは理不尽である。現役世代は声を上げるべきだ。また健保組合が不払い運動を起こせば、政治は変わるかもしれない。