大阪府に続いて東京都の小池知事も、高校を全面無償化する方針を決めた。これは「無償化」と銘打っているが、教育サービスが無料になるわけではない。公立・私立ともに学費は発生するが、それを納税者が負担するだけである。このようなバラマキは、ポピュリズムの常套手段である。

老人医療無料化で長期入院が拡大した

かつて美濃部都知事は1969年に70歳以上の老人医療を無料化し、これが革新自治体に広がった。これを1973年に田中角栄首相が全国に拡大し、30年も続いた(1983年から入院費が1日300円になっただけ)。

その影響は大きかった。無料化で老人の入院コストはゼロになったので、老人ホームの代わりに病院を使う傾向が強まった。病院も入院だけならコストはかからず、点数も高いので、ベッドを増やして長期入院させた。

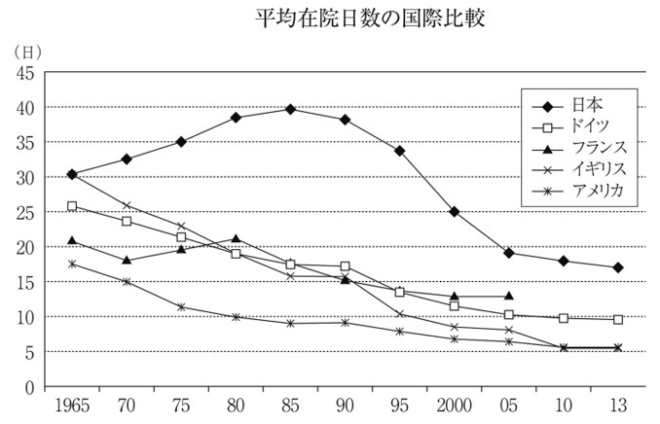

先進国では医療技術の高度化で入院日数は縮まったが、図1のように日本では老人医療が無料化された1970年ごろから入院日数が大きく伸び、世界一になった。同じ理由で人口当たりのベッド数も世界一になった。

図1:OECDなど(島崎賢治氏)

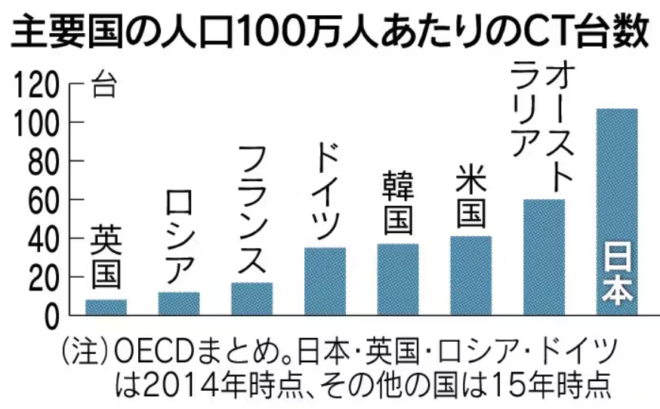

検査の点数が高いため、CT(コンピュータ断層装置)やMRI(磁気共鳴画像装置)の普及率も世界最高になった。図2のようにCTは人口100万人あたり107台と、G7平均の3倍である。これが医療費が上がる大きな原因だが、投資した資金を回収しないといけないので、医師会は診療報酬の引き下げを許さない。

図2(日本経済新聞)

このように無料化で医療サービスの過剰医療が発生し、医療資源の配分に大きなゆがみが生まれた。その結果、老人の多い市町村の国民健保は赤字になり、それを埋めるためにサラリーマンの健保組合などからの拠出金が使われた。

老人医療無料化を止めた健保組合の不払い運動

この拠出金の性格は曖昧で、保険者である健保組合は、拠出先の国保の保険料や給付金の決定には関与できなかった。また当初は老人医療費の比率に比例していた拠出金が、組合員の数に比例して徴収するように変更されたため、健保組合の8割以上が赤字になった。

これに反発して健保連に加盟していた組合の97%が1999年に不払い運動を起こし、連合や日経連もこれを支持した。これが自民党を動かし、翌年に老健制度を改革すべきとの決議が参議院で行われ、2003年に老人医療が1割負担になった。

2008年に75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度ができたが、1割負担は変わらなかった。安倍政権は社会保障にはノータッチで、社会保険料は上がり続けた。年金保険料は18.3%を上限としたが、健康保険料はこれから団塊の世代が後期高齢者になると激増する。

後期高齢者の負担は、その後も一部が2割になっただけだが、最近ようやく財務省が窓口負担を一律2割とする方向を打ち出した。しかしその財源は少子化対策に流用するという。これではサラリーマンの負担は変わらない。

「健保組合の反乱」で改革は実現できる

根本的な問題は、国民皆保険という建て前が最初から擬制だったことだ。健康保険はもともと企業の福利厚生の一部を政府が支援するもので、全国民が加入するものではなかったが、これを岸信介が全国民に拡大した。

国保の納付率は低いため、その赤字を健保組合が埋めた。国民全員を強制加入させる賦課方式の健康保険は基本的に税金だが、老人医療の赤字が出たら健保組合の「支援金」を流用できるためモラルハザードが生まれ、大幅な過剰医療が発生している。これが医療保険の最大の問題である。

この解決は困難だが、基本的には国民皆保険をやめるしかない。後期高齢者も含めて窓口負担を一律3割とし、それでも足りない赤字は税(消費税もしくは社会保障目的税)で埋める。高額療養費の上限は引き上げ、負担能力のない人は直接給付で救済する。

他にもいろいろな改革案があるが、大事なことは保険という擬制をやめ、税の規律で過剰医療を止めることだ。医師会に引っ張られる厚労省ではなく、財務省が介入して決めるしかない。団塊の世代が後期高齢者になる時期に入り、残された時間は少ない。

それは「シルバー民主主義」だからとあきらめることはない。1999年のように保険者である健保組合が「筋の通らない支援金は出せない」と不払い運動を起こせば、政治が動く可能性もある。