「グローバル・サウス」なる概念を、自民党議員のみならず学者層までが、多用していることについて、私は批判的である。その最大の理由は、「グローバル・サウス」なるものは世界に存在していない、と考えるからである。

欧米諸国と、あとは東アジアやオセアニアの一部の諸国を除いて、世界の全ての諸国を、「グローバル・サウス」なる実態を欠いた抽象名詞のみで括られる一つのグループに属している、と断定するのは、壮大な現実の歪曲である。端的に間違いであり、思考の暴力である。実務的にも、あらゆる側面で外交政策の誤謬を招くだろう。

だが「世界に200も近く国があって各地域ごとにも異なる特性があるなどというのは面倒すぎる、どうせそれらの諸国は貧しくて力も弱い国なのだろう、ざっくり一つのグループだということにして理解したことにしてしまうのはどうか」、という考えに、日本の高齢者層が誘われてしまうのは、どうしようもないことなのだろう。

だが、たとえ少子高齢化の日本の市場原理が高齢者向けに進むとしても、そのような思考が実際の世界と乖離していることは、隠しようがない。

studiocasper/iStock

インドが、「グローバル・サウス」概念を使った外交術を駆使することがあるのは、事実である。だがそれはあくまでインド政府が自国の国益を計算して有利だと考えて進めているインド外交の話であり、基本的にはただそれだけのことである。

たとえばインドは、中国とは異なり、世界のその他のいずれの国とも異なる。

現在、中国は、世界第2位のGDPを誇り、インドは世界第5位である。インドが数年後に日本とドイツを抜いて世界第3位の経済大国になることは、確実である。その現実を目にして、「中国とインドは有力な新興国だな」、と日本で呟くことは、余裕のなせる業か、現実逃避の姿勢によるものか。

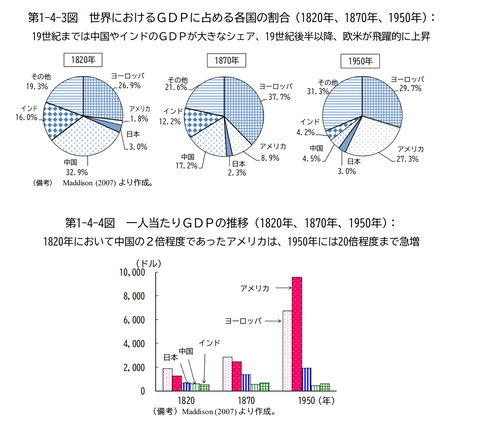

「グローバル・サウス」論の陥穽は、歴史観が近視眼的すぎることでもある。中国とインドがGDPで欧米諸国及び日本の後塵を拝していたのは、19世紀途中から20世紀にかけての時代においてだけである。人類の長い歴史の中では、ほんの一瞬と言っても、過言ではない。

19世紀初頭の世界経済を例にとれば、中国のシェアは3割以上、インドが約2割で、両国で世界経済のほぼ半分を占めていた。イギリス、アメリカ、ドイツのGDPが、中国のGDPを抜くのは、ようやく19世紀末になる頃である。しかもそれは純粋な市場経済の原理の中で起こった出来事ではない。欧米列強が、軍事力を駆使して、中国大陸を半植民地化して侵食していった結果として、経済力の逆転現象が起こったにすぎない。

イギリス、フランスなどの西欧諸国の経済力の源泉は、植民地経営だ。大航海時代を切り開いた技術革新による植民地経営を前提にした産業革命の成果をへて、政治力・軍事力が先行するようになり、それにともなって経済力が付与された。ドイツやアメリカは、イギリスを起点として開始された産業革命の波に乗ることによって、やはり技術的優位を確立し、それを軍事力の増強につなげたことを、経済力の増進につなげた。

普通に考えれば、中国やインドに対抗できるはずがない欧州諸国が、産業革命の成果を軍事力の増強につなげ、それを最終的に経済力の増強につなげることによって、経済力でも両国を凌駕することができた。その19世紀から20世紀にかけての事情は、長い人類史から見れば、極めて特異な環境要因が存在した特殊なものだった。

インド・モディ首相と中国・習近平国家主席 Wikipediaより

20世紀後半以降の国際社会は、民族自決の原則を確立して植民地主義を否定し、武力行使の禁止を一般原則にして武力による他国の威嚇も否定し、主権平等の原則を絶対化して諸国の独立を保障した。そのような国際社会では、19世紀に産業革命の恩恵を真っ先に享受して、軍事力の拡充に努め、それによって経済力の増強にも努めた欧米諸国の相対的優位は、失われる。

その欧米諸国の相対優位の条件の喪失によって、19世紀初頭まで世界有数の超大国であった中国やインドが、再び超大国化していくのは、むしろ自然な流れだったとも言える。

長い人類史の視点から見れば、中国やインドが超大国に戻り、欧州諸国が衰退していくのは、単に異常な短い時期を脱し、むしろ常態に戻るだけの現象である。

アメリカ合衆国は、19世紀になるまで、基本的に存在していなかった国である。この国の趨勢については、長期的な人類史の観点からは、推し量れないものがある。とはいえ、欧州文明の後継者としてのアメリカの比較優位性は、21世紀には失われていくことになるだろう。

果たしていつまで極東の島国・日本の住民は、「欧米以外の世界のほとんどの国はグローバル・サウスとして括って十把一絡げに理解しておけばそれで足りる新興国である」、という横柄な態度を維持できるだろうか。