Tomas Ragina/iStock

今月5日、中国で重要政策を決める全国人民代表大会(全人代)が北京で始まった。李強首相が就任後初めてとなる政府活動報告を行い、今年の経済成長率の目標を5%前後とすることを明らかにした。李首相は「目標を達成するのは容易なことではない」とも述べており、中国経済の先行きに不透明感が強まっている。

ここでは、公表された予算案に注目したい。なかでも目を引くのが「国防費」である。計上された金額は、1兆6655億元(約34兆8千億円)。経済成長率の目標が「5%前後」なのに、国防費は去年と比べ、7.2%も多い。経済の停滞が懸念されているにもかかわらず、軍備増強は進める強気の姿勢を鮮明にした格好だ。

李首相は、政府活動報告で「より実戦的な軍事訓練を行い、国家の主権と安全、それに発展の利益を断固守る」と強調し、軍事力整備を加速させていくとも訴えた。

さらに、台湾についても、台湾独立の動きと外部からの干渉に断固反対すると訴えつつ、「祖国統一の大事業を揺るぎなく推し進める」と、統一を目指す姿勢を改めて強調した。ちなみに、昨年までは、「祖国の平和的統一」と表現されてきたが、今年はそこから「平和」の文字が消えた。

月刊「文藝春秋」最新4月号の大特集《日本地図から「新しい戦前」を考える》で、中国国防大学の劉明福教授(上級大佐)が「知能戦・文明戦・死者ゼロで台湾統一をやる」と題された「中国の視点」を語っている。なかで、こう述べる。

二一世紀の中国統一のための台湾戦争は、「米国内線モデル」を回避しなければなりません。つまり野蛮で陰惨な戦争ではなく、人類史のなかで前代未聞の「知能戦」「文明戦」そして「死者ゼロ」の戦い方でなければならないのです。/この戦争は、「中国の特色ある新型戦争」と言え、世界戦争史上の奇跡を起こすもので、二一世紀における知能戦争の新境地を切り開くものになるでしょう。

ちなみに、著者の劉明福・中国国防大学教授は「習近平のブレーン」として知られる「タカ派」の論客。前著『中国の夢』はベストセラーとなり、習近平政権のスローガンともなった。その続編である新刊『中国「軍事強国」への夢』(文春新書)でも、こう述べている。

習近平時代になり、中国は台湾問題を徹底的に解決して国家統一を最終的に実現できる権力と、この国家権力を成功裏に使うことができる強大な国家能力を持てるようになった。これは中華民族の福音であり、台湾海峡両岸における中国人とその子孫にとっての幸福と利益にほかならない

日本の自衛隊将官OBらが関わる台湾有事シミュレーションと違い、こうも明記する。

古今東西、世界の戦史における上陸作戦は、多くの代償を伴うものだ。この伝統的な「上陸作戦モデル」は、自他共に損失が甚大だ。台湾問題を解決するための「中国統一戦争」は、このモデルに別れを告げる新型作戦となる

この新書を監訳した、上記の月刊「文藝春秋」記事の訳者でもある峯村健司主任研究員(キヤノングローバル戦略研究所・北海道大学公共政策学研究センター上席研究員)の最新刊『台湾有事と日本の危機 習近平の「新型統一戦争」シナリオ』(PHP新書)にも注目したい。なかで、いわゆる台湾有事に関して、こう指摘している。

「台湾統一」とは、習近平にとって「ワイルドカード」なのだ。これを実現すれば、終身制に道を開くことにもつながる。(中略)筆者が習近平なら、その「ワイルドカード」を得るために、今すぐにでも台湾併合に動く。第4章で改めて論じるが、有事のキーを握る日本は台湾有事に対して、ほとんど準備ができていないからだ。

筆者は二十年近く中国軍を取材、研究してきた。軍事演習はもちろん、軍の内部文書などを含めた膨大な資料を読み込んできた。こうした観点から巷で語られているシナリオをみると、根拠や証拠が薄いと感じざるを得ないからだ。/中でも違和感を覚えるのが、自衛隊内や一部の有識者が描く、中国軍が台湾侵攻と同時に尖閣諸島(沖縄県石垣市)を攻撃するというシナリオだ。そもそもこの前提条件のみに基づいた議論は間違っていると言わざるを得ない。

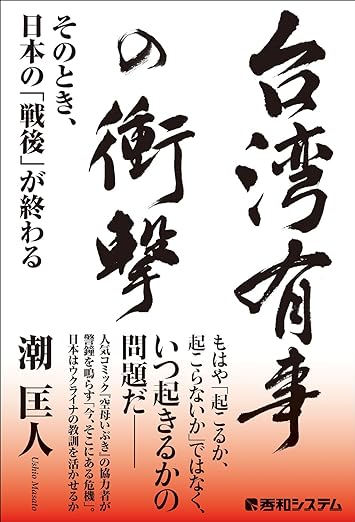

そのうえで『「臨検」と軍事演習で台湾の物流を遮断』(原文は太字強調)といったシナリオを描く。以上は、先の劉明福教授の指摘とも重なる。「巷で語られているシナリオ」は、改めて見直されるべきではないだろうか(拙著最新刊『台湾有事の衝撃』参照)。

峯村新書はこうも説く。

習は任期撤廃の交換条件として、総書記としての三期目が終わる二〇二七年までに「台湾統一」することを党内で約束したのだ。

二〇二四年、米国は「政治の季節」に入った。米国民の関心が内向きになることで、東アジアに「力の空白」が生まれたと習近平政権が判断すれば、いつでも行動に出るリスクがある。

いよいよ、「台湾有事と日本の危機」が迫ってきた。

■