101cats/iStock

今年(2024年)1月末、あるまんが家が、自作のテレビドラマ翻案をめぐってブログでその内情を綴ったところSNS上で激しい賛否を呼び、精神的に追い詰められた末に、自ら命を絶った。その余波はとてつもなく大きなものとなった。

もっともその後、あの鳥山明氏の急死の報もあってこの事件への世の関心は(一時的にとはいえ)薄れ、いくらか落ち着きを取り戻しているように思える。

そろそろ違う視点からの考察があっても、いい頃ではないだろうか。

唐突で恐縮だが、鳥山の「ドクタースランプ」の愉快な珍発明「タイムくん」にお願いして、1895年(明治中期)に跳んでみよう。

行く先はアメリカ・ニューヨーク。

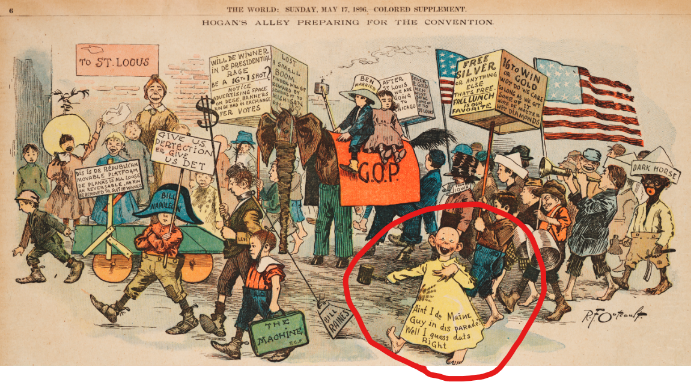

これは当時の新聞・日曜版に毎週掲載されていたカトゥーン「ホーガン横町」。ニューヨーク貧民街の子どもたちの戯画化を通して、ときには社会風刺、ときには愛国心を鼓舞したりする人気連載だ。

やがてファンレターが編集部宛てに相次ぐようになった。作者宛てというよりは、中華系とおぼしい、禿げの男の子宛てにだ。

翌1896年にタイムくんと共に跳んでみよう。そしてニューヨークのどこか街角のスタンドで、二つの新聞日曜版を買って、目を通してみると…

違う社の日曜版に、違う絵師によって、同じ男の子が出てくることに、きっと驚かれるだろう。

これは1896年10月18日付「New York Journal」日曜版で、

1896年10月18日付「New York Journal」の日曜版から

こちらが同日付「New York World」日曜版のもの。

1896年10月18日付「New York World」日曜版から

当時の新聞カトゥーンは、新聞記事の挿絵画家(つまり社員絵師)が副次的な仕事として描いていた。一方で日曜版の購読者たちのあいだでは、毎週登場する人物たちのうち特定のものが、まるで実在の人気芸人のように人気を博しだした。そのカトゥーンの作者がライバル紙にスカウトされて、移籍先で連載を続ける。しかし元の紙でも別の社員絵師によって連載は続けられる…

仮想で喩えるならば、夏目漱石(朝日新聞の特別社員待遇だった)の連載小説「三四郎」の人気に他紙が目を付けて彼をスカウトし、連載をそこで続行させると、朝日側は別の社員小説家に「三四郎」の続きを連載させたというところだろうか。

その後、ニューヨーク大新聞のあいだでこうしたスカウト合戦が続いたこと、その結果いろいろ裁判沙汰になっていたことが、20世紀冒頭のニューヨーク州地裁の裁判記録からうかがえる。

ただ当時の判決文を精読すると、そうした裁判において争われたのは、主人公の「氏名」の帰属についてであって、「主人公が誰のものか」ではなかったことは、現代の私たちには非常に興味深い。

コミックスやアニメーションの最先進国であったアメリカにおいてさえ、20世紀初頭においては「キャラクターは知財」の考え方が、どうやら存在していなかったようなのである。

「そんなはずがない!」と、アメリカンコミックスの歴史に詳しい方々からは叱責されるかもしれない。「19世紀のうちにイエローキッドのワッペンや灰皿など、人気カトゥーンの主人公は商品化されているし、著者はさらに後に弁護士を雇ってキャラクター・ライセンスを行っていた事実を知らないのか」等。

1896年 ピンボタン

ところがタイムくんとともに、各時代のアメリカ大都会をいろいろ回ってみると、これまでの定説を覆す事実がいくつも浮かび上がってくるのである。

例えば、まんがやアニメの人気キャラクターを、いろいろな業者のいろいろな商品に使わせて稼ぐ「キャラクター・ライセンス」の始まりは、まんがでもアニメでもない、むしろデパートの商品広告雑誌からであったこと等。

これも語ると長くなるので簡略に述べる。ある小さな広告代理店が、アメリカ各都市のデパートと組んで、そこの商品を紹介するグラビア雑誌を発行していた。あるときそこの経営者がミッキーマウスの映画を見て、閃きを得た。人気アニメの主人公をもし商品にあしらえば、その姿そのものが広告雑誌と同じ機能を担うのではないか…

現代の私たちにはわかりにくいだろうが、当時としては驚天動地な発想の転換であった。

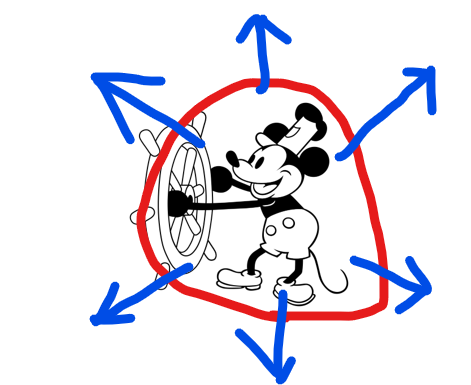

「キャラクター・ライセンス」について現代の我々はこんな風にイメージするだろう。

ミッキーマウス(画像のミッキーは1928年映画より)を核にして色々な商品が作られるイメージ…

MICKEY MOUSE MERCHANDISE 1935 Retailers Catalogue より引用

だが実はこれは正しくない。ミッキーマウスに目を付けた、くだんの広告代理店(ちなみに「広告代理店」といっても現代日本でイメージされるようなメディアの帝王的なものではなく、もっと小規模な営利事業者)の経営者ケイ・カーメンの着想は、ミッキーマウスをむしろブランド・ロゴと見立てて、いろいろな商品にライセンスしていくというものだった。

私はキャラクター・ライセンスがアメリカでどのように始まったのか、先行研究をいろいろ調べてみたがあるが、カーメンによるこの逆転の発想以前/以後での時代区分を、どの論者も怠っていることに気が付いた。

なるほどミッキー以前に、今でいうキャラクター商品と思えるものがいろいろ発売されていて、ライセンス管理もされていた事例が、複数の先行研究で、19世紀末までさかのぼって色々挙げられている。

だが、そもそも当時のアメリカ著作権法はヨーロッパや日本のものに比べるとずっと素朴なものであった。カトゥーンの法的な取り扱いについても、むしろ州ごとの裁判判例、それも特許や不正競争といった別種の分野の判例を、そのつどパッチワークして判断することが続いていた。

それに、先に紹介したように当時争われたのは主人公ではなくその「氏名」の帰属についてだった。スヌーピーやバットマンやドラえもんについて、現代の私たちは「キャラクター」と呼んで、実在の人気子役や映画スターと同列に見なしているが、そういう感性を法理論がカバーするようになるまでに、実はおよそ40年の混乱期があった。とりわけその初期は、未成熟なアメリカ知財法制下においてカトゥーンの扱いについては半ば無法の荒野であった。

そのぶん一介の社員絵師にもニッチでおこぼれ的な役得がありえた。私的に弁護士を雇って商品ライセンス管理をさせていたという話も、そうした当時の文脈でこそ解すべきである。

その後の著作権法の改正(映画など当時の新たな娯楽芸術についての規定が加わった)や、カトゥーン作者が社員絵師ではなく「漫画家」という自立職になっていくなか、カトゥーンはコミックストリップ(現代まんが)に進化するとともに、人気芸人や映画スターがどこの所属であるかがしばしば争われるように、まんがの主人公についても帰属が裁判で争われるようになった。

広報用写真(1930年頃)

ウォルト・ディズニーがミッキーといっしょに微笑んでいる、当時の広報写真をご覧になったことがあるだろう。あれは実はミッキーの帰属は自分であって、社内絵師ではないと世に喧伝するためのものだ。さらに後になると「スーパーマン」シリーズで知られるまんが出版社が、後に作者コンビと裁判になって、最終的にふたりは放逐され、鋼鉄の男スーパーマンは同社のものとされた。特許が発明者から他者に譲渡できるように、キャラクターもまた譲渡や売買ができるものと確定したのだった。

日本のまんがはそういうドライでシビアな方向には進化しなかった。「ドラゴンボール」の主人公・悟空とその仲間たちは、ポパイやスーパーマンやワンダーウーマンらに倣って特許と事実上同格に扱われているが、その一方で原作まんがの作者・鳥山明は、夏目漱石やJ・K・ローリングと同じく、法でいう「著作者」としてファンからも利潤関係者からも尊ばれている。

それもあって日本のまんがは、かつての純文学、大衆小説、中間小説、少年少女講談などの市場をも呑みこみ、文学と呼ばれるものに接近(ときには凌駕)しつつ、その一方でアメリカ発祥のビジネスライクな、しかし多メディア多商業展開を容易にするメソッド「キャラクター」をコアに置くという、二重構造を抱えることになった。

小説の映画化であれば、もとが文字テキストであるぶん翻案解釈の幅も大きくなるということで、ときに原作者の側に不満が残っても、基本的には自制された。しかしまんが原作の場合「キャラクター」の解釈について、どうしても原作者と移植チームのあいだで不一致が生ずる。

これは物語全体のナラティヴをも左右するゆえに、原作者にとって己の芸術表現の課題となり、ときには過剰な精神的負担を強いられてしまう。異なるメディアへの移植となれば、なおさらそうであろう。

くだんの事件について、海外での翻案契約交渉にたけた著名弁護士や、インドの動画スタジオでのアニメ化工程を誇らしげに語る人気漫画家など、さまざまな界の方がそれぞれの立ち位置より語ったが、まんが史研究界からこの事件についてこれといった洞察が放たれないでいる様は、その末席を汚す私の目には、実に不可解に映るのだ。

ドラマ化を推進したテレビ局からの調査報告書を待って——そしてタイムくんの力も借りて——拙論の続きをいずれ綴ってみたい。

関連記事:スペイン・バルセロナはどうして鳥山明の死去を坂本龍一より悼んだか?

■

久美 薫

翻訳者・文筆家。『ミッキーマウスのストライキ!アメリカアニメ労働運動100年史』(トム・シート著)ほか訳書多数。最新訳書は『中学英語を、コロナ禍の日本で教えてみたら』(キャサリン・M・エルフバーグ著)。