bombermoon/iStock

国際環境経済研究所所長、常葉大学名誉教授 山本 隆三

自然エネルギー財団の資料に「国家電網公司」のロゴが入っていた問題について、東京新聞は「ネット民から激しい攻撃にさらされている」として「これって「再生エネヘイト」では? 内閣府資料に「中国国営企業のロゴ」で騒ぎになった背景を考えた」との記事を4月20日掲載した。

「ヘイト」と言えば、「偏見に満ちた批判」であり「それは間違っている」と主張できるとの思惑が記事の後ろに透けて見えるように思うが、自然エネルギー財団への批判は「再エネヘイト」ではありません。東京新聞は「ヘイト」という言葉で問題の本質をはぐらかすのではなく、再エネに大きなメリットがあるとのコメントを掲載するのであれば、正面から再エネを議論すべきだろう。

自然エネルギー財団は、2050年再エネ100%を主張している。2021年7月9日のウェビナー「日本のエネルギー政策は脱炭素を実現できるのか」に詳細にその考え方が示されている。

まず、最初の問題は安定供給、安全保障だ。

資料では、「2050年の総発電量は1,470 TWh (うち、431TWhは水素製造用)とし、 太陽光発電と風力発電が84%を占める (PV:708TWh、風力(陸上・洋上):257+271TWh)」と説明されているが、電力輸入量も118TWh(8%)ある。1180億kWh。原発17基分の発電量に相当する。

この電力輸入は、韓国経由の中国から松江とロシアから石狩のそれぞれ1000万kWの送電線が敷設され実現する想定だ。今年3月14日付日経新聞は北海道と本州の間の送電線整備に関する記事(オンライン)を掲載しているが、その中で「海底ケーブルの整備費用は最初の200万キロワット分だけでも1兆5000億〜1兆8000億円に上る見込み」とされている。1000万kWの中国、ロシアからの海底ケーブルの費用はいくらだろうか。

だが、真の問題は費用ではなく、強権国家とされる国に電力を依存することだ。自然エネルギー財団が事務局を務めたアジア国際送電網研究会は、2019年の報告書で「限られた量の電力輸出入については、日本にとってエネルギー安全保障上の懸念を実質的に無視できるものであることがわかった」としているが、1180億kWh、合計2000万kWの送電能力は限られた量ではないし、量のいかんにかかわらず、安全保障上大きなリスクだ。

自然エネルギー財団は、国際送電網について「欧州では国同士が相互に自然エネルギーの電気を送りあい、相互依存しながら、それを1つの経済の発展の基盤として自然エネルギーを拡大していくということがある。日本が島国だからできないというが、例えば欧州でも英国が島国だし、他にもたくさんの島を抱えた国々がある」と説明しているが(24年3月27日付産経新聞)、フランス、オランダ、ノルウェーと連携する英国と日本の中国、ロシアとの連携線を同列に論じるのは無茶だ。

強権国家との送電網の連携は大きなリスクとしてロシアのウクライナ侵攻前から欧州では認識されていた。北大西洋条約機構(NATO)にも加入しているバルト3国は、旧ソ連からの独立後もロシアの送電網に組み込まれていたが、ロシアへの電力管理の依存は大きなリスクであり、2020年からEUの送電網に切り替える工事を開始した。

工事開始前には、リトアニアの先にあるロシアの飛び地である不凍港カリーニングラードへの送電の確保のためロシアのリトアニア侵攻の可能性すら現地紙は報道し、NATOがバルト三国で軍事演習を行った。ロシアのウクライナ侵攻前から、強権国家への電力の依存問題は欧州では認識されており、2021年の段階で中国、ロシアとの連携の案をだしている自然エネルギー財団の安全保障の考えは全く評価できない。

2050年に再エネ100%とするには、中国とロシアからの再エネ電力が必要だから、連携線の考えを盛り込んだのだろう。この考えを批判するのは「再エネヘイト」ではなく、安全保障上の大きな問題を無視し再エネを推進する案だからだ。

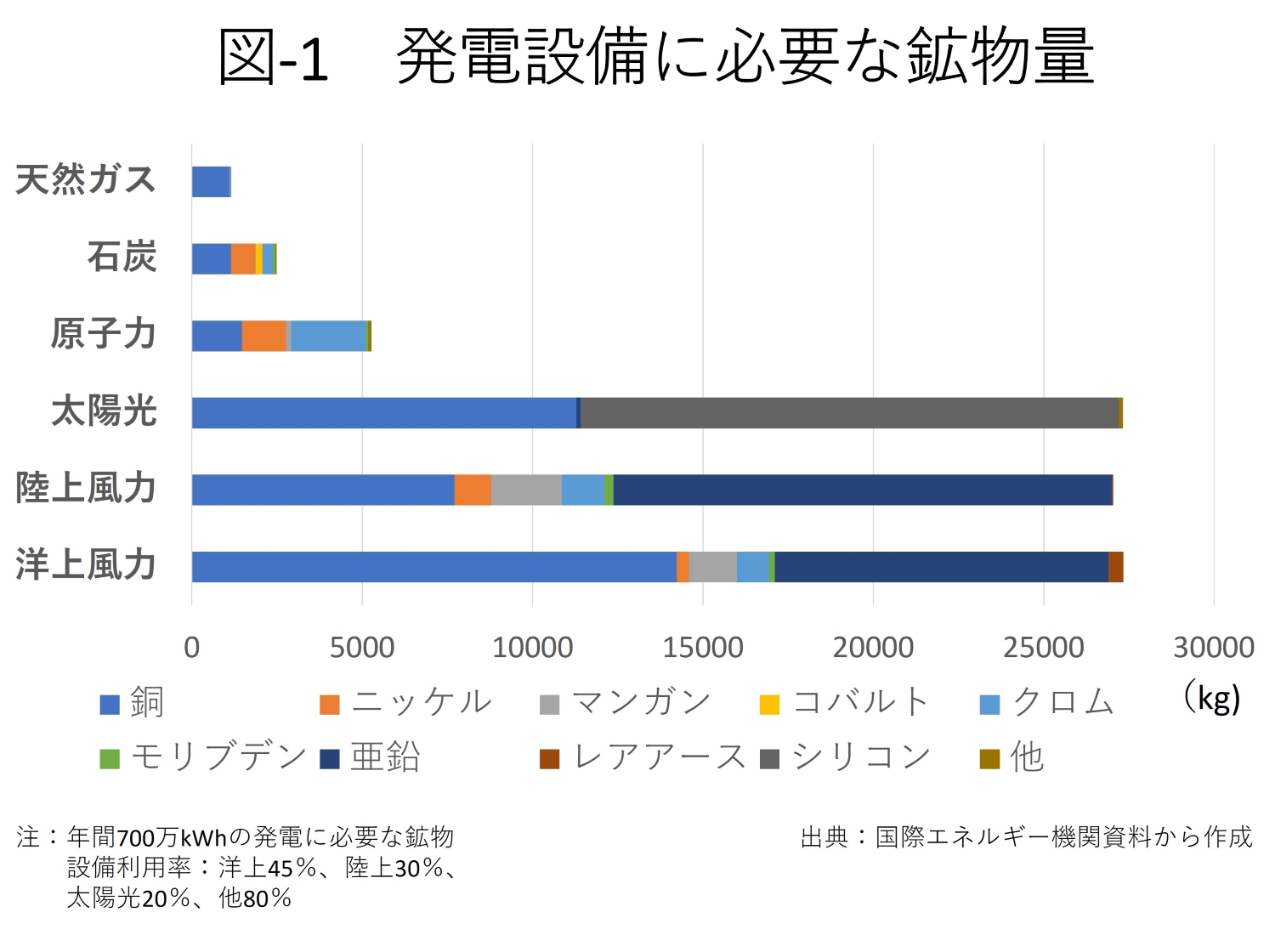

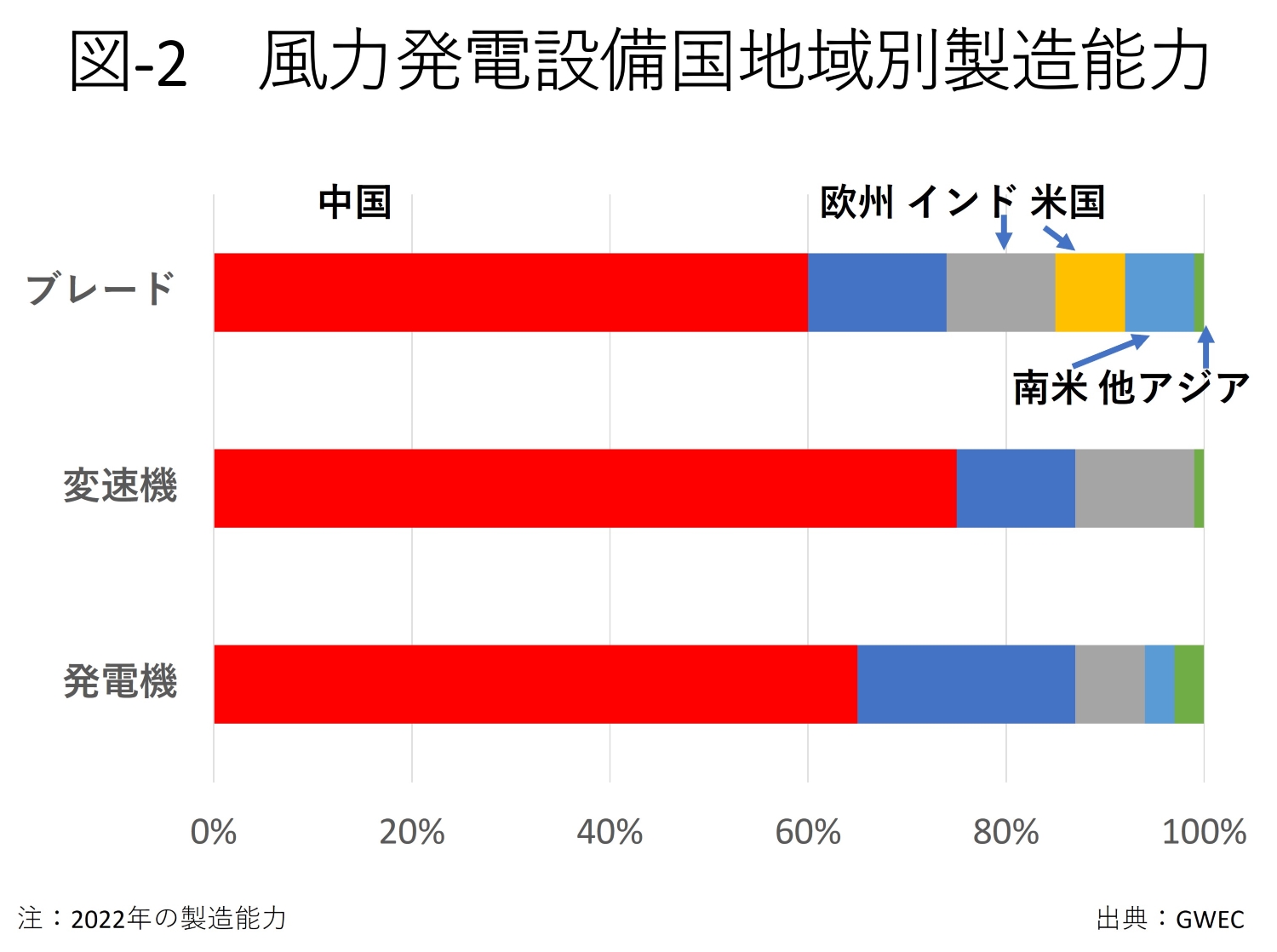

再エネのコストについても多くの問題があるが、再エネは火力発電、原子力発電との比較では多くの資材を必要とし、最近のインフレで最も影響を受けるのは再エネ設備という指摘をすれば、十分だろう(図-1)。中国依存の問題は言うまでもない。風力発電設備の主要部品の6割から7割は中国製だ(図-2)。太陽光パネルについては、中国は世界シェアの4分の3を持っている。

最初に取り上げた東京新聞の4月20日付記事では、最後のデスクメモに「パネルは国産が良いと思ったが、より価格が安いドイツ製とした」とあるが、ドイツで最後まで製造を続けたスイスのパネルメーカー・マイヤー・バーガーもドイツ工場を閉鎖した。これから東京新聞記者はどこの国の製品を買うのだろうか。

電源は多様化しなければ、安全保障上、防災上、強靭化できない。何が何でも、ロシア、中国と連携しても再エネ100%案への批判は再エネヘイトではない。

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2024年4月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。