最初からそう言って欲しい。

石丸市長「都知事選出馬記者会見を撮影した動画の転載を問題視」

なるほど、陳述の内容については指摘の通りだと思いました。

一方で、陳述を撮影した動画には著作権があるように考えるのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいませんか?実際、私は話した内容を報じるなと言った訳ではなく、動画の扱いを問題としました。…

— 石丸伸二(安芸高田市長) (@shinji_ishimaru) May 20, 2024

安芸高田市の石丸伸二市長が東京都知事選に出馬を表明する記者会見を開いたのち、「許可なく会見の動画をフルでYouTubeにアップした事業者がありました。すでに削除されていますが、その動画の転載も同様に認めません」とXで投稿したことで、著作権法40条の話が展開されましたが、その後、「話した内容を報じるなということではなく、記者会見動画の転載を問題とした」とする投稿がありました。

ここからは「石丸伸二のYouTube公式チャンネルにUPされた動画をそのまますべて転載した」と読めます。

ならばなぜ最初の投稿のような表現になったのか不思議ですが、本稿ではこの場合についてどう考え得るのかに触れていきます。

なお、石丸伸二公式チャンネルでは「当チャンネルの動画を利用した切り抜き・まとめ動画の作成は許容します。ただし、動画の転載に当たる行為は禁止します」とあり、YouTubeのガイドラインでも全部転載行為は禁止されている。安芸高田市議会の公式YouTubeチャンネルでも「まとめ・切り抜き動画に関して許容しています」という記載がある。

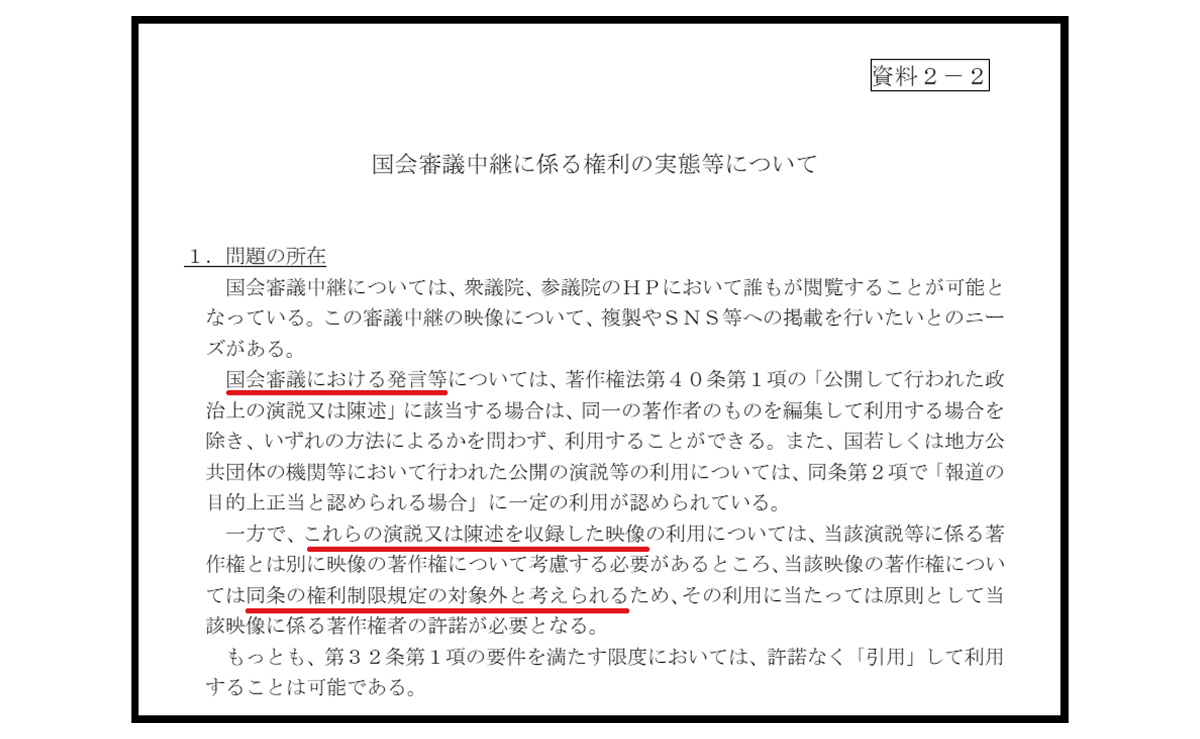

著作権法40条「演説等に係る著作権とその動画は別」が行政解釈か

令和4年2月4日の文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第3回)の資料には、国会審議中継動画の扱いと著作権法40条の関係についての解釈が書かれています。

国会審議における発言等については、著作権法第40条第1項の「公開して行われた政治上の演説又は陳述」に該当する場合は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。~中略~

一方で、これらの演説又は陳述を収録した映像の利用については、当該演説等に係る著作権とは別に映像の著作権について考慮する必要があるところ、当該映像の著作権については同条の権利制限規定の対象外と考えられるため、その利用に当たっては原則として当該映像に係る著作権者の許諾が必要となる。

もっとも、第32条第1項の要件を満たす限度においては、許諾なく「引用」して利用することは可能である。

「政治上の演説又は陳述」そのものと、「政治上の演説又は陳述を記録した動画」の著作権は別で、後者は法40条の規律の話ではない、ということが書かれています。

確かに、撮影のための機材を揃えて現地で陣取りをし、撮影行為をした後に記録したものを動画サイトに合わせた形式にして通信回線を使ってHP上にアップロードするという労力がそこには存在しており、動画の転載はそのコストを丸々スキップできてしまうものですから、基本的にこの扱いは正当でしょう。

ただ、例外的な場合があります。

政見放送は「政治上の演説又は陳述」だが首長への出馬表明会見は…

【著作権法逐条講義 7訂新版/著作権情報センタ-/加戸守行】には、著作権法40条の「政治上の演説又は陳述」について、「公職選挙法150条1項による政見放送も本条に含めてよい。」とあります。

つまり、「政治上の演説又は陳述を収めた映像」も同様に扱うケースがあることになります。確かに、政見放送は様々なアカウントが動画投稿サイトに掲載しているのが見つかります。

では、石丸市長のケースでは、これを敷衍できるのでしょうか?

しかし、法に定めのある衆参議院議員選挙の選挙区選挙に関して公共放送を通して放送されたものと、法の定めもなく地方行政の首長を選出する選挙の出馬表明会見を個人が動画をUPしただけのものとでは形式上も開きがあります。

実質的にも、政見放送は候補者の政党と氏名のテロップやネームプレートとナレーションがある以外は常にカメラ1台の画角が固定されて候補者のみが映され、候補者の主張のみが聞き取れるものであるという特徴があります。

たとえば国会審議中継に関しては前掲資料では「複数のカメラで撮影が行われ、発言者等へのカメラの切り替えやフォーカスのほか、中継映像への委員会名や発言者名等のテロップの挿入等が行われている。」とあります。

他方、石丸市長がUPした動画はテロップや複数カメラはなく、石丸市長と質疑を行う記者へのズームくらいしか動画の内容自体には「工夫」した点はありません。カメラを置く位置による画角やカメラの性能による画質・音質の差はあるでしょうけれども。

著作権の主張に「知る権利」の観点から権利濫用の法理を適用可能?

「著作権の権利濫用」を認めた裁判例はある事にはありますが、事案が違い過ぎる上に著作権を主張した側の態度が悪質なケースばかりなので参考になりません。

「国民の知る権利」との関係で著作権に基づく差止請求が権利濫用であると主張された事件として東京高等裁判所判決 昭和57年4月22日 昭和52(ネ)827 があります。

これは、国家機関である在外財産調査会の職員が職務上共同して作成した日本人の海外活動に関する歴史的調査報告書について、無断で復刻版を発行した者に対して出版差止請求が為された事案です。

しかし、結果としては権利濫用の主張は認められませんでした。

たしかに、著作権の行使と著作物利用との調査の問題は、著作権法の直面する課題の一つであり、著作権法の立法作業において種々検討されてきた事柄ではあるが、本件の如く、著作権の目的である著作物を無断で出版販売し、もしくは、そのおそれのある者に対して、その差止を請求しうることは、著作権の中核的権能であるから、著作権法上著作権が認められているのに、このような場合の差止請求権の行使を許さないとするには、十分慎重でなければならない。

けだし、権利の濫用として無断出版の差止請求が許されないとすることは、実質的には著作権自体を否定するに等しく、ひいては、法解釈の限界いかんにも関わるからである。

ところで、本件著作物が、社会的、文化的、学術的価値の高いものであることは、当事者間に争いがなく、成立に争いのない乙第一五号証、同第一九号証によれば、文化的学術的資料として本件著作物を出版するについての要望があることが窺われるが、成立に争いのない甲第一四号証の一、二、証人C及び同Dに各証言並びに弁論の全趣旨によれば、本件著作物は、国会図書館支部大蔵省文庫及び東京大学図書館(総合図書館に三五冊、経済学部図書室に六冊)に全冊が揃つており、早稲田大学図書館にも二六冊が備えられていて、本件著作物を学術的資料として利用しようとする者には、これを閲覧利用することができるうえ、利用に若干の不便があるとしても、本件著作物は、すでに公表されたものであること、本件著作物については、昭和四六年一月頃、他の出版社においても、本件著作物の復刻刊行を企画し、大蔵省資料統計管理官に復刻出版についての許可申請をしており、これに対し検討中であつたし、被控訴人として、控訴人の無断出版を黙認することは、出版許可申請中の他の出版社との関係において公平を欠き、公正を疑われる事情にあつたことが認められ、原審における控訴人代表者尋問の結果のうち右認定に反する部分は措信できない。

前叙の如き本件著作物の性質及びその内容並びに右認定の事実のほか、原判決認定の各事実に基づいて判断すると、控訴人が主張する「国民の知る権利」や著作物の公共性などを勘案しても、本件差止請求権の行使が、国民の知る権利を侵害することによつて、権利の濫用に当たるものと認めることはできない。

~省略~

そもそも、著作権者たる被控訴人としては、本件著作物の性質、内容に鑑み、本件著作物を刊行することによる社会的影響を慎重に検討したうえで、刊行すべき時期、発行所などを決定しうるものであり、本件差止請求は、正当な権利の行使といわざるをえない。

控訴人の権利の濫用の抗弁について、これを理由なしとした原判決の判断は正当

である。

公職の候補者による権利制限の回避は知る権利と著作物の公共性等から権利濫用?

判決では、国の著作物も個人の著作物同様に扱い、権利行使自体に差異を設けない、との前提に立ちながら、著作物一般について「国民の知る権利」、「著作物の公共性」という観点から権利濫用の可能性を示唆するようにも読める。

前掲判例の判断について、このように評価する者も居ます。

また、この事案では著作物性に関して権利濫用が主張されており、今回のような著作物であることを認めた上での公正な利用方法である40条の権利制限の回避の主張に対する権利濫用の抗弁ではない、とは言えます。

さらに、判例の事案は著作権者による出版前に無断で復刻版の出版をしようとしたために差止請求が為された事件であり、既に公開されたYouTube動画のそのままの転載(だったとされる)石丸市長の事業者の事案とは少し状況が異なります。

著作物の公共性の観点から、判例は学術的価値のあるものであったのに対し、石丸市長の都知事選出馬記者会見を収めた動画はどうか?公職の候補者として出馬する予定で政策を訴えている内容というのは、物事の公共性の観点から著作権による保護をどこまで貫徹するべきなんでしょうか?*1

著作物性を認めるとして、メディアやジャーナリストなどがUPした出馬会見動画について著作権を主張することと、公職の候補者本人がUPした出馬会見動画について著作権を主張することを同一に見てもよいのかどうか?

国民の知る権利との関係では、公職の候補者として出馬する予定で政策を訴えている内容というのはまさにその内容が伝わることの重要性は高いのではないか?

このように考えると、今回のケースでは権利濫用とはならなくとも、細かい事実が異なるだけで権利濫用の主張の途が開くことはあり得るのではないか?と思わざるを得ません。

国会審議中継動画はその放送の仕方に工夫があるが、そうではない場合にどうなのか?

本件はどうなのか?

解釈・認定に差が出て来得る事案と言えるような気がします。

*1:石丸市長は都知事選に出馬表明をした時点ではまだ正式な「候補者」ではないが、ほぼ同視できる

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2024年5月21日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。