3alexd/iStock

日本政府は2050年CO2ゼロ(脱炭素)を達成するためとして、「再エネ最優先」でグリーントランスフォーメーション(GX)産業政策を進めている。

だが、世界情勢の認識をそもそも大きく間違えている。

政府は「世界はパリ気候協定のもと地球温暖化を1.5度に抑制する。その為に日本も脱炭素を達成する責務がある。いま脱炭素に向けて国際的な産業大競争が起きている」としている。

だがこれは本当か?

気候変動問題のために、ロシアが石油を減産し、天然ガスの輸出を止めるだろうか? そんな筈はない。ロシアにとって、石油と天然ガスの収入は、国家経済を支えるものであり、莫大な軍事予算を可能にするものだ。

そのロシアの石油を買っているのは中国とインドで、どちらも日量200万バレルという莫大な量を買っている。

たしかに多くの国はCO2ゼロを宣言している。だが実態を伴わず、本当に熱心に実施しているのは、日本と英独など、欧州の数か国ぐらいだ。

米国はといえば、バイデン政権は脱炭素に熱心だが、議会の半分を占める共和党は猛烈に反対してきた。実際のところバイデン政権の下ですら、米国産業は世界一の石油・ガス生産量を更に伸ばしてきた。

グローバルサウスのCO2排出は増え続けていて、かれらは「2050年に脱炭素を宣言せよ」というG7の呼びかけを端から拒否している。中国は、表向きはいずれ脱炭素すると言うが、実際のところは石炭火力発電に莫大な投資をしている。中国の石炭火力発電設備容量は日本の20倍ある。そして、今後数年で更に6倍分を建設する予定になっている。インドもベトナムも、石炭火力発電に投資している。

つまり世界は日欧のごく一部を除いて脱炭素に向かってなどいない。理由は簡単で、エネルギー、なかんずく安価な化石燃料は、経済活動の基盤だからだ。

そもそも気候変動が国際的な「問題」に格上げされたのは、リオデジャネイロで1992年に開催された「地球サミット」からである。これが1991年のソ連崩壊の翌年であることは偶然ではない。冷戦期は米ソの協力は不可能だった。冷戦が共産主義の敗北に終わり、民主主義が勝利したことで、ユートピア的な高揚感のもと、国際協力で気候変動問題を解決しようと言う機運が生まれたのだ。

これは当初からじつは幻想に過ぎなかったのだが、2022年にロシアがウクライナに侵攻したことで完全に破局が明らかになった。

そしていま、ロシアはイラン製のドローンを輸入し、北朝鮮から弾薬を購入している。中国へは石油を輸出して戦費を調達し、ドローンなどの軍民両用技術を含むあらゆる工業製品を輸入している。かくしてロシア、イラン、北朝鮮、中国からなる「戦争の枢軸」が形成され、NATOやG7はこれと対峙することになった。ウクライナと中東では戦争が勃発し、日本周辺においては台湾有事のリスクも高まっている。

この状況に及んで、自国経済の身銭を切って、高くつく脱炭素のために全ての国が国際協力することなど、ありえない。戦費の必要なロシアや、テロを支援するイラン、すでに米国に匹敵する軍事予算に達したと推計されている中国が、敵であるG7の説教に応じて、豊富に有する石炭、石油、ガスの使用を止めるなど、ありえない。かつての冷戦期にありえなかったことは、これからの新冷戦でも起こるはずは無い。ごく近い将来、気候変動はもはや国際的な「問題」ですらなくなるだろう。

次期米国大統領は「たぶんトランプ」だと言われている。すると米国の脱炭素政策は180度変わる。米国共和党は、気候危機など存在せず、中国やロシアの方がはるかに重大な脅威だと正しく認識している。バイデン政権が推進した脱炭素政策はことごとく撤廃される。グリーンディールも、ESG投資も、電気自動車推進も、パリ協定も、気候変動枠組み条約も、全てオシマイだ。

それで日本はどうするのか? ドイツなど欧州の一部と共に自滅的な脱炭素政策を続けるのか。それとも自国経済を滅ぼし中国を利する愚かな脱炭素政策を止めるのか。

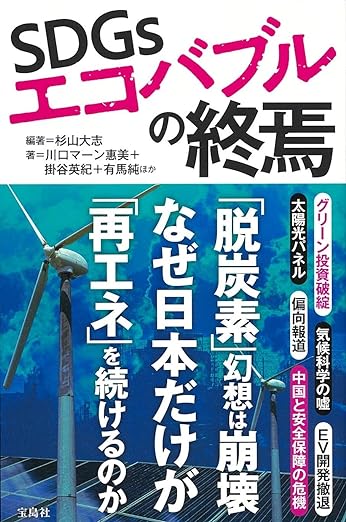

すでにEV推進やESG投資は衰退をはじめ、EUでは農民の叛乱も起きて、EU議会ではグリーンディールに反対する右派が躍進した。SDGsエコバブルは終焉を迎えつつある。詳しくは新刊本「SDGsエコバブルの終焉」をぜひご覧ください。

■